卡盟作为虚拟商品交易的中介平台,长期游离在监管边缘,其提供的“QQ密码找回”“账号代管”等服务暗藏巨大风险。当用户在卡盟里寻求QQ密码相关操作时,本质上是在用账号安全换取短期便利,这种交易背后的安全隐患远超普通人的想象。卡盟里的QQ密码不仅不靠谱,更是信息泄露的高危入口,而避免信息泄露需要从认知升级到技术防护的全方位构建。

卡盟平台的运作逻辑决定了其无法保障密码安全。这类平台多聚集在暗网或社交群组中,以“低价”“快速”吸引用户,实则缺乏任何监管机制。用户提交QQ账号密码后,平台方会通过“技术手段”实现操作——可能是利用钓鱼链接诱导用户输入二次验证码,也可能是植入木马程序窃取本地登录信息,甚至直接倒卖账号密码给下游黑灰产链条。更有甚者,部分卡盟本身就是“钓鱼平台”,用户提交的密码会直接被记录并转卖。这种“黑箱操作”模式下,用户的密码安全毫无保障,所谓的“靠谱服务”不过是精心设计的骗局。

QQ密码在卡盟场景下的泄露途径具有隐蔽性和连锁性。用户往往因“找回被盗账号”“代练升级”等需求主动提交密码,却忽视了信息在流转过程中的失控风险。第一层风险来自平台本身:卡盟运营者可能直接窃取密码,或将其与手机号、身份证等敏感信息绑定打包出售;第二层风险来自技术漏洞:用户在卡盟网页输入密码时,若平台未启用HTTPS加密,密码可能被中间人攻击截获;第三层风险来自社会工程学:卡盟客服会以“验证身份”为由诱导用户提供密保问题、关联手机等动态信息,为后续盗号铺路。一旦密码泄露,不仅QQ账号面临被盗,还可能因关联支付功能导致财产损失,甚至被用于实施诈骗、传播恶意软件等违法犯罪活动。

用户对卡盟的认知误区进一步放大了信息泄露风险。多数人认为“小平台交易量少,不容易被盯上”,却忽视了黑灰产对“低价值账号”的批量收割;部分用户抱着“只用一次,密码改回来就没事”的侥幸心理,却忽略了密码在本地设备、网络传输中的留存痕迹;还有用户轻信卡盟的“技术保障”宣传,对所谓的“加密传输”“安全协议”缺乏辨别能力。这些误区本质上是对网络安全的轻视——当密码成为可交易的“商品”,其安全性早已被平台方主动放弃,用户的任何信任都是对风险的纵容。

避免信息泄露的核心原则是“切断密码在非官方渠道的流转”。首先,必须严格杜绝在卡盟等第三方平台输入QQ密码。腾讯官方从未授权任何平台提供“密码找回代服务”,所有声称能通过非官方渠道获取密码的行为均属违法。若需找回账号,应通过腾讯安全中心的“自助申诉”流程,或联系官方客服提交身份证明。其次,启用QQ安全中心的多重防护措施:绑定手机号并开启“设备锁”,确保陌生设备登录时需验证身份;设置高强度密码(包含大小写字母、数字、符号,且避免与常用平台重复);定期更换密码,尤其当在其他平台发生信息泄露时,需第一时间修改QQ密码。此外,警惕与QQ密码相关的钓鱼链接:不点击陌生人发送的“账号异常”链接,不在非官方页面输入QQ账号和密码,安装正规安全软件拦截恶意程序。

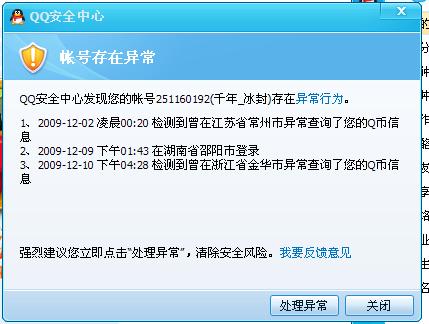

长期防护需要建立“动态安全”思维。用户应定期检查QQ账号的安全日志,通过“设置-账号安全-登录记录”查看异常登录设备,一旦发现陌生IP立即修改密码并冻结账号;使用密码管理工具生成并存储不同平台的独立密码,避免“一套密码走天下”的风险;关注腾讯官方的安全公告,及时更新客户端补丁,防范系统漏洞被利用。对于虚拟商品交易需求,应选择腾讯认证的官方平台(如QQ游戏官网、腾讯拍拍等),这些平台具备严格的安全审核机制和交易担保体系,从源头上避免密码泄露风险。

卡盟里的QQ密码从来不是“靠谱与否”的问题,而是必然存在泄露风险的“定时炸弹”。在个人信息保护日益重要的今天,用户必须摒弃“走捷径”的侥幸心理,将密码安全视为数字生活的“生命线”。真正的安全不依赖于灰色平台的承诺,而在于对官方渠道的坚守、对技术防护的投入,以及对风险意识的清醒认知。当每个用户都能主动切断密码在非官方渠道的流转,才能构筑起抵御信息泄露的坚固防线,让虚拟账号真正成为个人生活的安全助手,而非风险敞口。