卡盟钻石掉了不补怎么办?这是近年来虚拟交易市场中频繁浮现的痛点问题。当玩家或用户在卡盟平台购买的虚拟钻石因系统故障、黑客入侵或操作失误突然消失,而平台以“用户自身责任”或“不可抗力”为由拒绝补还时,损失究竟该由谁来承担?这不仅关乎单个用户的财产权益,更折射出虚拟经济时代平台责任与用户权益边界的深层矛盾。

卡盟钻石丢失的常见诱因与责任归属初判

卡盟作为虚拟道具交易平台,其“钻石”本质是平台发行的虚拟货币,具有财产属性。钻石丢失通常源于三类场景:一是平台技术漏洞,如数据库异常、支付接口故障导致钻石到账失败或重复扣除;二是外部安全风险,黑客利用平台防护漏洞盗取用户账号或直接攻击系统;三是用户操作失误,如误转钻石、账号密码泄露被他人盗用。不同诱因直接指向责任主体的差异——若因平台自身技术缺陷导致钻石丢失,平台作为服务提供者理应承担补还责任;若因用户未妥善保管账号引发盗取,平台虽无直接过错,但需证明其已履行基本安全防护义务(如登录验证、异常提醒),否则仍可能承担连带责任;而黑客攻击等第三方侵权行为,则需平台配合用户追责,而非简单以“不可抗力”免责。

平台“不补”条款的合法性争议:用户权益与格式条款的博弈

现实中,多数卡盟平台在用户协议中设置“虚拟物品丢失不补”的条款,试图以此规避风险。但这种条款是否具有法律效力?从《民法典》视角看,虚拟财产受法律保护,平台通过格式条款排除用户主要权利、加重用户责任,可能被认定为无效。例如,若平台未明确告知钻石丢失的具体处理规则,或未提供足够的安全保障措施(如二次验证、登录提醒),单方面声明“不补”实质是将平台经营风险转嫁给用户,违背公平原则。用户在虚拟交易中处于信息弱势地位,平台不能以“点击同意”为由逃避法定义务。司法实践中,已有案例支持用户因平台技术故障导致的虚拟财产损失索赔,这为“卡盟钻石掉了不补怎么办”提供了维权依据。

用户维权路径:从证据收集到多渠道申诉

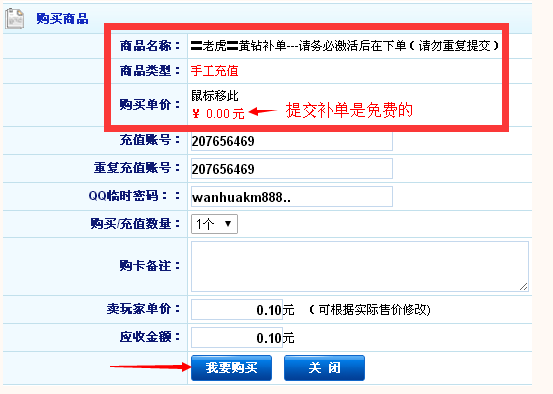

当遭遇钻石丢失且平台拒绝补还时,用户需采取系统性维权措施。第一步是固定证据链,包括交易记录(支付凭证、钻石到账截图)、平台沟通记录(客服聊天记录、工单编号)、账号操作日志(登录IP、异常行为提醒),以及钻石丢失时的具体情境描述(如是否收到异常登录提示)。第二步是分级申诉:先向平台客服提交正式补还申请,明确要求说明拒绝理由及法律依据;若平台推诿,可向消费者协会、12315平台或网信部门投诉,引用《电子商务法》《网络交易管理办法》中关于平台责任的规定;第三步是法律途径,可通过小额诉讼程序起诉平台,要求返还钻石或赔偿等值金额。值得注意的是,用户需避免采取“刷单”“谩骂”等过激行为,否则可能因违反平台规则丧失维权主动性。

平台责任重构:从“免责”到“共担”的行业趋势

随着虚拟经济规模突破万亿级,卡盟等平台不能再以“虚拟财产无实体价值”为由逃避责任。行业正从“免责逻辑”向“共担逻辑”转型:头部平台开始建立虚拟财产保险机制,与保险公司合作对用户损失进行兜底;部分平台引入第三方审计机构,定期公开系统安全报告,增强用户信任;更有多家平台优化风控系统,通过AI实时监测异常交易,主动拦截盗钻行为。这种转变不仅是监管压力下的被动调整,更是平台构建长期竞争力的必然选择——当用户感知到“钻石掉了有保障”,交易活跃度与忠诚度将显著提升。未来,或许会出现行业统一的虚拟财产安全标准,明确平台的技术防护义务与补偿触发条件,从根本上减少“不补”纠纷。

卡盟钻石掉了不补怎么办?答案不在于单次损失的追讨,而在于构建平台与用户之间的责任共担机制。 当平台主动承担技术保障之责,用户积极履行安全防护之务,监管层面明晰规则边界,虚拟财产才能真正从“数字符号”变为“可信赖的资产”。这不仅是对个体权益的守护,更是虚拟经济健康发展的基石——毕竟,没有安全感的市场,终将失去成长的土壤。