在防护口罩市场日益细分的今天,“卡盟防毒口罩”作为针对特定毒物防护的专业品类,正受到越来越多高风险行业的关注。然而,公众对其防护效果的理解仍存在模糊地带——有人视其为“救命稻草”,也有人质疑其“噱头大于实际”。要客观评估卡盟防毒口罩的防护价值,必须深入其技术内核,结合实际应用场景,剥离营销话术,直面“防护效果”这一核心命题。

卡盟防毒口罩的防护效果,本质上是其材料科学、结构设计与毒物过滤机制协同作用的结果。这类口罩的核心防护层通常采用“复合滤材”体系,以熔喷布为基底层,通过静电驻极技术实现颗粒物的高效过滤(对非油性颗粒物过滤效率≥95%,符合KN95标准);而针对毒气的防护,则依赖活性炭层或化学吸收层——活性炭通过多孔结构吸附有机蒸气(如苯、甲醛等),化学吸收层则通过化学反应中和酸性气体(如氯气、硫化氢)或碱性气体(如氨气)。值得注意的是,卡盟防毒口罩的“防毒”并非泛指所有毒物,而是具有明确的针对性:其滤罐或滤芯会标注防护对象(如“有机蒸气”“酸性气体”),这决定了它在特定场景下的防护有效性,而非“万能防护”。此外,口罩的密封设计同样关键:即便滤材效率达99%,若面罩与面部存在缝隙(如鼻夹未压实、头带过松),毒物仍会“短路”进入呼吸道,导致实际防护效果归零。

实验室测试数据为卡盟防毒口罩的防护效果提供了基础依据,但实际场景中的表现往往更复杂。根据GB 2890-2009《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》标准,合格的防毒口罩需通过“穿透容量”和“吸附速率”测试:例如,针对氯气的滤罐,在规定浓度下需保证穿透时间不低于30分钟,且吸附过程中呼吸阻力增幅不超过20%。卡盟防毒口罩若符合此类标准,在短时、低浓度毒物环境中(如化工厂泄漏初期、实验室 accidental 溢出),确实能有效降低吸入风险。然而,当毒物浓度过高或暴露时间过长时,滤材会逐渐达到饱和——活性炭的吸附位点被占满,化学吸收剂的反应活性耗尽,此时防护效率会断崖式下降。此外,环境因素也会影响防护效果:高温环境会加速活性炭对有机蒸气的解吸,高湿度则可能削弱化学吸收层的反应活性,这意味着在湿热工况下,卡盟防毒口罩的防护时效可能较实验室数据缩短20%-30%。

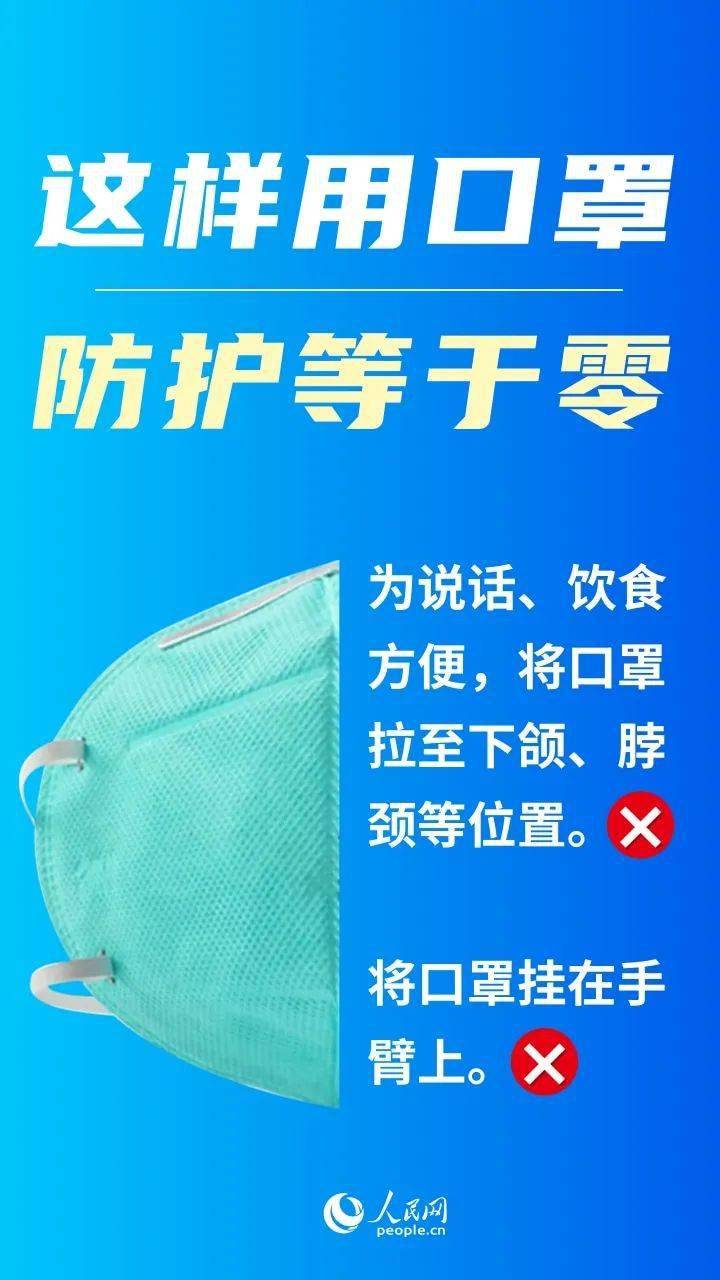

正确佩戴与规范使用,是决定卡盟防毒口罩防护效果“最后一公里”的关键环节。不同于普通医用口罩的“即戴即用”,防毒口罩的佩戴需经过“培训-调整-测试”三步曲:首先,根据脸型选择合适尺码(如小、中、大),确保面罩与面部紧密贴合;其次,通过“负压测试”(佩戴后用手捂住滤罐,吸气时面罩应轻微凹陷)或“正压测试”(呼气时面罩边缘应无漏气)验证密封性;最后,在使用中定期检查呼吸阻力(若感觉明显费力,可能提示滤材饱和)。现实中,许多使用者因图方便省略测试步骤,或长期不更换滤芯(活性炭滤罐通常建议使用8-30小时,视毒物浓度而定),导致防护效果大打折扣。更有甚者,将卡盟防毒口罩用于非适用场景——例如用“有机蒸气防护型”口罩处理氨气泄漏,或用于防护颗粒物与毒物混合的环境(此时需搭配颗粒物滤棉),这些误用都会使其防护效果形同虚设。

当前,卡盟防毒口罩的市场认知存在两大误区,既高估了其“万能性”,也低估了其专业性。误区一:“防毒口罩=防所有毒气”。事实上,不同毒物需匹配不同滤材:金属蒸气(如汞、铅)需用特殊吸附剂,军用毒剂(如沙林)需用催化材料,而普通卡盟防毒口罩若未针对这些毒物设计,完全无法防护。误区二:“价格越高,防护效果越好”。部分商家以“进口滤材”“纳米技术”为噱头抬高价格,但核心指标仍取决于过滤效率、密封性和合规性——一款符合国标的百元级防毒口罩,其防护效果可能远超虚标参数的千元“网红产品”。此外,消费者需警惕“一次性防毒口罩”的宣传:防毒口罩的滤芯可更换,但面罩需定期清洁维护,若整体丢弃,不仅浪费资源,也因密封性下降导致防护失效。

卡盟防毒口罩的防护效果,从来不是单一维度的“好”或“坏”,而是“适配性”与“规范性”的乘积。对于化工、消防、实验室等真正需要特定毒物防护的群体,理解其技术边界、掌握正确使用方法,才能让这一防护工具发挥最大价值;而对于普通消费者,认清自身需求、避免盲目跟风,同样是科学防护的体现。毕竟,最好的防护,始于对风险的清醒认知,终于对工具的合理使用。