在消费者对购物优惠的追求日益强烈的当下,“卡秒购卡盟”作为新兴的优惠聚合平台,迅速进入公众视野。其宣传中“轻松实现购物优惠”的口号,精准切中了用户“省钱、省时、省心”的痛点,但这类平台是否真的能如承诺般让优惠触手可及?要回答这个问题,需深入拆解其运作逻辑、用户实际收益与潜在风险,而非停留在表面的“优惠诱惑”中。

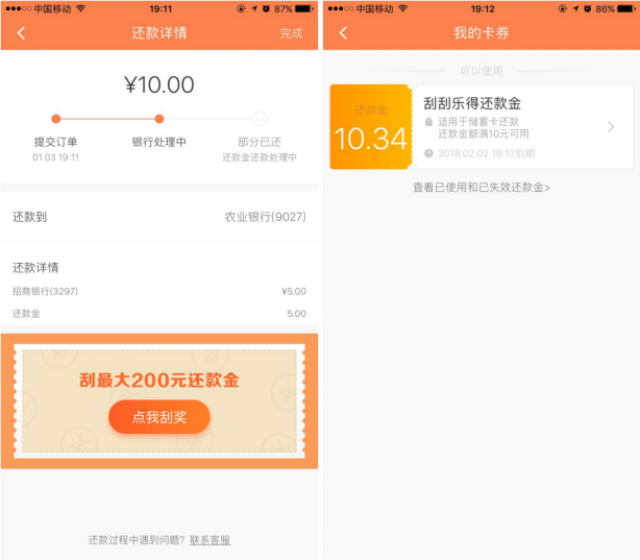

卡秒购卡盟的核心定位是“优惠资源整合者”。从概念上看,这类平台通过对接品牌方、电商平台、第三方服务商等上游资源,将分散的优惠券、折扣码、满减活动、会员权益等优惠信息集中呈现,用户通过平台跳转至商家完成消费,即可享受比直接购买更低的折扣。其运作模式通常依赖两种逻辑:一是批量议价,平台凭借用户量优势,与商家谈判获取专属优惠,例如“平台专享价”“限量秒杀”等;二是返佣机制,用户通过平台链接消费,商家按比例向平台支付佣金,平台再将部分佣金返还给用户,形成“用户省钱、平台获利”的闭环。这种模式本质上是对消费链路的优化,通过减少中间环节、整合需求端流量,为双方创造价值——商家获得精准客流,用户降低购买成本。

然而,“轻松实现”中的“轻松”二字,在不同用户群体中存在显著差异。对高频购物者、熟悉平台规则的用户而言,卡秒购卡盟确实能提供便利:例如,通过“优惠筛选”功能快速找到目标商品的折扣券,或利用“历史比价”功能验证当前价格是否为最低。这类用户往往具备一定的信息筛选能力,能精准识别“真实优惠”与“营销噱头”,例如区分“满300减50”是否需要叠加其他门槛,或判断“限时秒杀”的商品库存是否充足。对他们来说,卡秒购卡盟的“轻松”体现在“一站式获取优惠”的效率提升,无需在多个APP、网站间反复切换比价。

但对普通用户,尤其是偶尔购物的新手而言,“轻松”可能只是表象。卡秒购卡盟的优惠信息往往存在“隐性成本”:部分平台要求用户完成“签到”“分享”“邀请好友”等任务才能领取优惠券,这些操作消耗的时间成本可能远超优惠金额本身;还有些平台将优惠拆分为多档,例如“首单立减”“满额返现”,但实际触发条件苛刻,如“满1000元返50元”对普通用户而言门槛较高,最终可能因未达条件而无法享受优惠。此外,平台的“比价功能”未必完全透明,部分商品可能通过“原价虚高、折扣后仍高于日常价”的方式制造“优惠假象”,用户若缺乏独立比价意识,反而可能陷入“被优惠”的陷阱。

更值得警惕的是,卡秒购卡盟行业资质参差不齐,部分平台为吸引用户,存在虚假宣传、信息泄露甚至欺诈风险。例如,某平台宣称“全网最低价”,但实际上仅对少数商品设置低价引流,其他商品价格与常规渠道无异;更有甚者,以“高额返现”为诱饵,诱导用户充值会员或预付资金,最终因平台跑路导致用户财产损失。此外,用户在卡秒购卡盟上跳转消费时,需授权个人信息(如手机号、收货地址),若平台数据安全防护不足,可能导致信息泄露,为后续精准诈骗埋下隐患。这些风险让“轻松实现优惠”的承诺大打折扣,甚至让用户付出远超金钱的代价。

那么,消费者应如何理性看待卡秒购卡盟?首先,需明确“优惠”的本质是“价值交换”,不存在绝对免费的“轻松省钱”。使用前应评估自身需求:若为高频消费品类(如日用品、数码产品),卡秒购卡盟的专属优惠可能带来实质性节省;若为低频、高客单价商品(如家电、珠宝),则需对比平台优惠与官方渠道售后、服务保障,避免因小失大。其次,选择平台时需关注其资质与口碑,优先考虑有正规备案、用户评价透明、客服响应及时的平台,对“承诺100%返现”“0元购”等异常宣传保持警惕。最后,建立独立比价意识,借助第三方比价工具或历史价格查询功能,验证优惠的真实性,避免被平台算法或营销话术误导。

卡秒购卡盟的出现,本质上是消费市场精细化运营的产物,它通过资源整合为用户提供了更多元的优惠选择,但其“轻松实现”的承诺,需要建立在用户理性认知与审慎选择的基础上。真正的购物优惠,从来不是被动等待平台“施舍”,而是主动掌握信息、辨别真伪后的精准决策。在“优惠”与“风险”并存的卡秒购卡盟生态中,唯有保持清醒的认知,才能让“省钱”从口号变为切实的收益,而非被“轻松”二字裹挟的消费陷阱。