豆瓣上刷评论点赞的行为早已不是秘密,从热门电影下的“五星控评”到冷门书籍的“自来水刷赞”,这种看似违背“真实社区”初心的现象,实则折射出平台生态、用户心理与商业逻辑的多重博弈。豆瓣作为国内最具影响力的文艺社区之一,其核心价值本在于用户生成内容的真实性与独立性,但刷评论点赞行为的普遍化,正在悄然重塑这个社区的互动规则与信任基础。要理解这一现象,需从社区文化的异化、用户需求的功利化、平台算法的催化以及商业利益的渗透四个维度展开分析。

豆瓣早期的社区生态建立在“文艺青年”的精神共鸣之上,用户自发分享书影音评论,通过长文、短评、标记“看过/听过”等方式构建起基于兴趣的社交网络。那时的“点赞”是真实认同的符号,“评论”是深度思考的延伸,用户追求的是“被同类看见”的归属感。然而随着用户规模突破亿级,社区从“小众圈层”转向“大众广场”,信息过载让筛选成本急剧上升。当用户面对上千条电影评论时,“点赞数”和“评分”成为最直观的“质量标签”——一条评论获得上千赞,往往意味着它“值得一看”;一部电影评分高达8.5,可能成为观众是否走进影院的关键依据。这种“数据化信任”的形成,让刷评论点赞有了生存土壤:当真实互动的速度跟不上信息增长的速度时,人为制造的“高赞”“高分”便成了填补信任空白的捷径。

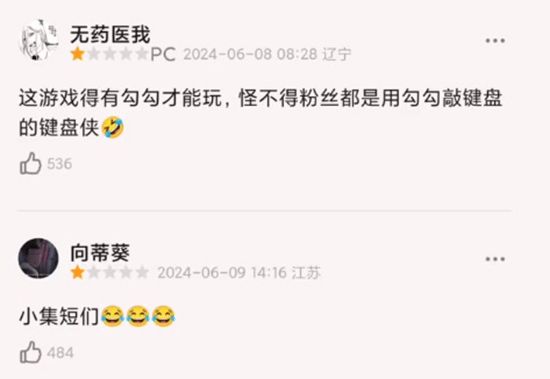

用户心理的转变是刷行为滋生的另一重推力。在豆瓣的社交体系中,评论点赞不仅是内容反馈,更是一种“社交货币”。用户通过获得高赞满足自我价值感,甚至将“豆瓣Lv4”“千赞评论”作为个人影响力的象征。这种需求催生了“刷赞产业链”——有人通过技术手段批量点赞,有人通过“互赞群”交换流量,更有用户为了“冲榜”而刻意迎合大众口味,写出的评论不再是真实感受,而是“爆款模板”。例如,某部热门剧集播出后,短时间内出现大量结构相似的“五星好评”,内容多是“演技炸裂”“剧情高能”等空洞口号,这类评论的高赞并非源于价值认同,而是刷量行为的直接结果。当点赞从“认同的表示”异化为“流量游戏的筹码”,用户的互动动机便从“表达真实”转向“获取利益”,刷行为因此成为社区生态中的“潜规则”。

平台算法的放大效应进一步加剧了这一现象。豆瓣的“热门影评”“豆列推荐”“小组话题”等模块,均以用户行为数据(点赞、收藏、评论量)作为核心排序依据。这意味着,一条评论即使内容平庸,只要通过刷量获得足够多的互动,就能登上首页,获得更多曝光;反之,优质但冷门的内容可能因数据不足而被埋没。这种“数据至上”的算法逻辑,形成了一个“马太效应”的闭环:高赞内容吸引更多真实用户点赞,低赞内容逐渐失去 visibility,最终迫使用户不得不通过刷量来“破圈”。例如,某位新晋影评人为了让自己的文章进入“热门影评”榜单,可能选择购买点赞服务,这种行为不仅破坏了内容生态的公平性,也让算法推荐的参考价值大打折扣——当热门榜单充斥着刷量内容,用户对豆瓣“权威性”的信任便会逐渐瓦解。

商业利益的渗透则是刷评论点赞行为泛滥的根本驱动力。随着豆瓣成为影视宣发、品牌营销的重要阵地,评分和评论的商业价值被无限放大。片方为了提升作品口碑,雇佣水军刷高分、刷好评,甚至恶意差评竞争对手;图书作者为了推动销量,组织粉丝刷赞、刷“五星推荐”;品牌方为了推广产品,在豆瓣小组投放“种草笔记”,通过刷量制造“全网热议”的假象。这些商业行为将豆瓣的社区数据异化为“营销工具”,刷评论点赞从个人行为升级为产业化的灰色链条。据业内人士透露,一部中等成本的影视剧,在豆瓣的“控评”费用可能高达数十万元,用于维持7分以上的评分和上万条正面评论。这种“数据造假”不仅损害了用户的知情权,也让豆瓣作为“第三方评价平台”的公信力面临严峻挑战——当评分不再反映作品真实质量,用户便可能失去对平台的依赖,最终导致社区核心价值的流失。

刷评论点赞行为的普遍化,正在给豆瓣带来深远的负面影响。从用户层面看,虚假信息干扰了正常的内容消费,用户需要花费更多精力辨别评论的真实性,社区的使用体验被严重透支;从平台层面看,信任危机削弱了豆瓣的护城河,若放任数据造假蔓延,可能重蹈某些社交平台“劣币驱逐良币”的覆辙;从行业层面看,这种风气会助长影视、出版等领域的浮躁心态,创作者不再关注内容本身,而是沉迷于“数据包装”。豆瓣的困境并非孤例,而是所有依赖UGC内容的平台共同面临的考验:如何在开放性与真实性之间找到平衡,如何在商业利益与社区初心之间划清界限。

要破解这一难题,需要平台、用户与监管的多方合力。平台方面,应优化算法逻辑,引入“内容质量评分”机制,将评论的深度、原创性、用户互动质量等维度纳入推荐体系,同时加大对刷量行为的打击力度,通过技术手段识别异常账号,建立“黑名单”制度;用户方面,需提升媒介素养,警惕“数据崇拜”,主动辨别虚假评论,拒绝参与刷量行为,用真实互动支持优质内容;监管层面,应明确平台的数据责任,对恶意刷量、数据造假等行为进行规范,维护公平竞争的市场环境。唯有如此,豆瓣才能回归“真实、独立、深度”的社区本质,让每一句评论、每一个点赞都承载真实的情感与思考,而非冰量的数字游戏。