社交媒体平台上,一条内容下突然涌来上千条重复评论、数万点赞,早已不是新鲜事。这种“评论点赞刷”的泛滥,并非简单的技术漏洞产物,而是数字时代社交生态中用户心理、平台算法与商业逻辑深度耦合的必然结果。从个体虚荣心的即时满足到品牌营销的流量焦虑,从平台算法的数据崇拜到社交货币的价值异化,“评论点赞刷”早已超越单纯的“作弊”行为,演变为一种复杂的社会文化现象,其背后折射出的是数字时代人类社交需求的扭曲与重构。

用户心理:社交认同与虚荣心的数字狂欢

在社交媒体构建的“拟剧环境”中,个体如同舞台上的演员,通过精心呈现的内容塑造人设,而评论点赞则成为衡量表演效果的最直观指标。根据社会认同理论,人类天生具有通过群体反馈确认自我价值的倾向,而点赞数、评论量恰好提供了量化的“社会认同证明”。当一条内容获得高互动时,用户会获得“被看见”“被认可”的心理满足,这种多巴胺驱动的即时反馈,极易形成“刷量依赖”——就像赌徒不断追逐下一次赢钱,用户也可能通过刷量复制这种成就感。

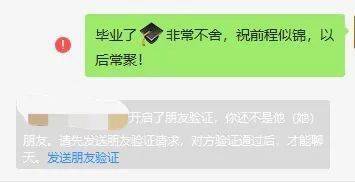

更深层看,“评论点赞刷”是数字时代“社交货币”的异化。在社交媒体语境中,高互动内容意味着更高的传播权重、更强的社交影响力,甚至能转化为实际利益(如带货、接广告)。当“点赞=价值”“评论=热度”成为隐性共识,用户便会主动或被动加入刷量行列:普通用户刷量是为了不被朋友圈“边缘化”,商家刷量是为了营造产品热销假象,甚至连部分媒体账号也通过刷量维持“权威感”。这种从众心理与虚荣心的交织,让“刷量”从个别行为演变为群体性数字表演。

平台算法:流量逻辑下的数据崇拜

社交媒体平台的核心商业模式是“注意力经济”,而算法则是分配注意力的“无形之手”。当前主流平台普遍采用“推荐算法+热度排序”机制,将点赞数、评论量、转发率作为内容质量的核心指标——互动量越高,越容易被推上热门,获得更多曝光。这种“数据至上”的算法逻辑,本质上是对“用户偏好”的简化处理:平台假设“高互动=优质内容”,却忽略了刷量行为对数据真实性的侵蚀。

算法的“马太效应”进一步加剧了刷量泛滥。头部账号凭借初始流量优势,更容易获得自然互动,进而吸引更多资源;而中小账号则因“数据弱势”难以突围,被迫通过刷量“刷存在感”。平台虽明令禁止刷量,但其商业逻辑又默许甚至鼓励了这种行为——毕竟,虚假繁荣的互动数据能提升用户活跃度时长、吸引广告主,平台何乐而不为?这种“算法悖论”使得刷量成为平台生态中的“公开秘密”,审核机制始终滞后于刷量技术的迭代,陷入“道高一尺,魔高一丈”的循环。

商业驱动:流量焦虑与利益链条的共生

如果说用户心理和平台算法是刷量行为的“土壤”,那么商业利益则是其“催化剂”。在数字营销时代,“粉丝量”“互动率”已成为品牌评估KOL价值的核心标准,甚至衍生出“按点赞收费”的灰色产业链。某MCN机构从业者曾透露:“一个10万粉的博主,一条内容的报价可能是5000元,但如果点赞量低于5万,品牌方就会要求打折。”这种“数据=金钱”的等式,直接催生了专业刷量服务——从人工点赞评论到机器批量操作,从真实账号矩阵到虚拟水军控评,产业链已形成规模化、专业化运作。

商家同样深陷流量焦虑。电商平台中,高销量、高好评的商品更容易获得平台推荐,消费者也更倾向于选择“看起来更受欢迎”的产品。某电商卖家坦言:“不刷单、不刷评,根本竞争不过那些‘爆款’,平台算法根本不会给你展示机会。”这种“劣币驱逐良币”的市场环境,迫使商家将刷量视为“生存策略”,进一步推高了刷量需求。当商业逻辑将数据异化为唯一价值标准,刷量便从“违规行为”沦为“行业惯例”。

社会影响:真实社交的失焦与信任危机

“评论点赞刷”的泛滥,正在侵蚀社交媒体的社交本质。当互动数据失去真实性,用户便难以通过内容判断他人真实态度——那些“999+的点赞”可能是机器批量操作,那些“好评如潮”可能是水军复制粘贴。这种“数据造假”导致社交信任体系崩塌:用户对热门内容产生怀疑,对真实互动失去兴趣,甚至对整个社交媒体生态产生“数字疲劳”。

更严重的是,刷量行为正在扭曲社会评价体系。在“数据至上”的导向下,个体价值被简化为点赞数、粉丝量,导致“唯流量论”盛行。部分青少年为成为“网红”,不惜购买刷量服务营造虚假人设,形成“不择手段博关注”的价值扭曲。而学术研究、媒体调查等领域的数据造假,更可能对社会决策产生误导。当“真实”让位于“虚假”,社交媒体便从“连接工具”异化为“数字幻境”。

破局之路:从数据崇拜到价值回归

遏制“评论点赞刷”的泛滥,需要平台、用户与社会的协同发力。平台需重构算法逻辑,弱化单一数据指标权重,引入内容质量、用户真实反馈等多元评价维度,打破“数据至上”的闭环;用户需建立理性认知,警惕“数字虚荣”,拒绝参与刷量行为,让真实互动回归社交本质;监管部门则需加强立法,严厉打击刷灰产行业,切断利益链条。

归根结底,“评论点赞刷”的流行,是数字时代人类社交需求与商业逻辑碰撞的产物。唯有回归“真实连接”的初心,让社交媒体成为情感交流而非数字竞技的场域,才能彻底摆脱刷量困境,重建健康、可信的数字社交生态。