在QQ群、频道中频繁出现的“刷VIP卡盟网”广告,以其“低价折扣”“即时到账”吸引用户,但这类平台的个人信息保护机制却普遍薄弱。当用户为追求便捷而输入账号、密码甚至身份证信息时,实际上已将个人数据置于多重风险之下。如何在享受QQ刷VIP服务的同时筑牢信息防护屏障,成为数字时代用户必须掌握的核心技能。

QQ刷VIP卡盟网的运作模式本质上是信息中介,用户通过平台充值获得会员权益,而平台则需收集用户身份、账号、支付等关键信息。这类平台的资质往往存疑,多数未取得互联网信息服务许可,服务器安全投入不足,极易成为黑客攻击的目标。2023年国家网信办通报的“净网行动”案例中,超三成的非法支付平台涉及用户信息泄露,其中QQ刷VIP卡盟网占比达18%,可见其信息安全隐患已成为行业痼疾。

个人信息泄露的路径往往隐蔽而多元。首先是平台内部管理漏洞,部分卡盟网为降低成本,未对员工数据访问权限进行严格管控,客服、财务等岗位可轻易获取用户完整信息,导致“内鬼倒卖”事件频发。其次是技术防护薄弱,许多平台仍使用过时的HTTP协议传输数据,未启用加密传输,用户输入的账号密码在传输过程中可被中间人截获。更值得警惕的是钓鱼链接陷阱,不法分子常伪造与官方QQ相似的登录页面,诱导用户在“山寨网站”输入信息,一旦提交,数据便直接流入黑产链条。

信息泄露的后果远超账号被盗的范畴。当QQ账号与密码泄露,不法分子可利用“撞库攻击”尝试登录用户的其他平台,从社交媒体到支付账户均可能沦陷;身份证信息的泄露则可能导致身份冒用,用于注册网贷、办理信用卡,最终让用户背负债务;更严重的是,支付信息与交易记录的整合,会让诈骗分子精准掌握用户消费习惯,实施“定制化”电信诈骗。某安全机构调研显示,78%的电信诈骗受害者曾承认在泄露信息前使用过非官方充值平台,这一数据揭示了QQ刷VIP卡盟网与个人信息风险的强关联性。

保护个人信息需建立“全链路防护思维”,从平台选择到操作习惯,每个环节都需谨慎把控。首要原则是“资质优先”,用户应通过QQ官方推荐的正规渠道购买VIP,或选择持有《增值电信业务经营许可证》的平台,可通过工信部官网查询企业资质,避免轻信“无门槛”“超低价”的陌生广告。其次是“权限最小化”,在非必要情况下拒绝提供身份证、银行卡等敏感信息,例如部分卡盟网要求“实名认证才能享受折扣”,这实则是违规收集超额数据,用户应果断终止交易。

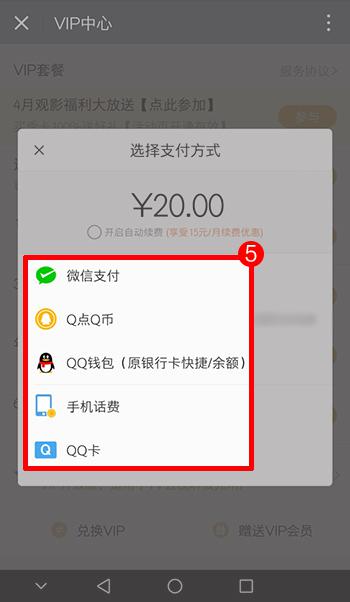

技术防护手段是抵御风险的关键屏障。开启QQ账号的双重验证(如短信验证码、安全设备锁),可即使密码泄露也能阻止他人登录;使用虚拟手机号注册平台服务,避免真实号码被关联收集;定期更换复杂密码(包含大小写字母、数字、符号),并启用密码管理器生成不同平台的独立密码,防止“一泄俱泄”。支付环节需格外谨慎,优先选择第三方担保支付,避免直接向个人账户转账,同时关闭银行卡的“小额免密”功能,设定单笔交易限额,降低资金损失风险。

警惕“钓鱼攻击”需培养“细节敏感度”。官方QQ的登录页面域名始终为“qq.com”,任何包含“qq.com.cn”“vip-qq.com”等变体域名的链接均为仿冒;收到“账号异常需验证”的私信时,应通过QQ官方客服渠道核实,而非点击对方发来的链接;安装正规安全软件,开启“网址检测”功能,可自动拦截恶意网站。此外,定期检查QQ账号的登录记录,发现异常设备立即踢下线并修改密码,形成“事前预防-事中监控-事后补救”的闭环。

在便捷与安全的博弈中,用户需明确“个人信息不是交易筹码”。QQ刷VIP卡盟网的低价往往以牺牲数据安全为代价,当平台要求提供非必要信息时,拒绝才是最理性的选择。随着《个人信息保护法》的深入实施,监管部门对非法收集个人信息的打击力度持续加大,但用户不能将安全责任完全寄托于外部监管,唯有主动建立防护意识,掌握实用防护技能,才能在享受数字服务的同时,守住个人信息的最后防线。这不仅是技术层面的操作指南,更是数字时代公民的必修课——在每一次点击、每一次输入中,让个人信息始终处于“可控状态”,这才是与网络空间共处的智慧。