在卡盟下单后想退款,订单是否可以取消,这一问题直接关系到消费者权益保护和平台运营规则。核心在于,订单取消的可能性取决于卡盟的具体政策、交易阶段以及相关法律法规的约束。 卡盟作为在线服务平台,其退款机制并非一刀切,而是需要综合考量多方因素,包括商品性质、支付状态、平台协议等。消费者在发起退款申请时,往往面临信息不对称和政策模糊的挑战,这要求平台提供透明规则,同时消费者需主动了解条款以避免纠纷。深入分析这一议题,不仅有助于优化用户体验,还能促进电商生态的健康发展。

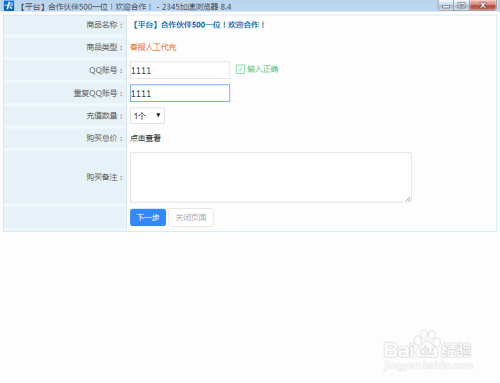

卡盟下单流程通常涉及用户选择商品、确认订单、完成支付等步骤。在这一过程中,订单状态会从“待支付”转变为“已支付”或“已发货”,每个阶段对退款的影响截然不同。例如,在支付前取消订单相对简单,平台通常允许即时撤销;但一旦支付完成,退款就需进入审核流程。卡盟作为第三方平台,其规则往往与商家协议绑定,导致退款处理时间从几小时到数周不等。消费者在卡盟下单后想退款时,必须首先确认订单当前状态:若商品未发货,取消订单的成功率较高;若已发货,则需等待商家确认退货,这增加了复杂性。这种差异源于平台对交易效率的考量,旨在平衡消费者需求与商家成本。

退款和取消订单的概念虽相关,但本质不同。退款指消费者要求返还已支付款项,而取消订单则是终止交易本身。在卡盟环境下,二者常交织在一起:取消订单是退款的前提,但退款不一定需要完全取消订单(如部分退款)。例如,消费者在卡盟下单后想退款,若商品存在质量问题,可能只需部分退款而非取消整个订单。平台政策会明确区分这些场景,如“无理由退货”通常适用于未使用商品,而“有理由退款”则需提供证据。这种设计旨在保护消费者权益,同时防止滥用,如恶意下单后频繁退款。理解这些概念,有助于消费者在卡盟下单后更有效地处理退款需求。

平台政策是决定订单取消可能性的关键因素。卡盟作为中介,其规则往往基于商家合作模式和行业惯例。例如,数字商品如虚拟货币或软件服务,一旦交付通常不支持退款,因为商品具有不可逆性;而实物商品则可能提供7天无理由退货。消费者在卡盟下单后想退款时,需仔细阅读平台协议,其中会列出退款条件、时限和手续费。政策差异源于平台对风险的控制:宽松的退款政策能提升用户信任,但可能增加运营成本;严格政策则减少欺诈,却可能损害口碑。当前趋势显示,卡盟正逐步优化退款机制,引入自动化审核和实时状态更新,以提升效率。 然而,挑战在于如何平衡灵活性与安全性,避免政策漏洞被利用。

法律保障为消费者提供了额外支持。在中国,消费者权益保护法明确规定,网购商品享有7天无理由退货权,但卡盟作为平台需确保商家遵守。消费者在卡盟下单后想退款时,若平台拒绝合理请求,可依据法律维权。例如,若商品描述不符或存在缺陷,消费者有权要求全额退款。法律框架要求卡盟建立透明投诉渠道,但现实中,执行力度因平台而异。这种保障的价值在于,它为弱势消费者提供了底线保护,推动平台规范运营。然而,挑战在于法律条款的普及不足,许多消费者不知如何行使权利,导致退款纠纷升级。

退款机制面临的挑战不容忽视。在卡盟环境下,滥用退款行为如“羊毛党”下单后立即取消,会增加平台和商家的成本,影响正常交易。同时,技术漏洞如系统延迟可能导致退款处理滞后,引发用户不满。消费者在卡盟下单后想退款时,常遇到信息不透明问题,如政策条款隐藏在冗长协议中,增加了理解难度。这些挑战源于电商生态的复杂性:平台需兼顾盈利与社会责任,而消费者则追求便捷与公平。未来趋势指向更智能的退款系统,利用AI预测风险并个性化处理请求,但这需克服数据隐私和算法偏见等障碍。 例如,卡盟可能引入信用评分机制,对高信用用户提供快速退款通道,同时强化对异常行为的监控。

在数字购物时代,理解卡盟退款机制不仅是消费者的权利,更是平台构建信任的核心。消费者在下单前应主动查阅政策,保留交易记录;平台则需优化规则透明度,简化流程。这种互动能减少纠纷,推动行业向更负责任的方向发展。