不少卡盟用户在开通黄钻服务享受特权后,常因忘记关闭自动续费而持续产生扣费,这类“隐性扣费”问题已成为数字消费中的常见痛点。卡盟作为虚拟商品交易平台,其黄钻服务通常承诺加速到账、专属客服等权益,但自动续费机制往往被设计得不够醒目——用户在开通时可能默认勾选“自动续费”,而关闭入口却隐藏在二级菜单甚至客服通道中。要彻底解决这一问题,需从操作步骤、机制解析和长期策略三个维度入手,既实现即时关闭,也建立防范机制避免类似困扰。

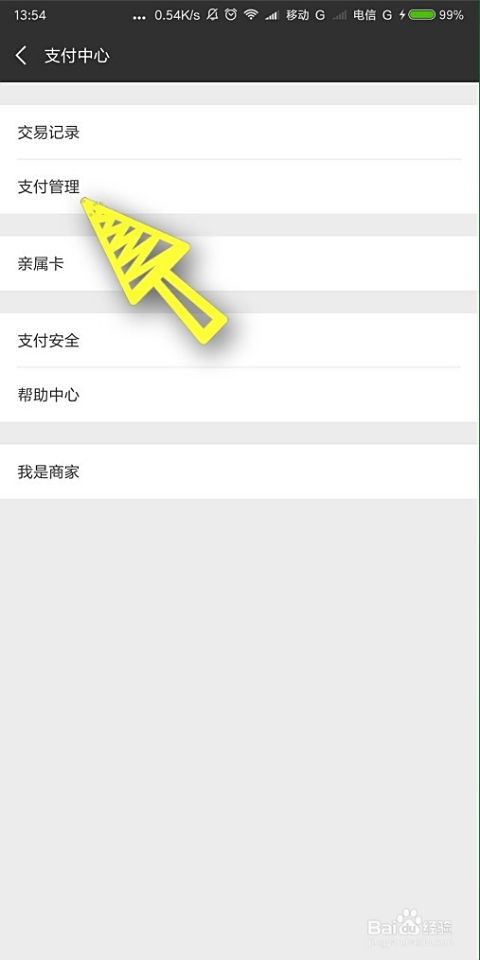

关闭卡盟黄钻服务的核心操作路径,需根据用户使用的具体平台(APP、网页版或小程序)进行调整。若通过卡盟APP操作,应优先进入“我的”页面,找到“订单管理”或“会员中心”入口,在“我的订阅”或“服务续费”列表中定位“黄钻服务”,点击“续费设置”或“管理订阅”,选择“关闭自动续费”并确认。部分用户反馈在APP内找不到入口,这可能是因版本未更新或功能入口调整,此时建议检查APP是否为最新版本,或尝试在“设置-通用设置”中查找“自动续费管理”选项。对于网页版用户,需登录卡盟官网,进入“账户中心-订单管理”,筛选“进行中的服务”,找到黄钻订阅后点击“取消续费”,部分平台会要求验证身份信息(如手机号验证码),需按提示完成操作。值得注意的是,关闭操作后务必留存截图,包含“续费已关闭”的提示界面,以便后续若有扣费纠纷可作为证据。

客服渠道是关闭自动续费的辅助途径,尤其当用户无法通过自助操作完成时。用户可通过卡盟APP内的“在线客服”或官方客服电话(需通过官方渠道核实号码,避免诈骗)联系客服,明确要求“关闭黄钻服务的自动续费功能”。客服通常会要求提供注册手机号、身份证号等身份信息进行核验,用户需确保信息准确。部分用户反映客服拖延处理或引导用户重新开通服务,此时需坚定表达“仅关闭续费,无需保留服务”的诉求,并强调“若未成功关闭导致扣费,将保留向监管部门投诉的权利”。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十六条,经营者不得以格式条款、通知、声明等方式,排除或者限制消费者权利、减轻或者免除经营者责任,因此平台无权拒绝用户关闭自动续费的合理请求。

关闭黄钻服务后,用户仍需关注两个关键细节:扣费记录的确认与账户余额的处理。建议用户在关闭操作后1-2个自然周期内(如月付用户观察1个月),检查微信支付、支付宝或银行卡的扣费记录,确认是否仍有“卡盟黄钻”相关扣款。若发现扣费未停止,应立即联系客服并提供关闭操作的截图证据,要求退还误扣款项并核实续费状态。对于账户中剩余的黄钻服务时长(如提前关闭导致未使用天数),部分平台可能提供“按比例退还余额”的选项,用户可在关闭续费时主动咨询,或后续在“余额管理”中申请提现。需注意,部分平台可能规定“开通后不支持退款剩余时长”,用户需在开通前仔细阅读服务条款,避免因条款疏忽造成损失。

从长期来看,建立“订阅服务管理清单”是避免自动续费陷阱的根本策略。卡盟黄钻服务的自动续费问题,本质上是数字消费中“订阅经济”的典型产物——平台通过降低开通门槛、隐藏关闭入口来提升用户黏性和续费转化率。用户需养成定期检查订阅服务的习惯,可利用微信支付的“自动续费管理”、支付宝的“我的-免密支付-自动扣费”等第三方工具,集中管理所有平台的自动续费项目。对于不再使用的虚拟服务(如游戏会员、视频会员、黄钻特权等),应在享受完当期服务后立即关闭,避免因“遗忘”产生持续扣费。此外,在开通任何自动续费服务前,务必仔细阅读“续费规则”,确认扣费周期、金额、关闭方式等关键信息,对“默认勾选自动续费”的选项主动取消勾选,从源头减少风险。

关闭卡盟黄钻服务的过程,不仅是一次简单的操作,更是用户对自身数字消费权益的主动维护。在虚拟商品交易日益普及的今天,平台应承担起更清晰的信息披露义务,将自动续费的开通与关闭入口设置为同等醒目的位置,而非利用信息不对称“诱导消费”。而对于用户而言,掌握关闭续费的方法、建立定期审查的习惯,既能避免不必要的财务损失,也是在复杂数字环境中保持消费理性的体现。当每个用户都能主动管理自己的“订阅清单”,平台才能真正回归“以优质服务吸引用户”的本质,形成健康可持续的消费生态。