刷抖音时,你是否常有这样的困惑:信息流里滚动播放的视频,似乎永远带着“10万+”的点赞标识,评论区里“太棒了”“已学”的弹幕刷屏,而那些点赞量寥寥的视频,几乎从未出现在你的视野中。这种“高赞视频霸屏”的现象并非偶然,而是算法逻辑、用户心理与平台生态共同编织的“流量牢笼”。要理解为何抖音上刷到的都是点赞量极高的视频,需从算法的“马太效应”、用户的“从众偏好”以及平台的“内容筛选机制”三个维度拆解,才能看清背后的运行逻辑与潜在影响。

算法的“马太效应”:高赞视频的流量正循环

抖音的推荐算法本质上是一个“数据驱动的筛选器”,而点赞量是衡量内容质量的核心指标之一。当一条视频发布后,算法会根据初始流量池(如粉丝基础、冷启动推荐)的互动数据(点赞、完播率、评论、转发)判断其“优质程度”。若视频在短时间内获得较高点赞,算法会将其判定为“潜在爆款”,主动推入更大的流量池——比如同城页、热门页,甚至全量推荐。

这种“流量倾斜”会形成典型的马太效应:高赞视频获得更多曝光,吸引更多用户观看,进而累积更多点赞;而低赞视频因初始流量不足,互动数据不达标,算法会判定为“低质内容”,逐渐减少推送,最终陷入“曝光不足→互动更低→彻底消失”的恶性循环。算法的“效率优先”逻辑,本质上是在海量内容中快速筛选出“能最大化用户停留时长”的视频,而点赞量作为最直观的“用户认可信号”,自然成为算法判断内容价值的“第一道门槛”。

值得注意的是,算法并非单纯追求“点赞数绝对值”,更关注“点赞率”——即观看人数与点赞数的比值。一条1000播放量获100点赞的视频(点赞率10%),可能比10万播放量获500点赞的视频(点赞率0.5%)更受算法青睐。但现实中,高赞视频往往同时具备高播放量与高点赞率,两者叠加形成“流量碾压优势”,最终导致用户刷到的几乎都是这类“双高”内容。

用户的“从众偏好”:高赞内容的社会认同背书

用户行为是强化“高赞霸屏”现象的另一核心力量。从心理学角度看,人类天生具有“从众倾向”——当看到一条视频拥有大量点赞时,潜意识会默认“多数人的选择=正确/优质的选择”,这种“社会认同感”会降低用户的决策成本:无需仔细判断内容质量,只需跟随大众点赞即可。

抖音的交互设计进一步放大了这种偏好。当用户刷到一条高赞视频时,屏幕上醒目的“10万+点赞”标识、评论区密集的“前排”“太绝了”等弹幕,会形成一种“集体狂欢”的氛围,用户更容易被情绪感染,主动点赞并完成“观看-点赞-分享”的行为闭环。反之,低赞视频因缺乏“认同背书”,用户可能因“怕不合群”而减少互动,甚至直接划过。

用户的“从众心理”与算法的“流量倾斜”形成双向强化:高赞视频因算法推荐获得更多曝光,吸引更多用户从众点赞;用户的点赞行为又进一步向算法证明“内容优质”,推动其获得更多流量。这种循环让高赞视频在信息流中占比越来越高,最终形成“刷到的都是高赞视频”的用户体验。

平台的“内容筛选机制”:爆款逻辑下的生态选择

抖音作为商业化平台,其内容生态始终围绕“用户粘性”与“商业价值”构建。为了提升用户停留时长和广告转化效率,平台有意无意地将资源向“高赞内容”倾斜,这种“爆款导向”的筛选机制,是高赞视频霸屏的深层原因。

一方面,高赞视频往往具备更强的“传播性”。无论是情感共鸣、实用技巧还是猎奇内容,高赞视频通常能在短时间内戳中用户痛点或爽点,引发自发转发。平台通过算法放大这类内容的传播,既能提升用户活跃度(转发带来新用户),又能为广告主提供更优质的投放载体(高互动内容广告效果更好)。另一方面,平台对“创作者生态”的管理也强化了高赞优先的逻辑。抖音通过“创作灵感”“热门话题”等功能,引导创作者模仿爆款视频的选题、剪辑节奏和BGM,形成“内容复刻潮”。当大量创作者生产同类型“高潜内容”时,算法筛选出的“高赞视频”自然越来越趋同,进一步挤压小众、优质但互动不足内容的生存空间。

这种“爆款逻辑”在提升平台商业价值的同时,也带来了“内容同质化”的隐忧:当用户刷到的都是千篇一律的高赞视频,审美疲劳会逐渐显现,长期可能削弱平台对用户的吸引力。

破局与反思:如何跳出“高赞牢笼”?

“刷到的都是点赞量极高的视频”这一现象,本质是算法效率、用户心理与平台商业目标共同作用的结果。但对用户而言,长期沉浸在高赞内容的“信息茧房”中,可能限制视野;对创作者而言,盲目追逐爆款会扼杀创新活力;对平台而言,过度依赖高赞内容可能损害生态多样性。

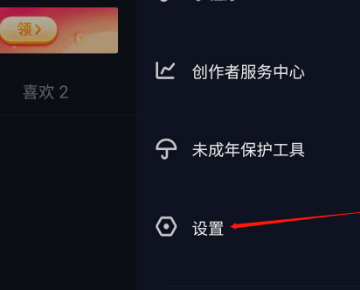

要打破这一循环,需要多方协同:用户需主动跳出“从众陷阱”,尝试搜索小众标签或关注垂直领域创作者,用主动选择对抗算法的被动推送;创作者应深耕细分领域,以差异化内容突破“高赞垄断”,而非简单模仿爆款;平台则需优化算法逻辑,在“流量效率”与“内容丰富度”间找到平衡,比如增加“随机推荐池”或扶持“小众优质内容”,让抖音生态不再是“高赞视频的一言堂”。

归根结底,抖音的魅力本在于“多元内容的发现与连接”。当点赞量极高的视频不再是唯一的主角,用户才能在信息流中遇见更真实、更多元的世界——而这,或许才是短视频平台最应坚守的价值。