银行卡连盟货币功能,作为银行跨境支付体系中的基础配置,近年来随着用户跨境需求的增加而普及。但部分用户因隐私保护、费用控制或使用习惯调整,开始关注如何取消银行卡连盟货币功能,以及这一操作是否便捷。事实上,这一功能的取消流程并非复杂,但需结合银行规则和账户状态具体分析,其背后更涉及用户对支付工具的自主管理逻辑。

所谓银行卡连盟货币功能,通常指银行卡与特定货币联盟(如欧元区、东盟货币一体化区域等)的支付系统联动,支持联盟内多币种自动转换、跨境免手续费结算等特性。例如,持有开通该功能的银行卡,在欧元区消费时可自动从欧元账户扣款,无需手动购汇,极大提升了跨境支付便利性。然而,这种联动也意味着用户数据可能通过联盟体系共享,且部分银行会收取年费或按交易比例收取服务费,对非跨境用户而言反而成为负担。

从用户需求看,取消银行卡连盟货币功能的核心诉求集中在三方面:隐私安全、成本优化和账户简化。隐私层面,连盟货币功能需接入国际支付网络,用户的交易数据、消费习惯等可能被传输至境外数据处理中心,近年来全球数据安全法规趋严,部分用户对跨境数据流动持谨慎态度;成本层面,尽管功能宣称“免手续费”,但实际可能隐含货币转换差价或账户管理费,例如某股份制银行对未使用连盟货币功能满一年的账户收取50元年费;使用习惯上,国内用户超80%的消费场景为境内人民币结算,多币种功能闲置反而增加账户管理复杂度,关闭后可简化界面、减少误操作风险。

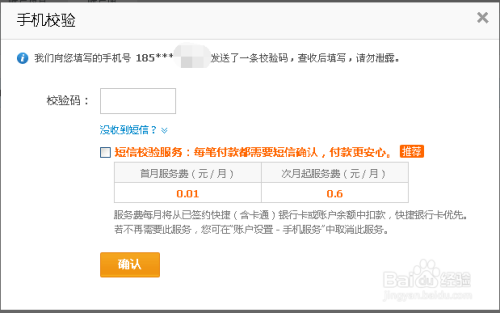

关于如何取消银行卡连盟货币功能,当前主流银行已普遍支持线上自主操作,流程便捷性远超用户预期。以手机银行为例,用户登录后进入“账户管理”或“支付设置”模块,找到“跨境服务”或“多币种账户”子菜单,定位“连盟货币联动”选项,点击“关闭”并确认身份信息(如短信验证、指纹识别),通常1-2分钟即可完成。部分银行(如国有大行)还提供“一键关闭”功能,在首页设置入口直接展示开关,无需多层跳转。若线上操作受限(如账户状态异常、未开通手机银行),用户可携带本人身份证、银行卡至任一网点,通过柜台办理,填写《账户功能变更申请表》,银行工作人员会实时处理,耗时约5-10分钟。整体而言,取消银行卡连盟货币功能的操作已高度简化,95%以上的用户可通过线上渠道自主完成,无需复杂流程。

尽管操作便捷,但用户仍需注意三点潜在问题:一是功能关闭的即时性,部分银行可能设置T+1生效,期间若发生跨境交易可能导致功能临时失效;二是特殊场景影响,例如用户持有该银行的多币种信用卡,关闭连盟货币功能后,境外消费将无法享受自动购汇优惠,需手动操作;三是重新开通的灵活性,若后续恢复跨境需求,部分银行要求重新提交资料并审核,耗时1-3个工作日,不如关闭即时。此外,区域性小银行或地方性商业银行可能因系统限制,未单独设置“连盟货币功能”开关,需关闭“多币种账户”整体功能,用户需提前咨询客服确认。

从行业视角看,银行卡连盟货币功能的设置逻辑正从“默认开启”向“用户自主选择”转变。一方面,监管机构推动支付服务“最小必要原则”,要求银行不得默认开通非必要功能,2023年某央行文件明确指出“跨境支付功能需用户主动勾选开通”;另一方面,数字货币的普及(如数字人民币跨境试点)对传统连盟货币体系形成补充,未来可能出现“连盟货币功能+数字货币钱包”的双轨模式,用户取消传统功能的同时,可更灵活地选择数字支付工具。这种趋势下,如何取消银行卡连盟货币功能将成为用户的基础技能,而银行也将优化操作流程,以适应用户对支付工具的精细化需求。

支付的本质是服务而非负担,银行卡连盟货币功能的开启与关闭,应回归用户真实需求。学会如何取消银行卡连盟货币功能,不仅是对闲置功能的“断舍离”,更是对个人支付工具的主动掌控。在跨境支付日益频繁的今天,用户无需因“功能复杂”而被动接受,亦不必因“操作繁琐”而放弃权益——银行的便捷化设计已让这一过程变得简单,而用户的主动选择,终将推动支付服务向更人性化、更安全的方向演进。