主页刷赞问题已成为社交平台生态的隐性毒瘤,不仅扭曲内容价值评判体系,更让普通用户面临账号安全、数据失真等多重风险。对于内容创作者和普通用户而言,有效防范主页刷赞,既是保护自身权益的必要手段,也是维护网络空间清朗的自觉行动。

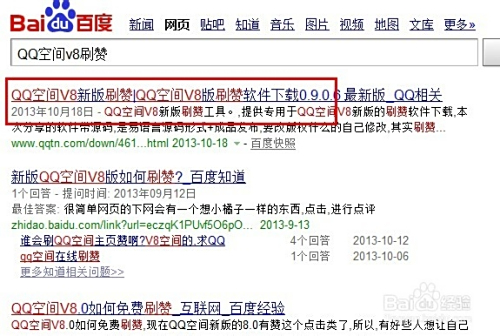

主页刷赞问题的核心在于通过技术手段或人工操作伪造虚假点赞数据,其实现方式已形成灰色产业链:从批量注册的僵尸账号到自动化刷赞软件,从“点赞任务平台”到人工水军,手段不断迭代。这些虚假点赞看似 harmless,实则对用户主页生态造成系统性破坏。当一条动态的点赞量远超实际互动能力时,不仅会误导用户对内容质量的判断,更可能触发平台风控机制——异常数据波动可能导致账号被限流、降权,甚至被判定为“营销号”而受到处罚。更隐蔽的风险在于,部分刷赞服务会窃取用户账号信息,为后续盗号、诈骗埋下伏笔。

识别主页异常点赞是防范的第一道防线。用户需建立“数据健康度”敏感度:正常内容的点赞应与评论、转发、收藏等数据形成合理比例,若点赞量畸高而互动数据惨淡,便需警惕。例如,一条生活分享帖突然获得上千点赞,却仅有零星评论,且评论内容高度雷同(如“赞”“好看”),很可能存在刷赞行为。此外,观察点赞账号的特征至关重要:多数虚假点赞账号无历史动态、头像为默认图片、昵称含乱码或营销关键词,且点赞时间呈现整点集中、秒赞等规律。部分平台已开放“访客记录”功能,用户可通过查看点赞账号的近期动态,进一步判断其真实性。

防范主页被恶意刷赞,需从账号权限设置与数据监测双管齐下。在隐私设置方面,用户应优先关闭“允许通过手机号/QQ号搜索并添加”功能,减少僵尸账号通过关联途径接触主页的机会;对于非公开内容,可启用“仅好友可见”或“部分可见”选项,从源头限制刷赞主体的操作范围。平台安全中心是另一重要防线,用户需定期检查“登录记录”“设备管理”,开启“异地登录提醒”和“异常点赞预警”——当系统检测到短时间内大量来自同一IP段的点赞时,会主动推送通知,此时应立即修改密码并启用二次验证。对于已发现的异常点赞,可通过平台举报通道提交证据,要求平台对虚假数据进行清理。

避免无意中参与刷赞,是用户自我规范的关键环节。当前,“点赞兼职”在社交平台泛滥,宣称“点点赞就能日赚百元”,实则为诱导用户提供账号密码,利用其名义进行大规模刷赞。用户需明确:任何要求提供账号密码、授权第三方操作的“兼职”均存在风险,不仅可能沦为刷赞工具人,更可能导致个人信息泄露。此外,部分用户为追求“虚荣数据”主动购买刷赞服务,这种行为看似“无害”,实则助长了灰色产业链,且一旦被平台识别,将面临账号信用分下降、内容限流等惩罚。真正的社交价值源于真实互动,而非虚假数字堆砌。

数据真实性是用户主页长期价值的基石。在平台算法日益重视“互动质量”的当下,虚假点赞不仅无法提升内容曝光,反而会因“用户停留时间短”“跳出率高”等指标导致推荐量下降。对于商业用户而言,刷赞行为更会直接损害品牌信誉——当合作方发现粉丝数据与实际互动能力严重不符时,合作信任将荡然无存。相反,真实数据积累的用户画像更精准,内容调性更稳定,能形成可持续的粉丝粘性。例如,某美食博主坚持通过真实互动积累粉丝,虽初期点赞量不高,但评论中用户反馈的“求教程”“探店地址”等真实需求,最终帮助其实现从内容创作到商业变现的良性循环。

主页刷赞问题的治理,离不开用户与平台的协同发力。平台需持续升级风控模型,通过AI识别异常点赞行为特征(如点赞频率、账号行为轨迹),并建立“数据追溯”机制,对刷赞产业链进行精准打击;用户则需树立“数据洁癖”意识,主动维护主页生态的纯净性——不参与、不纵容、不传播刷赞行为,发现异常及时举报。当每个用户都成为主页数据的“守门人”,刷赞问题便失去了生存的土壤。这不仅是个人利益的保护,更是对“真实互动”这一社交本质的回归:点赞的意义,在于对内容的认可与共鸣,而非冰冷的数字游戏。