在当前网络游戏监管趋严的背景下,防沉迷系统已成为未成年人网络保护的核心屏障。然而,灰色产业链中的“卡盟”平台却宣称能提供“轻松刷过防沉迷网站”的服务,这种看似便捷的捷径是否真的有效?深入分析其运作逻辑与实际效果,不仅能揭示行业乱象,更能为家长与青少年敲响警钟。

卡盟的本质是虚拟商品充值平台的变体,最初以低价游戏点卡、话费充值为主要业务,后逐渐衍生出“代实名认证”“绕过防沉迷”等违规服务。所谓“用卡盟刷过防沉迷网站”,通常指通过卡盟渠道购买他人身份信息,或利用技术手段伪造身份材料,完成平台的实名认证验证。这类操作往往打着“内部渠道”“漏洞破解”的旗号,吸引用户尤其是急于游戏的未成年人付费。但究其根本,这类服务的核心逻辑是利用信息不对称与监管漏洞,而非真正“破解”防沉迷系统的技术壁垒。

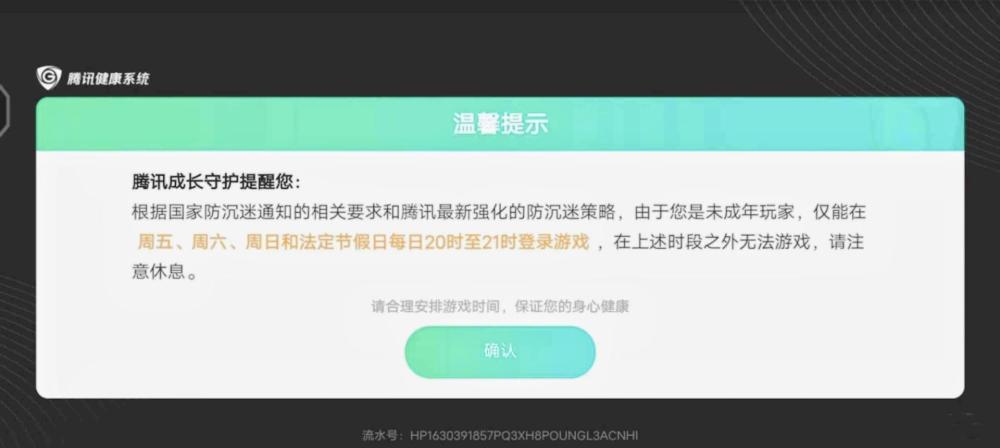

从技术层面看,当前防沉迷系统已实现从“单一验证”到“多重核验”的升级。国家新闻出版署要求所有网络游戏接入“国家新闻出版署网络游戏防沉迷实名认证系统”,该系统不仅对接公安部门身份信息数据库,还引入人脸识别动态核验技术。用户在注册或登录时,需完成“身份信息+人脸”双重验证,系统会通过比对用户实时面部特征与公安库留存照片,判断是否为未成年人。卡盟所谓的“代实名”仅能提供虚假的身份信息,却无法通过人脸识别的动态核验——毕竟,真人无法用他人的身份信息“刷脸”。因此,多数依赖卡盟提供的身份信息进行的注册,最终都会因人脸识别失败而被拦截,所谓“轻松刷过”的说法在技术上站不住脚。

即便个别用户通过伪造照片、使用人脸替换工具等极端方式暂时蒙混过关,也面临着极高的风险与极低的成功率。防沉迷系统的人脸识别模型已针对未成年人面部特征(如骨骼发育、皮肤纹理等)进行优化,且具备活体检测功能,能有效识别照片、视频、面具等非真人操作。卡盟渠道提供的所谓“高成功率教程”,往往是通过批量尝试不同身份信息“碰运气”,其成功率远低于宣传的“90%以上”,更多是利用用户“侥幸心理”的营销话术。更关键的是,一旦系统识别到异常登录或多次验证失败,账号将被临时冻结或永久封禁,用户不仅无法“刷过”,还可能损失已充值的费用。

从法律与平台规则角度看,卡盟的“代实名”服务已明确踩红线。《网络安全法》《个人信息保护法》明确规定,任何组织和个人不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息。卡盟倒卖身份信息的行为,不仅违反平台协议,更涉嫌侵犯公民个人信息罪,用户若通过此类服务完成注册,实际上已沦为违法行为的“帮凶”。此外,主流游戏平台对违规账号的打击力度持续加大,一旦发现使用虚假身份信息,不仅会封禁账号,还可能关联用户设备IP,导致多平台受限。未成年人若尝试此类操作,不仅无法享受游戏乐趣,更可能因法律意识淡薄而陷入不必要的麻烦。

卡盟产业链的生存,本质上是利用部分用户“走捷径”的心理与监管执行中的地域差异。但随着防沉迷系统的全国联网与动态升级,这种灰色空间正被迅速压缩。2023年,国家新闻出版署已要求所有游戏上线“人脸识别动态验证”功能,并对疑似未成年人账号实施“先查验后登录”的强制措施。这意味着,卡盟提供的静态身份信息已失去作用,而动态人脸识别技术则让“代刷”无所遁形。事实上,卡盟平台自身也面临监管压力,多地网信部门已开展专项整治,关停大量违规账号,其服务稳定性与安全性持续下降。

对于家长与青少年而言,与其寻求卡盟等不可靠的“捷径”,不如正视防沉迷设计的初衷。防沉迷系统并非“剥夺游戏权”,而是通过时间限制、消费约束等方式引导未成年人合理使用网络。家长可通过与孩子共同制定游戏计划、培养多元兴趣等方式,帮助孩子建立健康的娱乐习惯;青少年也应认识到,虚拟世界的“捷径”往往伴随着现实世界的风险,唯有遵守规则、合理规划,才能在享受科技便利的同时,避免陷入违法与沉迷的泥潭。

所谓“用卡盟轻松刷过防沉迷网站”的承诺,不过是灰色产业链收割焦虑的谎言。在技术迭代与监管强化的双重作用下,这条所谓的“捷径”不仅愈发狭窄,更暗藏法律、财产与个人信息的多重风险。唯有筑牢家庭引导、平台监管与社会共治的三道防线,才能真正守护青少年的网络天空,让科技发展成果服务于健康成长而非违法乱象。