在降本增效成为企业核心诉求的当下,各类以“省钱”为标签的服务平台层出不穷,小峰卡盟科技便是其中的典型代表。然而,面对其宣称的“帮你省下大笔开支”,用户难免心生疑虑:这究竟是真实的成本优化,还是另一种形式的消费陷阱?要回答这个问题,需深入剖析其商业模式、资源整合能力及实际落地效果,而非停留在表面宣传的“折扣”二字上。

小峰卡盟科技的核心逻辑,本质是通过数字化平台整合上游品牌方与下游用户的供需资源,构建起“B2B2C”的中间桥梁。与传统渠道相比,其优势在于打破了信息壁垒与层级差价——上游品牌方通过平台快速清理库存、扩大用户基数,愿意以低于市场零售价的价格供货;下游用户(无论是企业采购还是个人消费)则无需经过经销商、代理商等多重加价,直接对接源头资源。这种“去中间化”的模式,理论上为节省开支提供了可能,但关键在于平台能否持续稳定地获取优质资源,并将让利有效传递给用户。

对企业用户而言,小峰卡盟科技的价值主要体现在大宗采购与高频服务场景。例如,企业日常办公所需的耗材(打印纸、墨盒等)、员工福利(视频会员、电商卡券)、营销推广(广告投放优惠券)等,通过平台批量采购往往能获得5%-20%不等的折扣。某中型企业负责人曾测算,其年采购额约500万元,通过小峰卡盟科技的集中采购渠道,仅办公用品一项一年即可节省近30万元。这种“量价挂钩”的成本压缩,对利润空间本就被挤压的中小企业而言,无疑具有实际吸引力。

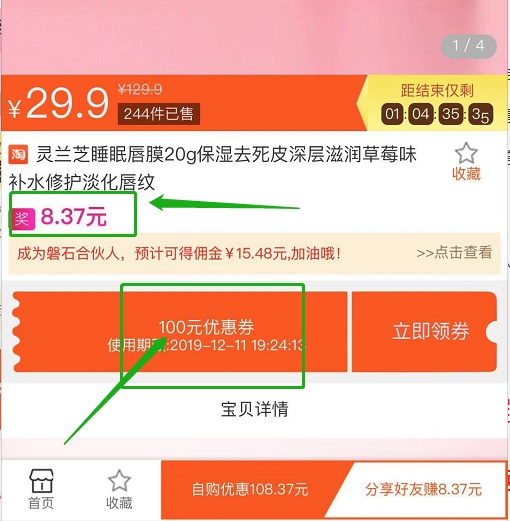

个人用户的节省逻辑则更侧重“碎片化消费的聚合效应”。小峰卡盟科技整合了电商、外卖、出行、知识付费等多领域的折扣券与会员权益,用户无需分别关注各平台的优惠活动,通过一站式获取即可实现“花更少钱办更多事”。例如,某用户每月在电商平台购物使用平台提供的满减券,外卖订单叠加会员红包,视频会员通过平台团购价购买,一年下来累计节省可达数千元。这种“涓滴成河”的节省模式,对价格敏感型消费者具有较强吸引力。

然而,“能省钱”的前提是“省得值”,小峰卡盟科技在实际运营中仍面临多重挑战。首当其冲的是资源质量的稳定性——若上游品牌方为清库存提供临期或滞销产品,用户看似低价购入,实则可能因产品质量问题产生隐性成本。例如,曾有用户反映通过平台购买的“低价办公设备”故障率高,维修成本远超节省的差价。此外,部分平台为吸引用户,过度夸大折扣力度,实则设置“满额门槛”“消费返利需拉新”等隐性规则,最终导致“看似省钱,实则多花”。

更深层的问题在于合规性与透明度。卡盟类平台因涉及大量虚拟商品与折扣券交易,易成为“灰色渠道”的温床——若上游资源来源不明,可能涉及侵权或违规销售,用户权益难以保障。小峰卡盟科技若想真正实现“帮用户省大笔开支”,必须建立严格的供应商准入机制与透明的价格公示体系,确保每一笔让利都建立在合法合规的基础上,而非以牺牲用户信任为代价。

从行业趋势看,小峰卡盟科技这类平台的价值,正从单纯的“比价省钱”向“全链路成本优化”转型。未来的竞争将不再是折扣力度的比拼,而是资源整合能力、服务响应速度与数据驱动效率的综合较量。例如,通过大数据分析用户消费习惯,精准匹配需求与资源,避免用户为“凑折扣”购买非必需品;通过建立供应链溯源体系,保障产品质量,降低用户的决策成本与试错成本。唯有如此,“省大笔开支”才不会是一句空洞的口号,而是可量化、可持续的价值输出。

归根结底,小峰卡盟科技能否帮用户省下大笔开支,答案并非简单的“能”或“不能”,而取决于用户如何理性使用平台,以及平台如何坚守“让利”与“合规”的底线。对企业而言,需将其定位为“成本优化的辅助工具”,而非唯一依赖,结合自身需求选择场景化服务;对个人而言,需警惕“折扣陷阱”,避免因贪图便宜产生非理性消费。唯有平台与用户形成良性互动,“小峰卡盟科技”才能真正成为降本增效的有效路径,而非昙花一现的营销噱头。