399卡盟诈骗陷阱正以“低价充值”“高佣代理”为幌子,悄然渗透虚拟交易市场,不少用户因贪图小利陷入资金被骗、信息泄露的困境。这类骗局依托“卡盟”这一虚拟充值平台载体,通过精心设计的套路收割缺乏警惕的消费者,已成为当前网络诈骗的高发类型。揭开其运作本质,剖析诈骗手法,并建立系统防范机制,是保护个人财产安全的当务之急。

399卡盟的本质,是披着“数字商品交易”外衣的诈骗平台。所谓“卡盟”,通常指声称提供游戏点卡、话费充值、视频会员等虚拟商品批发的平台,以“低价”“一件代发”吸引用户充值成为代理。然而,真正的399卡盟诈骗平台并非为了经营业务,而是以“代理费”“保证金”为名,诱导用户支付399元等小额资金后,通过“系统维护”“审核延迟”等借口拒绝提现,或以“升级代理”为名要求二次充值,最终卷款跑路。这类平台往往利用虚拟商品的“无形性”和“交易即时性”,制造“已充值成功”的假象,实则从未提供真实服务,本质上是一场“空手套白狼”的资金盘骗局。

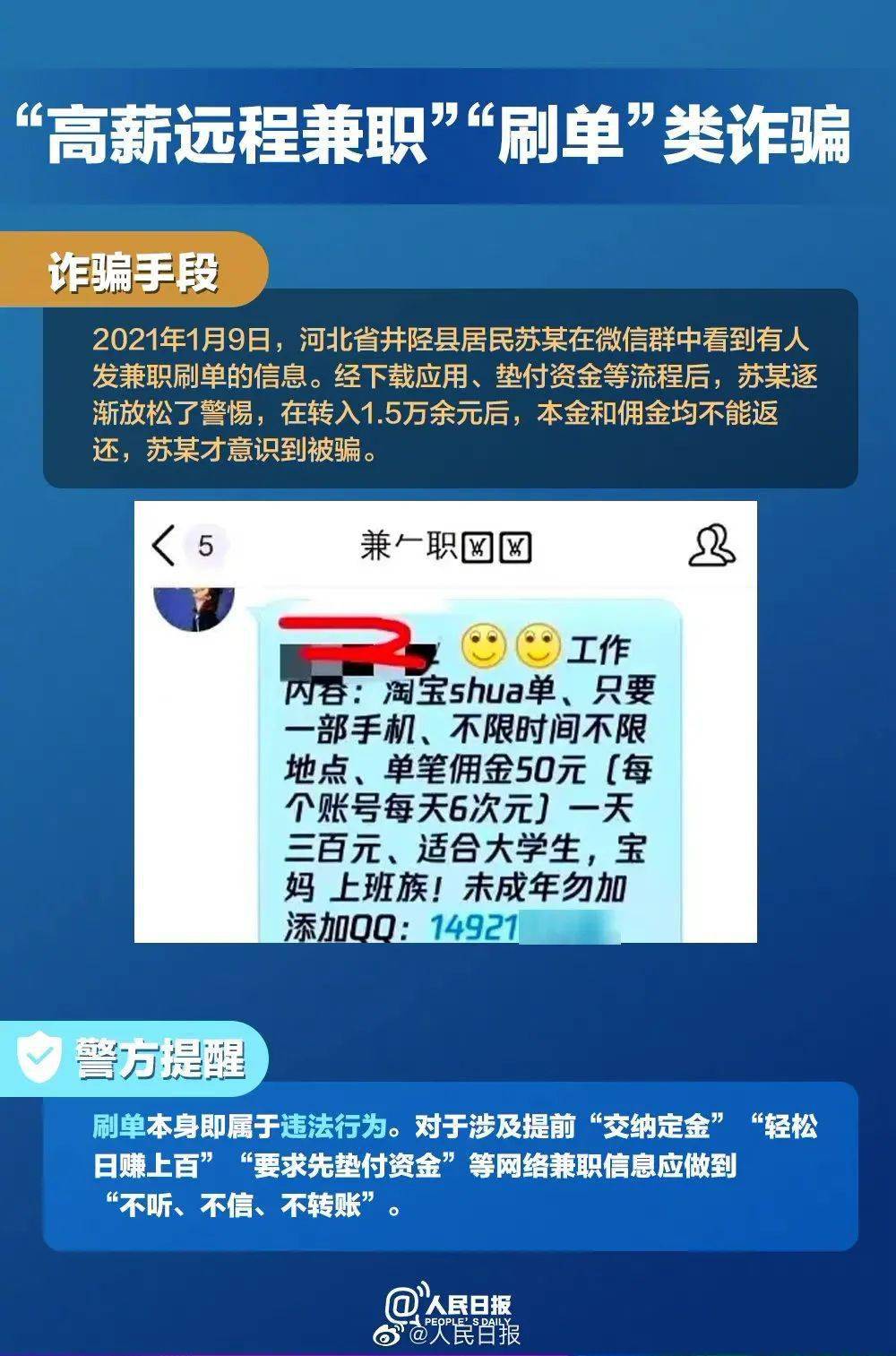

其诈骗手段环环相扣,核心在于“降低戒心”与“制造焦虑”。第一步,通过社交媒体、短视频平台发布“399元代理充值卡,佣金高达80%”“日赚500+”等诱人广告,精准锁定有兼职需求或贪便宜的用户;第二步,以“限时优惠”“名额有限”制造紧迫感,诱导受害者快速支付399元“代理费”;第三步,在受害者尝试提现或进货时,以“账户异常”“需激活更高权限”为由拒绝,并怂恿其继续充值升级,形成“越陷越深”的恶性循环;第四步,当受害者察觉被骗时,平台直接关闭客服、拉黑用户,消失无踪。值得注意的是,这类骗局常与“刷单诈骗”“杀猪盘”结合,先以小额返利获取信任,再引导受害者投入399元等“大额资金”,最终完成收割,隐蔽性极强。

受害者之所以陷入399卡盟诈骗陷阱,根源在于“信息差”与“认知偏差”的叠加。一方面,多数用户对“卡盟”这一新兴模式缺乏了解,误以为其与正规电商平台无异,却不知这类平台无需实体商品、无需仓储物流,仅靠话术就能搭建诈骗框架;另一方面,“399元”这一金额经过精心设计——既低于多数人的“损失阈值”(多数人对千元以下诈骗警惕性较低),又能快速积累诈骗资金(单个平台可骗取数千至上万元),利用了消费者“试错成本低”“万一能赚钱”的侥幸心理。此外,部分受害者因曾通过非正规渠道购买虚拟商品,对“无资质平台”习以为常,进一步降低了风险意识,为诈骗分子提供了可乘之机。

防范399卡盟诈骗陷阱,需从“识别-验证-维权”三步建立防线。首先,识别平台资质是核心:正规虚拟交易平台均具备《增值电信业务经营许可证》,可在工信部官网查询备案信息,而399卡盟诈骗平台往往无任何备案,或使用伪造的“企业资质”截图;其次,验证交易逻辑:要求平台提供“实物商品”或“可追溯的充值记录”,警惕“只收钱不办事”“高返利无成本”的反常模式,尤其对“先交费后返利”的代理模式保持绝对警惕;再次,保留证据及时维权:一旦发现被骗,立即保存聊天记录、转账凭证、平台页面截图,通过“国家反诈中心”APP举报,或向公安机关报案,避免因“金额小”而放弃维权,纵容诈骗分子继续作案。

从更宏观的视角看,399卡盟诈骗的泛滥,折射出虚拟交易领域的监管短板与用户教育的缺失。当前,虚拟商品交易平台准入门槛低,部分平台为追求流量对入驻商户资质审核流于形式,成为诈骗分子的“温床”;同时,消费者对“虚拟交易风险”的认知仍停留在“账号被盗”等传统层面,对“平台型诈骗”的警惕性不足。对此,需推动监管部门建立“虚拟商品交易黑名单”制度,对涉嫌诈骗的平台快速关停并公示;平台方需严格落实“实名认证+资金监管”,对异常交易行为触发预警;媒体与教育机构应加强反诈宣传,重点揭露“卡盟诈骗”“代理骗局”的新手法,让“399元陷阱”无处遁形。

防范399卡盟诈骗,从来不是一句简单的“别上当”,而是需要用户、平台与监管部门共同编织的防护网——用户多一分警惕,平台多一分审核,监管多一分力度,才能让虚拟交易回归“便捷安全”的初心,让诈骗陷阱无处遁形。面对不断翻新的网络骗局,唯有擦亮双眼、守住底线,才能让每一分钱都花得安心,让虚拟世界的便利真正为生活服务。