近年来,一种名为“俄罗斯白号卡盟”的新型网络骗局悄然兴起,不少用户因贪图低价虚拟商品或高收益诱惑,陷入精心设计的陷阱,最终导致财产损失惨重。这类骗局依托“白号卡”的匿名性和跨境特性,通过隐蔽的卡盟平台实施诈骗,其运作模式复杂、隐蔽性强,已成为网络黑灰产业链的重要一环。用户损失不仅体现在直接的资金流失,更可能引发个人信息泄露、二次诈骗等连锁风险,亟需引起社会各界的高度警惕。

所谓“俄罗斯白号卡”,通常指在俄罗斯等地区流通、未严格实名认证或实名的电话卡、银行卡等支付工具。这类卡因监管相对宽松、跨境交易隐蔽,成为不法分子从事非法活动的“温床”。而“卡盟”则是以虚拟商品交易为幌子的网络平台,表面上提供游戏点卡、话费充值、会员服务等,实则利用“白号卡”进行资金结算,逃避监管。当用户被低价吸引进入平台后,诈骗分子会以“需要预付保证金”“系统故障需解冻资金”“交易成功后返还佣金”等理由,诱导用户不断转账,最终失联跑路。某受害者反映,其被“俄罗斯白号卡盟”以“充值500元得1000元游戏点卡”为诱饵,先后投入3万余元,对方却以“账户异常需补缴手续费”为由继续索要,直至平台关闭才意识到受骗。

这类骗局的危害远超普通网络诈骗。首先,用户损失往往呈现“金额大、追回难”的特点。由于交易通过“白号卡”跨境完成,资金流向复杂,公安机关侦查难度极大。据行业观察,超过80%的受害者因无法提供完整交易证据或资金已被快速转移,最终只能自行承担损失。其次,骗局背后隐藏着完整的黑灰产业链条:从“白号卡”的获取、平台搭建到引流诈骗,各环节分工明确,甚至有技术人员提供“防封号”支持,使骗局更具迷惑性。更有甚者,部分受害者因急于追回损失,被诈骗分子以“代理维权”“黑客退款”等名义二次诈骗,陷入“越陷越深”的恶性循环。

为何“俄罗斯白号卡盟”骗局屡禁不止?其核心在于利用了跨境支付监管的漏洞和用户的信息不对称。一方面,俄罗斯等部分国家对电话卡、银行卡的实名制执行不严,“白号卡”获取成本低廉,为诈骗分子提供了匿名工具;另一方面,国内用户对“白号卡”的风险认知不足,多数人仅将其视为“便宜的国际通话卡”,却忽视了其可能被用于非法交易。此外,部分卡盟平台打着“跨境电商”“虚拟商品交易”的幌子,注册地位于海外,国内监管机构难以实时介入,导致平台“打一枪换一个地方”,受害者维权无门。

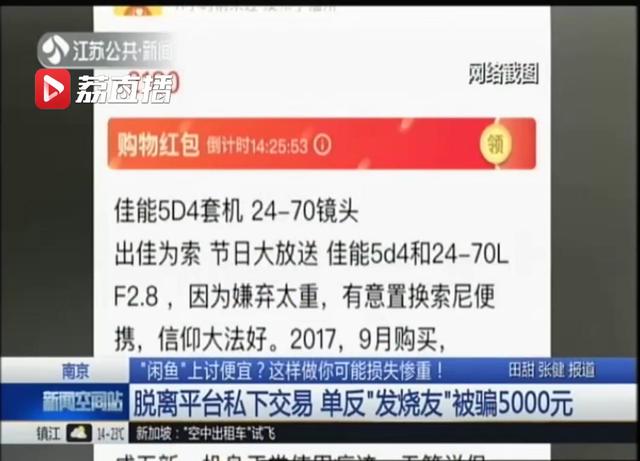

从用户层面看,贪图小利是陷入骗局的主要原因。“俄罗斯白号卡盟”往往以“超低价”“高返利”为诱饵,例如“充值100元得500元话费”“邀请好友返佣50%”等,利用用户“捡便宜”心理诱导其放松警惕。实际上,正规虚拟商品交易平台不会出现如此离谱的折扣,一旦遇到类似情况,基本可判定为骗局。同时,部分用户对“卡盟”的性质存在误解,认为其与普通电商平台无异,却不知这类平台通常缺乏第三方担保机制,交易全凭用户与卖家私下沟通,一旦卖家失联,资金便无法追回。

从行业监管角度看,打击“俄罗斯白号卡盟”骗局需多方合力。首先,应加强对跨境“白号卡”的管控,推动与俄罗斯等国家的合作,完善电话卡、银行卡的实名认证和信息共享机制,从源头上切断诈骗工具的供给。其次,互联网平台需履行主体责任,对涉及“卡盟”“白号卡交易”的关键词进行严格过滤,及时封涉诈网站和社交账号。此外,金融机构应加强对异常交易的监测,对频繁使用境外支付账户、交易金额较小的可疑账户采取限制措施,避免资金被快速转移。

对于普通用户而言,防范“俄罗斯白号卡盟”骗局需做到“三不”:不轻信低价诱惑,不向陌生账户转账,不泄露个人信息。在虚拟商品交易时,应选择正规平台并通过官方渠道操作,切勿点击不明链接或下载非官方APP。若不幸受骗,需立即保存聊天记录、转账凭证等证据,向公安机关报案,同时通过国家反诈中心APP提交线索,避免更多人受害。

“俄罗斯白号卡盟”骗局的出现,警示我们网络空间的治理仍需持续深化。随着跨境支付和虚拟经济的发展,新型诈骗手段不断翻新,唯有提升用户防范意识、加强国际合作、完善监管体系,才能织密网络安全防护网,守护好用户的“钱袋子”。网络空间不是法外之地,任何试图利用技术漏洞和法律空白实施诈骗的行为,终将受到法律的严惩。