在酒类消费市场日益精细化的当下,“选酒”已成为许多消费者的痛点:面对琳琅满目的品牌、风格各异的品类,如何在预算、口味、场景间找到平衡?为此,“小酒卡盟”等以“选酒服务”为核心的平台应运而生,宣称通过专业推荐、资源整合,帮用户精准匹配“心仪好酒”。但小酒卡盟真的能帮你选到心仪好酒吗?这一问题需要从其模式本质、价值边界与现实挑战中寻找答案。

小酒卡盟的核心逻辑,本质是“信息中介+资源整合”的选酒服务模式。它通过聚合酒类品牌、经销商、品鉴师等资源,为消费者提供从需求分析到产品推荐的全流程服务。理论上,这种模式能有效解决普通消费者的“信息差”——多数人缺乏系统的酒类知识,难以分辨不同产区、工艺、年份的差异,而小酒卡盟凭借专业团队,可快速定位用户需求(如“商务宴请用高端酱酒”“日常小聚选高性价比清酒”),并匹配符合场景、预算、口味的产品。例如,部分平台会引入国家级品酒师参与选品,建立包含风味、价格、口碑的数据库,再通过用户画像(如年龄、饮酒习惯、偏好甜度)实现精准推荐。这种“专业筛选+个性化匹配”的机制,确实为选酒小白提供了便利,降低了试错成本。

然而,小酒卡盟能否真正触及“心仪好酒”的核心,取决于其选品逻辑的纯粹性与用户需求的适配度。所谓“心仪好酒”,本质是“个人偏好”与“产品价值”的契合,而这一过程极易受到商业利益的干扰。现实中,部分小酒卡盟的推荐并非完全基于用户需求,而是更倾向于高佣金、高利润的产品。例如,某款酒的市场价仅200元,但因给平台返点比例高达30%,便被列为“首选推荐”,而性价比更高的180元同类酒因返点低被边缘化。这种“利益优先”的选品逻辑,会让“心仪”沦为“被引导消费”——用户以为选到了“好酒”,实则是为平台利润买单。此外,“好酒”的标准本就主观:有人追求浓郁口感,有人偏爱清新淡雅;有人看重品牌溢价,有人认准小众匠心。小酒卡盟的标准化推荐体系,能否覆盖这种“千人千面”的个性化需求?若仅依赖大数据标签,可能忽略用户微妙的心理偏好,导致推荐结果“及格但不惊喜”。

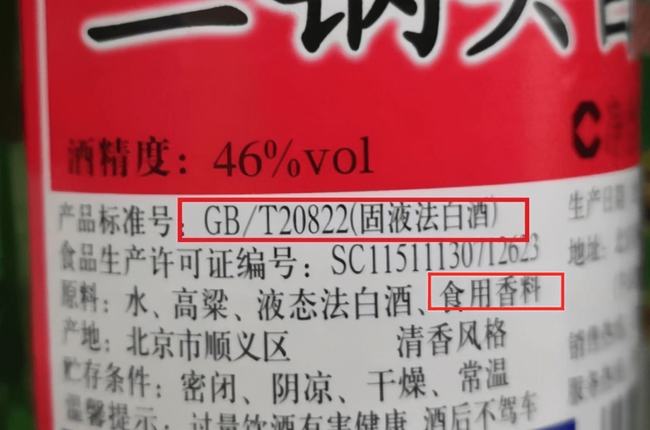

信息不对称与信任危机,是小酒卡盟面临的另一重挑战。尽管平台宣称“专业筛选”,但普通消费者难以验证其推荐的客观性。例如,某款酒被标注“大师监制”“限量珍藏”,实则只是普通贴牌产品;部分平台通过“软文测评”“虚假口碑”营造热销假象,误导消费者决策。这种“信息包装”与“真实价值”的背离,会让用户对“小酒卡盟推荐”产生信任损耗——一旦发现“推荐的好酒”不如宣传中那般惊艳,便可能对整个平台失去信心。更深层的矛盾在于,酒类消费的高度个性化,与标准化服务的天然冲突:品酒师的“专业推荐”或许客观,但未必是用户的“心头好”;平台的“热销榜单”反映大众偏好,却可能埋没小众精品。当“选酒”从个人探索变为平台包办,消费者反而可能失去培养自身品鉴能力的机会,陷入“离开平台就不会选酒”的依赖困境。

尽管存在诸多挑战,小酒卡盟并非没有进化空间。若能回归“以用户为中心”的本质,其价值仍不可替代。一方面,平台需建立透明的选品机制:公开合作产品的返点比例、选品标准、品鉴依据,让推荐过程“可追溯、可验证”;引入第三方权威机构背书,如与酒类协会、知名赛事合作,确保推荐产品的真实品质。另一方面,应从“单向推荐”转向“双向赋能”:不仅提供产品选择,更需普及酒类知识——通过短视频、品鉴课等形式,帮助用户理解不同酒类的风味逻辑,逐步培养自主判断能力。例如,某平台推出“选酒工具包”,用户可输入“场合、预算、口味偏好”,系统生成3-5款候选酒,并附上风味分析、用户评价对比,最终选择权仍交还给用户,这种“辅助决策”模式更符合“选到心仪好酒”的本质。

归根结底,小酒卡盟能否帮你选到心仪好酒,既取决于平台的诚意与专业,也离不开消费者的理性判断。它可以是选路上的“指南针”,但不应成为“替你走路的人”。对平台而言,唯有以“专业立身、诚信为本”,才能在酒类消费升级的浪潮中立足;对消费者而言,学会利用平台资源,同时保持独立思考,在探索中找到真正属于自己的“那一杯酒”,或许才是“选到心仪好酒”的终极答案。