在QQ生态庞大的用户基数与增值服务需求下,所谓的“QQ业务卡盟平台”逐渐成为骗局高发区。这类平台常以“低价代充QQ会员、黄钻、绿钻等业务”为诱饵,通过包装成“官方授权代理”“一级货源渠道”吸引用户,实则构建层层套取资金与个人信息的欺诈陷阱。其核心骗局逻辑在于利用用户对“低价”的追逐与对“代理模式”的误解,将虚假交易包装成“创业机会”或“省钱捷径”,最终导致用户财产损失与账号安全风险。

QQ业务卡盟平台的虚假定位,本质是打着“代理”旗号的黑灰产链条。腾讯官方对QQ增值服务(如会员、钻级、表情包特权等)有明确的价格体系与销售渠道,仅通过QQ钱包、腾讯官网等正规平台开放购买。而卡盟平台声称的“低价代充”,实则是通过盗刷信用卡、利用虚假账户恶意充值、或直接骗取用户预付款等非法手段实现“低价”。这些行为不仅违反腾讯用户协议,更涉嫌违法犯罪,用户参与其中既可能面临充值不到账的资金损失,还可能因涉及黑产资金链导致账号被永久封禁。

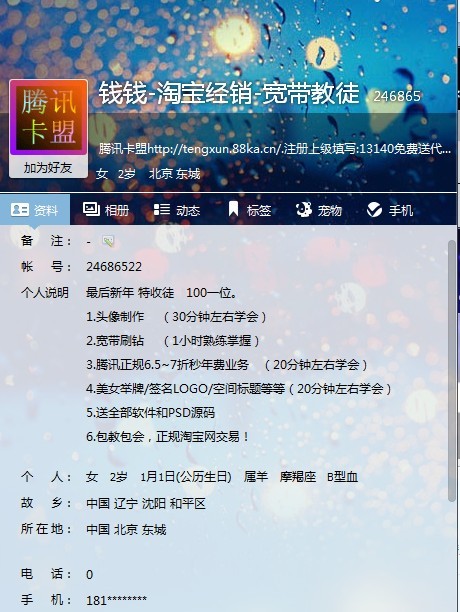

骗局的核心运作模式围绕“低价诱饵-层级代理-虚假售后”展开。首先,平台以“市场最低价”“充值折扣低至3折”等噱头吸引目标用户,尤其是对价格敏感的青少年群体或想通过“代充”赚取差价的个人。当用户尝试小额充值(如1元体验会员)并成功到账后,平台会诱导其进行大额预存或发展“下级代理”——声称“预存100元得120元余额”“发展3个下线可提成30%,构建类似传销的分销体系。然而,一旦用户投入较大资金(如数百至上千元),平台便会以“系统维护”“账户异常需解冻”等理由拖延,最终直接拉黑用户,或以“需继续发展下线才能提现”为由逼迫用户骗取更多人入局。这种模式下,用户既是受害者,也可能在不知不觉中成为骗局的“帮凶”。

受害者的心理陷阱源于对“信息差”与“利益”的双重误判。一方面,多数用户对QQ业务的官方渠道与黑灰产界限缺乏清晰认知,容易被平台伪造的“授权证书”“腾讯合作Logo”迷惑,误以为其具有合法性;另一方面,“低价获利”的心理驱动下,用户往往会忽略风险常识——正规商业逻辑中,长期低于成本价的销售必然不可持续,而卡盟平台承诺的“高折扣+高回报”本身就违背经济规律。更有甚者,部分用户在“代理”话术诱导下,将骗局视为“创业项目”,通过社交平台向亲友推广,最终导致人际关系破裂与更广泛的经济损失。

技术支撑与伪装手段让卡盟骗局更具迷惑性。从技术层面看,这类平台通常租用境外服务器搭建网站,通过频繁更换域名逃避监管;界面设计上高度模仿腾讯官方风格,甚至植入虚假的“客服在线”“实时充值进度”等动态元素,增强可信度。在支付环节,平台会引导用户通过微信、支付宝转账至个人账户,或要求购买“平台虚拟货币”进行结算,以此规避支付机构的资金监控。更隐蔽的是,部分平台会利用木马程序窃取用户QQ账号密码,进而盗用账号中的Q币或绑定支付信息,形成“充值骗局+信息盗取”的双重危害。

防范QQ业务卡盟平台骗局,需从“认知-行为-监管”三维度构建防线。用户层面,必须树立“官方渠道优先”的底线思维:任何QQ增值服务均通过QQ钱包、腾讯官网或官方授权的第三方平台(如部分电商平台的官方旗舰店)购买,拒绝“低价代充”“代理分润”等非正规途径;遇有“预存返利”“发展下线”等模式时,需警惕传销特征,及时向腾讯客服或公安机关举报。行业层面,腾讯需持续加强黑产打击力度,通过技术手段识别并封禁卡盟平台推广链接,同时提升用户教育频次,在QQ客户端、官方社交媒体等渠道明确警示“非官方代充风险”。监管层面,则需建立网信、公安、支付机构的多部门联动机制,对卡盟平台的资金链、技术链进行溯源打击,压缩其生存空间。

警惕QQ业务卡盟平台骗局,本质是警惕“非正规渠道+利益诱惑”的组合陷阱。用户需清醒认识到,任何脱离官方监管的“低价”背后,往往隐藏着不可告人的风险;而所谓“躺赚”的代理模式,实则是利用人性弱点设计的骗局。唯有摒弃“天上掉馅饼”的侥幸心理,坚守正规交易渠道,才能在QQ增值服务的消费中避免落入骗局深渊,守护自身财产安全与网络环境清朗。