微信卡盟聊天记录,作为灰色交易场景下的数字痕迹,正成为支付安全漏洞的“高发地”。这些看似普通的对话文本,实则隐藏着大量支付敏感信息,不法分子通过系统性分析,能从中拼凑出完整的支付攻击链。从账户关联数据到交易行为模式,从风控逻辑漏洞到洗钱通道细节,微信卡盟聊天记录泄露的支付秘密,正构成对数字支付体系的隐性威胁。

账户关联信息的“碎片化拼图”是聊天记录泄露的首要支付秘密。卡盟交易中,用户与卖家常通过微信沟通账号、密码、绑定手机号等关键信息,甚至为证明身份会发送身份证照片、银行卡正反面截图。这些信息在聊天记录中以明文或半加密形式留存,形成“碎片化数据”。例如,某段对话中用户提到“微信绑定的尾号8866卡,收验证码时用小号”,直接关联了特定银行卡与微信账号的绑定关系。不法分子通过收集多段聊天记录,可利用社工库工具将碎片信息整合,实现“账号-身份-银行卡”的三重匹配,进而通过找回密码、开通快捷支付等方式盗取账户资金。更有甚者,聊天记录中透露的用户昵称、头像、常用联系人等信息,能帮助攻击者精准定位目标,实施“定向诈骗”,进一步放大支付风险。

交易模式与习惯的“行为画像”是聊天记录中更隐蔽的支付秘密。卡盟交易涉及虚拟商品、游戏点卡、话费充值等高频小额支付,用户在聊天中会自然流露出交易偏好:如“每天下午3点充100元话费”“喜欢用微信余额支付,银行卡绑的是XX银行”。这些信息看似琐碎,却能勾勒出用户的“支付行为画像”。不法分子利用画像数据,可在用户习惯的交易时段模拟正常操作,降低风控系统的异常识别概率。例如,若聊天记录显示用户习惯在工作日深夜进行大额游戏点卡充值,攻击者便可在该时段通过盗取的账户进行相同操作,利用“时间-金额-场景”的匹配度绕过微信支付的智能风控。此外,交易中的“支付渠道偏好”如“常用微信分期付款”“开通了小额免密支付”等细节,直接指向账户的资金流动路径,为精准盗刷提供“导航图”。

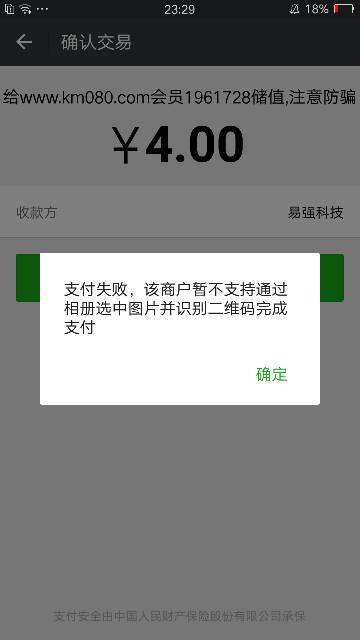

支付工具与风控逻辑的“反侦察手册”在聊天记录中形成高危支付秘密。卡盟作为灰色交易平台,用户与卖家常交流如何规避支付平台的监管。例如,“用虚拟定位切换登录地,避免异地登录触发冻结”“单笔不超过500元,分3笔转”“用新注册的小号收钱,主号只付钱”。这些对话实质是支付风控逻辑的“反向破解指南”。不法分子通过分析大量聊天记录,能总结出微信支付的风控规律:如“小额交易免验证”“异地登录需人脸识别”“频繁转账触发限额”等,并据此设计“低风险攻击路径”。更有甚者,聊天记录中会分享“风控规避工具”,如“修改微信设备信息的apk”“模拟正常消费的话术模板”,这些技术手段与经验交流,使支付攻击从“随机试探”升级为“精准打击”,大幅增加风控系统的识别难度。

虚拟货币与洗钱通道的“资金转移密码”是聊天记录中最高阶的支付秘密。随着虚拟货币在灰色交易中的普及,卡盟聊天记录频繁出现USDT(泰达币)交易信息,如“微信收1万元,转我5000USDT,钱包地址是XXX”“汇率按1:7.2算,手续费你出”。这些对话揭示了支付秘密与洗钱链条的深度绑定:不法分子利用微信支付作为“资金入口”,通过虚拟货币作为“资金中转”,最终实现资金的匿名转移。聊天记录中的钱包地址、兑换比例、交易时间点等信息,构成完整的“洗钱操作手册”。例如,某段记录显示“每月5号用微信收卡盟款,当天换成USDT提币”,这种固定模式的操作,暴露了资金从法币到虚拟货币的转换路径,为监管部门追踪黑产资金提供了线索,但也反衬出支付体系在跨平台资金监控中的薄弱环节。

微信卡盟聊天记录泄露的支付秘密,本质是数字时代“数据隐私-支付安全”矛盾的集中体现。这些秘密的泄露,既源于用户在灰色交易中的风险意识淡薄,也暴露了支付平台在跨场景数据监控中的技术短板,更反映了虚拟货币等新兴支付工具在监管滞后性下的漏洞。守护支付安全,需从用户、平台、监管三端发力:用户需警惕任何涉及支付信息的聊天留存,平台需升级NLP(自然语言处理)技术对异常聊天内容进行风险识别,监管则需将卡盟等灰色场景纳入支付反洗钱监测体系。唯有如此,才能让每一句聊天记录不再成为支付风险的“导火索”,筑牢数字支付的“数据防火墙”。