微信作为国民级社交应用,其账号封禁问题始终是用户关注的焦点。尤其当“卡盟封号”现象频发,许多用户陷入困惑:自己并未明显违规,为何账号突然被封?微信封号背后的逻辑究竟是什么?卡盟这一特殊业态又为何成为封号重灾区?要解开这些疑惑,需从平台规则、业态特性与用户行为的多重维度深入剖析。

微信封号的底层逻辑:规则红线与生态治理的必然选择

微信封号并非随意为之,而是基于平台规则与生态治理需求的系统性措施。根据《微信外部链接内容管理规范》《微信个人账号使用规范》等文件,微信明确禁止外挂、欺诈、色情、侵权、诱导分享等行为。这些规则的制定,本质是为维护超过13亿用户的通信安全与平台秩序。例如,通过第三方软件实现“自动抢红包”“消息群发”等功能,虽看似提升效率,实则破坏了微信的公平性,此类账号被判定为“使用外挂”而封禁,属于平台治理的常规操作。然而,用户对“违规”的认知往往与平台存在偏差:部分用户认为“只要没骗人就没问题”,却忽视了平台对“技术工具滥用”的零容忍态度。这种认知错位,正是封号后用户感到委屈的核心原因之一。

卡封号:灰色地带的“高危标签”与平台的风险规避

卡盟作为虚拟商品交易的灰色业态,其封号问题更具特殊性。卡盟通常以游戏账号充值、虚拟货币交易、软件授权码销售为主,但行业内长期存在“低价售卖非正规授权商品”“为诈骗团伙提供洗钱渠道”“交易纠纷后恶意举报”等乱象。微信支付与社交场景的天然耦合,使卡盟交易极易被卷入风险链:诈骗分子通过卡盟购买虚拟商品洗钱,用户因交易被骗后反向举报,导致整个交易链条的账号被批量封禁。对微信而言,卡盟业态的“高投诉率”“高欺诈关联性”使其成为重点监控对象。平台通过大数据识别“频繁与陌生账户进行小额虚拟交易”“短时间内大量添加好友”等异常行为,会直接判定账号存在“从事违法违规交易”风险,进而采取封号措施。这种“风险前置”的治理逻辑,虽牺牲了部分合规卡盟用户的权益,却是平台在监管压力与生态安全下的无奈选择。

用户疑惑的根源:信息不对称与规则解读的滞后性

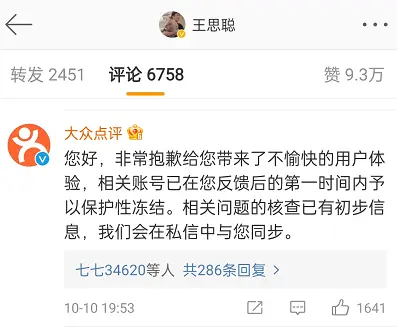

卡盟封号之所以“让人疑惑重重”,核心在于信息不对称。普通用户对微信的算法审核逻辑、风控模型知之甚少,仅凭“我没发违规内容”就认定账号无辜,却忽视了“关联行为违规”的可能性。例如,用户A通过卡盟购买游戏账号,卖家为促成交易,使用“微信机器人”向用户A推送商品链接,这一行为触发微信“使用非官方授权工具”的规则,导致用户A账号被封。此时,用户A并不知晓自己因“接收违规工具发送的信息”而被牵连,自然产生疑惑。此外,微信的封号通知往往仅显示“违反用户协议”,未明确具体违规条款,这种“模糊化处理”虽出于保护用户隐私的考虑,却加剧了用户的误解与不满。

破局之道:用户合规意识与平台规则透明化的双向奔赴

要减少卡盟封号带来的困惑,需用户与平台共同发力。对用户而言,需主动规避“虚拟交易高危场景”:尽量通过微信官方认证的游戏平台进行充值,不轻信卡盟的“低价诱惑”;不点击陌生链接,不使用第三方辅助工具,切断违规行为的关联链条。对平台而言,可优化封号申诉机制:在保护隐私的前提下,向用户推送更具体的违规原因(如“因接收违规机器人信息被封”),并提供“短期限制功能”替代“永久封号”的处罚,给予用户改正空间。同时,监管部门可牵头建立虚拟商品交易白名单制度,引导合规卡盟平台接入官方监管通道,从源头降低业态风险。

微信封号问题,本质是数字时代平台治理与用户权益的平衡艺术。卡盟封号的“重重疑惑”,既折射出灰色业态的生存困境,也提醒我们:在享受便捷社交的同时,用户需敬畏规则,平台需倾听声音。唯有在透明、合规、互信的基础上,才能构建既安全又活力的微信生态。