在快手平台的内容生态中,“人气”几乎等同于创作者的生存命脉——从流量分配到商业变现,从品牌合作到用户信任,每一环都与人气数据紧密挂钩。正因如此,当“快手买赞卡盟”这类服务以“快速提升人气”为噱头涌入市场时,无数创作者陷入了两难:是铤而走险追求短期数据繁荣,还是耐住性子深耕内容真实增长?要回答这个问题,必须穿透“买赞”的表象,看清人气增长的本质逻辑。

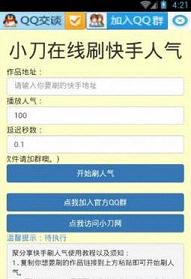

所谓“快手买赞卡盟”,本质是依托灰色产业链的数据服务平台。卡盟作为上游供应商,整合了从“养号”到“刷量”的全链条资源:通过批量注册的虚拟账号模拟真实用户行为,为指定视频提供点赞、评论、粉丝等“数据包装”。这些服务往往以“套餐”形式出售——10个点赞1元,100条评论50元,1000个粉丝200元,价格低廉到让创作者难以拒绝。更隐蔽的是,部分卡盟甚至提供“精准刷量”服务,可按地域、年龄、兴趣标签定向投放数据,试图让虚假互动看起来更“真实”。然而,这种“数据定制”不过是掩耳盗铃:快手算法早已能识别出账号的行为轨迹异常,比如短时间内集中点赞、评论内容高度雷同、粉丝账号无历史互动记录等,这些“人工痕迹”在技术面前无所遁形。

从表面看,买赞卡盟似乎实现了“快速提升人气”的承诺。一个原本只有几十个赞的视频,一夜之间暴涨至万赞;粉丝数从几百飙升到上万,账号主页瞬间变得“光鲜亮丽”。这种数据上的“繁荣”,确实能满足创作者的虚荣心,甚至可能触发平台算法的初步关注——毕竟算法会优先推荐高互动内容。但问题在于,这种“人气”是经不起推敲的虚假繁荣。快手平台的推荐机制早已进化到“行为质量”层面:算法不仅看点赞数,更关注点赞用户的完播率、主页浏览深度、历史互动轨迹;不仅看评论数量,更分析评论内容的原创性、用户停留时长。当大量“僵尸粉”“水军”的点赞停留在“一键完成”层面,没有后续的完播、转发、二次评论,算法很快会识别出数据异常,进而降低推荐权重,甚至将账号列入“流量池黑名单”。此时,创作者会发现,尽管数据光鲜,视频的实际播放量却始终卡在几百,评论区充斥着“nice”“支持”等模板化留言,真实用户反而因“虚假感”望而却步。

更严重的是,买赞卡盟带来的不仅是流量损失,更可能危及账号安全。快手平台近年来持续加大对虚假数据的打击力度,通过AI行为识别、用户举报核实、数据交叉比对等技术手段,已形成“刷量即封号”的高压态势。2023年平台公布的违规处理数据显示,因“购买虚假流量”被封禁的账号同比增长47%,其中不乏万粉甚至十万粉的中腰部创作者。这些创作者往往因小失大:为了一时的数据好看,投入数百上千元购买卡盟服务,最终账号被封,前期所有努力付诸东流。此外,卡盟平台的不可控性也暗藏风险——多数卡盟要求预付款,一旦跑路,创作者不仅损失资金,更可能因交易记录泄露导致账号关联风险。

事实上,“人气”从来不是冰冷的数字叠加,而是内容价值与用户情感共鸣的化学反应。快手作为“老铁经济”的代表平台,其用户更看重“真实”与“信任”。一个拥有1万真实粉丝的账号,哪怕每个视频只有几百个赞,评论区却充满了“老铁们支持一下”“期待下期”的真诚互动,这种人气才能转化为实实在在的商业价值——品牌方愿意合作,用户愿意付费,创作者才能实现可持续增长。反观依赖买赞的账号,看似粉丝上万,实则“空壳”:直播时无人观看,橱窗商品无人问津,接到的推广合作也因数据造假被客户质疑,最终陷入“数据越高,信任越低”的恶性循环。

那么,面对“快手买赞卡盟”的诱惑,创作者该如何抉择?答案其实藏在平台规则和用户需求中:放弃对“虚假人气”的执念,回归内容创作的本质。真正快速提升人气的方法,从来不是花钱买数据,而是用优质内容打动用户。比如,深耕垂直领域,输出解决用户痛点的实用内容;积极与粉丝互动,在评论区建立“老铁式”连接;利用快手的热门话题、合拍、直播等功能,主动拓展流量入口。这些方法看似“慢”,却能让账号在平台生态中建立良性循环:真实互动触发算法推荐,推荐带来更多真实用户,用户积累又反哺内容创作,最终形成“内容-流量-人气-变现”的正向闭环。说到底,买赞卡盟或许能给你一时的“数据幻觉”,但只有真实的内容和真诚的互动,才能让你在快手的长跑中,跑得稳、走得远。