手机刷名片赞卡盟的操作,作为一种数字化时代的互动现象,其靠谱性值得深入剖析。从专业角度看,这涉及到技术便捷性、数据安全与社会信任的多维度博弈。这种操作的本质是通过手机快速扫描名片来为特定卡盟(如粉丝团或商业联盟)点赞或支持,看似高效却暗藏隐患。核心问题在于,它是否能在实际应用中兼顾效率与可靠性,而非沦为表面功夫。首先,我们需要厘清相关概念:卡盟通常指代线上或线下的支持团体,依托粉丝经济或营销策略运作;刷名片则利用手机扫描功能,将实体名片信息转化为数字化点赞行为。这种操作的价值在于提升互动速度,例如粉丝团通过批量扫描名片快速累积支持数据,增强影响力。然而,其可靠性并非理所当然,需结合实际场景与潜在风险评估。

在价值层面,手机刷名片赞卡盟操作展现出显著吸引力。它简化了传统支持流程,用户无需手动输入信息即可一键完成点赞,大幅节省时间成本。例如,商业推广活动中,企业通过扫描客户名片自动触发卡盟支持,能快速提升品牌曝光度。这种便捷性源于智能手机的普及和OCR(光学字符识别)技术的成熟,使名片信息即时转化为数字化行动。关联短语如“手机操作效率”和“卡盟支持力度”自然融入:操作的高效性让卡盟在短时间内聚合人气,尤其在粉丝经济中,明星团队借此快速积累数据,强化社群凝聚力。上下义词如“设备”(手机)和“工具”(名片)也体现于流程优化中。然而,这种价值并非无懈可击,其应用高度依赖技术稳定性,一旦扫描错误或系统故障,可能导致支持数据失真,反而损害卡盟信誉。

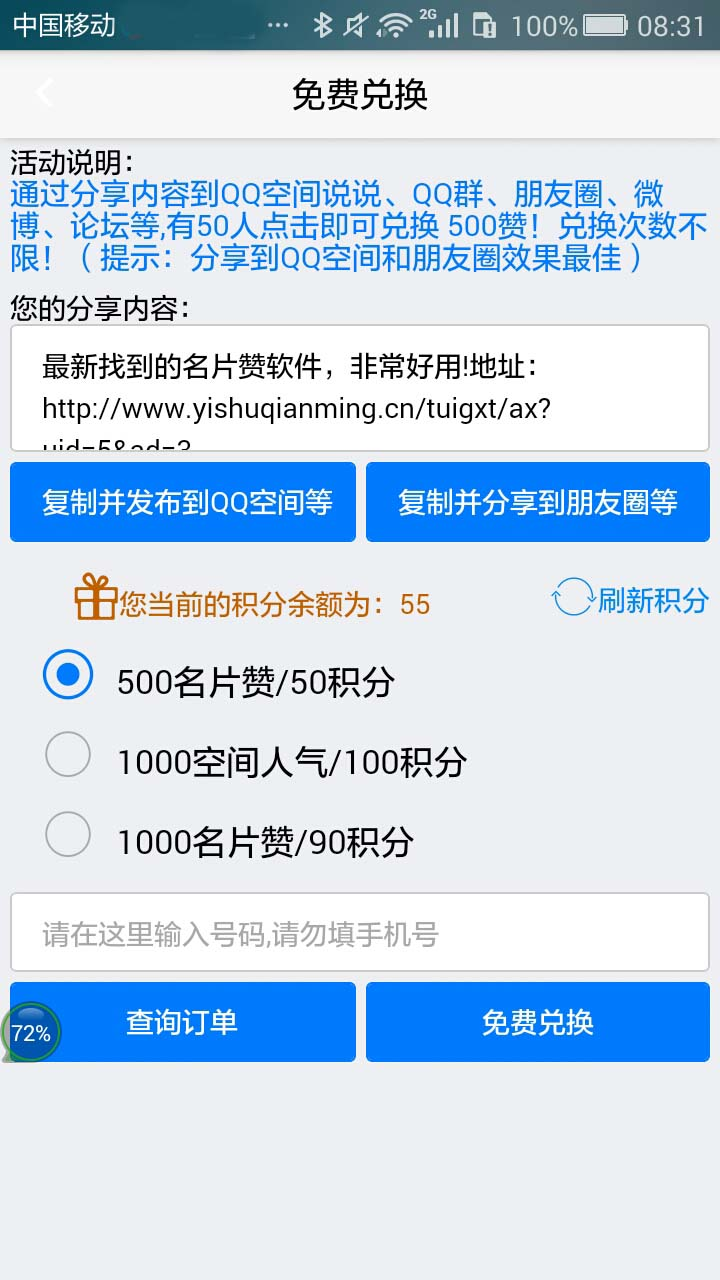

挑战方面,手机刷名片赞卡盟操作的靠谱性面临多重质疑。首要风险是数据隐私与安全问题。扫描名片涉及个人信息收集,如姓名、联系方式等,若卡盟平台缺乏严格的数据保护机制,易引发泄露或滥用。同义词如“可靠”与“安全”在此交织:操作虽便捷,但用户隐私若被不当利用,将严重削弱整体可信度。现实中,某些卡盟为追求短期利益,可能通过虚假扫描制造虚假点赞,这不仅违反诚信原则,还触犯中国法律法规中对数据真实性的要求。例如,商业联盟若刷量造假,可能面临监管处罚,损害行业生态。此外,技术局限性如扫描精度不足,会导致信息误读或重复支持,进一步挑战操作可靠性。这些隐患凸显了“靠谱”并非单纯技术问题,而是需综合考量伦理与法律框架。

实际应用中,手机刷名片赞卡盟操作已渗透多个领域,但其趋势与风险并存。在粉丝团场景中,操作被用于快速动员支持,如演唱会或线上活动,通过扫描门票或名片自动点赞,提升参与感。应用价值体现在“卡盟支持效率”上,但趋势显示,随着用户对隐私意识增强,这种操作正从单纯追求量向注重质转变。例如,部分平台引入验证机制,确保扫描行为真实有效。然而,挑战依然存在:若过度依赖自动化,可能削弱人际互动的真实性。同义词如“操作”与“行为”在此关联:操作虽高效,但若缺乏透明度,易引发信任危机。未来趋势指向技术升级,如AI辅助的智能扫描,可提升准确性,但需警惕数据滥用风险。上下义词如“组织”(卡盟)和“活动”(刷赞)也反映了这种动态平衡。

深度分析后,手机刷名片赞卡盟操作的靠谱性并非绝对,而是取决于规范执行与技术保障。从专业视角看,其核心矛盾在于便捷性与可靠性的权衡。技术上,OCR和移动设备的发展使操作可行,但若卡盟平台忽视数据治理,将放大风险。例如,粉丝经济中,虚假点赞可能导致资源错配,影响长期发展。独特见解在于:这种操作需融入社会信任体系,而非孤立运行。关联短语如“靠谱操作”和“卡盟价值”强调:可靠性需通过透明流程和用户教育实现。实际应用中,建议卡盟采用加密扫描、实名验证等措施,以提升可信度。同时,用户应主动评估平台安全性,避免盲目跟风。这不仅关乎个体利益,更关联数字化社会的整体健康,符合社会主义核心价值观中对诚信与法治的倡导。最终,手机刷名片赞卡盟若能规范运作,可成为高效互动工具,但其靠谱性需持续审视与优化。