在社交流量变现的灰色地带,“扣扣名片赞卡盟”始终带着“快速致富”的诱惑,却也伴随着“靠谱吗”的质疑。这类以QQ空间、名片点赞、好友加粉为核心业务的平台,宣称“低投入高回报”,吸引着渴望副业增收的群体。但剥离“赚大钱”的表象,其运作逻辑、合规性及可持续性,才是真正需要穿透的核心问题。

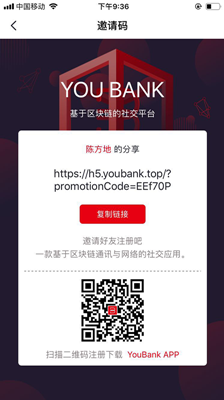

扣扣名片赞卡盟的本质,是社交流量的“倒卖游戏”。所谓“卡盟”,原指游戏点卡销售平台,后演变为各类虚拟服务的分销渠道。而“扣扣名片赞卡盟”的核心业务,正是通过技术手段或人工操作,为用户的QQ空间、名片动态等提供点赞、评论、加好友等服务,本质上是对社交平台真实流量的“伪造”与“转卖”。平台方通常以“代理加盟”模式运营:普通用户缴纳代理费后,可按折扣价购买“赞”“粉”等虚拟服务,再转售给需求方(如微商、主播、电商卖家等),赚取差价。部分平台还设置“拉人头”奖励,鼓励代理发展下级,形成层级分明的分销网络。

这种模式的第一重风险,在于合规性的“灰色边缘”。QQ作为腾讯旗下社交产品,其用户协议明确禁止刷量行为:通过第三方工具或人工方式伪造互动数据,不仅违反平台规则,更可能被认定为“不正当竞争”。2021年,腾讯曾对数千个涉及刷量的QQ账号进行封禁,部分卡盟平台因涉嫌协助用户违规操作,被下架整改。对参与者而言,无论是代理还是终端消费者,都可能面临账号封禁、资金冻结等风险。更值得警惕的是,部分卡盟平台以“高收益”为诱饵,收取代理费后卷款跑路——这类“杀熟”骗局在虚拟服务领域并不少见,最终让底层代理成为“接盘侠”。

“赚大钱”的承诺,更是一场“幸存者偏差”的骗局。卡盟代理的收入来源,主要靠发展下级和转售服务。但现实中,需求端的“赞”“粉”多为虚假流量:企业主购买后发现,这些“僵尸粉”无实际互动价值,甚至可能损害品牌形象;主播刷的赞无法转化为真实观众,直播间热度依旧低迷。而供给端的代理,大部分处于分销链底层,需要不断拉新、维持下级活跃度才能赚取微薄佣金。据行业观察,超过80%的代理月收入不足500元,仅少数顶层代理通过“拉人头”实现短期暴富。这种“金字塔式”分佣模式,本质是后入场者的钱补贴先入场者,与“传销”仅有一步之遥,一旦新增代理乏力,整个体系便会崩塌。

更深层的矛盾,在于社交流量的“价值虚化”。卡盟的兴起,源于部分商家对“流量焦虑”的盲目追逐——他们误以为“点赞数=影响力”“粉丝量=购买力”,却忽视了社交电商的核心是“信任经济”。真实用户的互动、内容的质量、产品的价值,才是长期变现的基石。随着平台算法升级(如QQ空间“动态质量分”机制),虚假流量的权重被不断降低,刷量行为带来的边际效应递减。2023年某MCN机构测试显示,通过卡盟购买的1万个“赞”,带来的自然流量转化不足5%,远低于优质内容带来的20%以上转化。这意味着,依赖卡盟的“流量生意”,本质是饮鸩止渴,越陷越深。

对普通参与者而言,理性比“暴富梦”更重要。若想通过社交流量变现,与其寄望于卡盟的灰色操作,不如深耕内容创作:例如在QQ空间分享垂直领域知识,通过真实互动积累精准粉丝;或利用腾讯生态内的视频号、小程序等正规工具,将流量转化为实际商业价值。这些路径虽慢,却符合平台规则与用户需求,能构建可持续的变现能力。反之,试图通过卡盟“走捷径”,不仅可能面临法律风险,更会消耗时间与精力,错失真正的发展机遇。

归根结底,“扣扣名片赞卡盟靠谱吗?真的能赚大钱吗?”的答案,藏在商业逻辑的本质里:任何脱离真实价值、依赖虚假流量的模式,都难以长久。真正的“靠谱”,是遵守规则、创造价值;真正的“赚大钱”,是深耕细作、长期主义。在社交流量日益规范的今天,与其在灰色地带投机,不如回归商业的本质——用真诚连接用户,用价值赢得市场。