抖音封号卡盟的产业链曝光,将账号安全问题从个体焦虑升级为行业痛点。当“10元买100个抖音号”的灰色交易在暗网流通,当“防封技术”成为卡盟的核心卖点,平台规则与用户权益的博弈已进入深水区。账号安全的本质是规则与技术的双重博弈,而卡盟现象的滋生,恰是数字生态中灰色地带的集中爆发——它不仅挑战着平台治理的底线,更倒逼用户重新审视“账号价值”背后的安全逻辑。

卡盟的运作逻辑,本质上是对平台规则的系统性钻营。这类平台通过批量注册“养号”,利用虚拟身份池规避风控,再以“解封”“代运营”“刷量”等名义向用户提供灰色服务。其核心商业模式建立在“违规-封禁-解封”的循环之上:用户为短期流量购买卡盟服务,账号因违规触发封禁,卡盟再以“技术手段”申诉解封,形成灰色利益链条。更隐蔽的是,部分卡盟甚至与“黑产”勾连,将封禁后的账号二次倒卖,用于诈骗、引流等违法活动,使账号安全风险从“违规使用”升级为“刑事犯罪”。这种“寄生式”生存,让抖音封号问题从单纯的平台管理异化为复杂的社会治理难题。

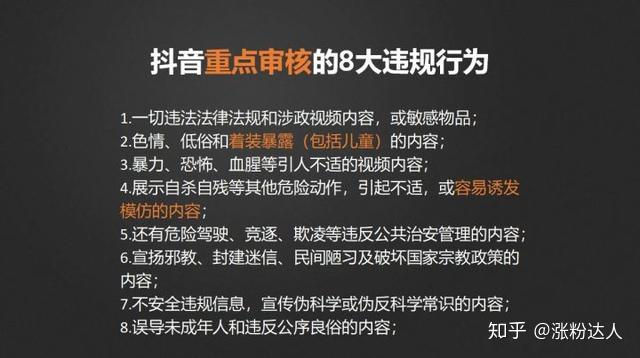

账号安全的威胁早已超越“封号”本身,演变为多维度的风险渗透。对普通用户而言,购买卡盟服务的代价远不止账号失效——当授权第三方操作账号时,支付信息、粉丝关系、私信内容等核心数据可能被非法采集,甚至被勒索“赎号”。对企业账号而言,卡盟提供的“快速起号”服务往往通过刷量、刷粉等虚假数据堆砌,一旦平台稽查,不仅账号会被永久封禁,品牌信誉更将遭受不可逆的打击。更值得警惕的是,卡盟产业链的扩张正在扭曲用户认知:部分创作者将“钻平台空子”视为生存策略,甚至主动学习规避封禁的“技术教程”,这种对规则的漠视,正在摧毁数字内容创作的信任基础。

平台治理的难点,在于卡盟与风控系统的“技术军备竞赛”。抖音虽已部署AI识别模型,通过行为轨迹分析、设备指纹检测等手段拦截异常账号,但卡盟不断迭代对抗手段:使用虚拟手机号接收验证码、通过群控软件模拟真人操作、利用境外服务器隐藏IP……这种“猫鼠游戏”让封禁成本居高不下。更棘手的是,卡盟的运营者往往藏匿于跨境 jurisdiction,平台通过法律途径维权面临取证难、周期长的困境。数据显示,2023年抖音封禁违规账号超2亿个,但卡盟平台的账号交易量仍以每月15%的速度增长——单纯依赖“事后封禁”的被动治理,已难以遏制灰色产业链的蔓延。

用户自护的底层逻辑,在于从“流量投机”回归“内容合规”。许多用户陷入“卡盟陷阱”的根源,是对“快速成功”的盲目追求:在算法流量红利消退的背景下,有人试图通过批量账号、矩阵运营突破规则,最终反被规则反噬。事实上,抖音的安全机制始终向优质内容倾斜——账号的权重评估核心是完播率、互动率、原创度等真实数据,而非账号数量或粉丝规模。创作者应建立“账号即资产”的防护意识:定期修改密码、开启设备锁、避免在公共网络登录敏感账号,这些基础操作远比购买“防封服务”更有效。对企业而言,将资源投入内容创新与用户运营,而非依赖灰色手段,才是规避封号风险的长期主义。

行业生态的重构,需要平台、用户与监管的协同破局。技术上,平台可探索“区块链+数字身份”认证,通过链上存证确保账号归属可追溯;规则上,可建立“违规账号黑市”共享机制,让卡盟的账号资源在跨平台层面失效;监管层面,需明确卡盟交易的违法性质,将“提供虚拟账号注册服务”纳入《反电信网络诈骗法》的规制范围。对普通用户而言,拒绝卡盟服务不仅是保护自身权益,更是对健康内容生态的维护——当灰色需求萎缩,黑色产业链自然失去生存土壤。

抖音封号卡盟的热议终将沉淀为行业共识:账号安全不是平台的单边责任,而是规则意识、技术防护与生态共治的共生体。在数字身份日益重要的今天,每个账号都是连接内容与用户的信任纽带——唯有打破灰色链条的生存土壤,才能让创作者的汗水不被流量黑洞吞噬,让数字空间的信任基石真正稳固。