拼多多助理卡盟的出现,让不少中小卖家看到了“降本增效”的希望,但“这玩意儿真的靠谱吗?”这个问题始终悬在很多人心头。作为深耕电商运营多年的从业者,我们需要跳出“非黑即白”的评判,从服务本质、平台规则、卖家需求三个维度,拆解这个新兴业态的真实价值与潜在风险。

拼多多助理卡盟的核心,本质是围绕“拼多多店铺运营”需求衍生出的资源整合服务平台。这里的“助理”,并非指官方雇佣的客服或运营人员,而是第三方提供的工具、资源、培训等辅助服务的统称;“卡盟”则延续了互联网早期“卡密交易平台”的基因,以“卡密”(优惠券推广卡、流量卡、工具激活码等)为核心载体,连接服务提供者与需求方。简单说,它是拼多多卖家的“资源超市”——你需要的上货工具、数据分析软件、推广优惠券、甚至运营课程,都可能在这里以“卡密”形式打包出售。

那么,它提供的“价值”是否真实存在?对中小卖家而言,答案是肯定的。拼多多平台的特点是“低价走量+算法驱动”,但中小卖家往往面临三大痛点:一是缺乏专业运营团队,手动上货、改价耗时耗力;二是推广成本高,官方推广工具如“多多进宝”需要资金投入,新店难以启动;三是信息差,平台规则、玩法更新快,卖家难以及时跟进。拼多多助理卡盟恰好针对这些痛点提供服务:比如“上货助手卡密”可批量上传商品,省去重复操作;“推广资源卡密”能低价获取官方流量券,降低获客成本;“运营培训课程卡密”则帮助卖家快速掌握最新玩法。这些服务本质上是对“专业能力”和“资源渠道”的拆解与降维,让缺乏资本的卖家也能用较低成本获得运营杠杆。

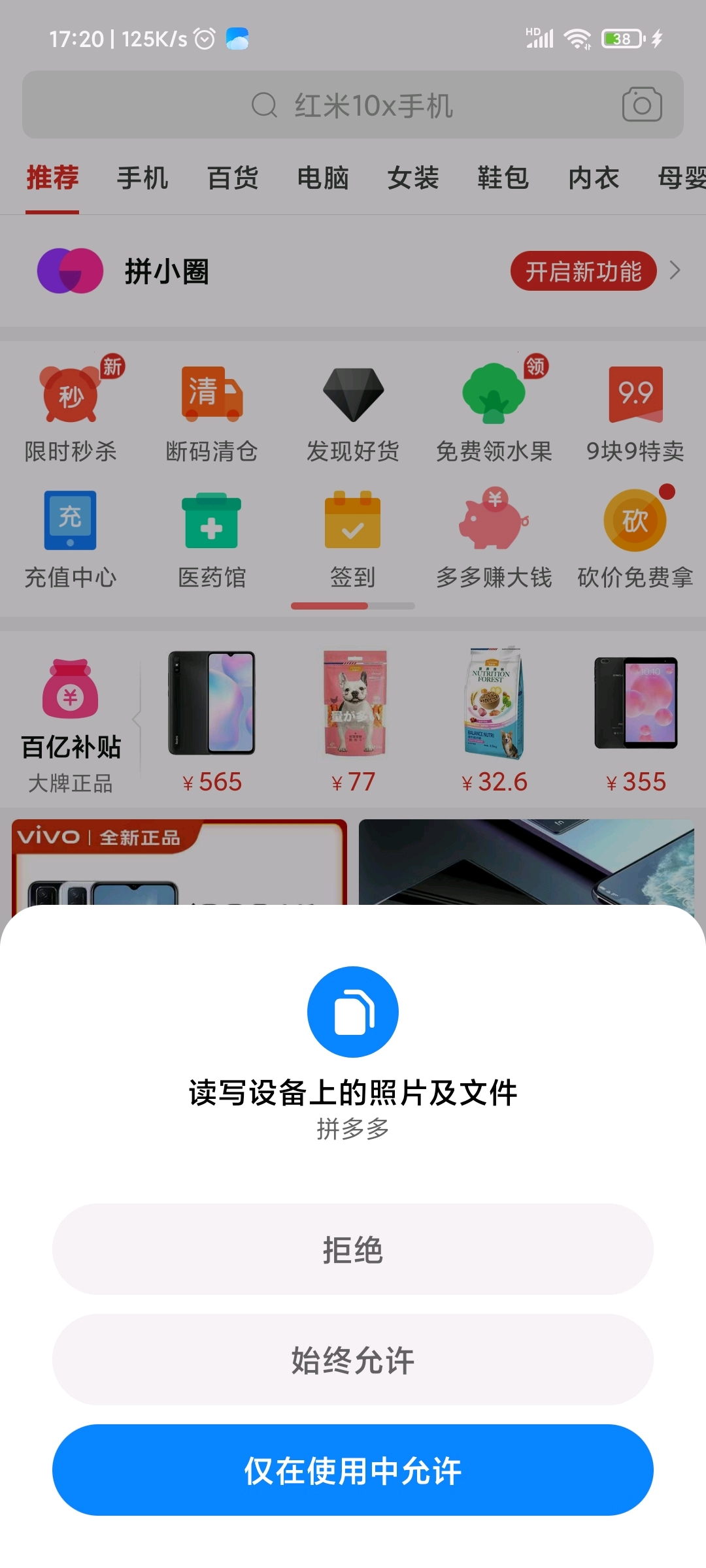

但“价值”的另一面,是“风险”的共生共存。第一个风险点来自“合规性”。拼多多平台明确禁止第三方未经授权的工具接入,尤其涉及店铺数据抓取、批量操作的软件,可能被判定为“滥用软件”,导致店铺降权甚至封禁。一些卡盟售卖的“上货助手”实则为破解版或爬虫工具,看似高效,实则游走在灰色地带——去年就有卖家因使用此类工具,导致商品链接被系统批量下架,损失惨重。第二个风险点是“资源真实性”。卡盟上的推广卡、流量券等资源,来源是否正规?部分卡盟通过非正规渠道获取“测试券”或“过期券”,卖家购买后无法使用,或使用后平台不予核销,不仅浪费资金,还可能因“虚假交易”被处罚。第三个风险点是“服务持续性”。很多卡盟属于“短平快”运营,前期以低价吸引用户,一旦积累足够资金便卷款跑路,卖家购买的“年卡服务”可能用不了几个月就人去楼空,售后维权无门。

更深层的挑战,在于“需求错位”。中小卖家渴望“捷径”,但电商运营的本质是“产品+供应链+用户运营”的综合竞争,而非依赖工具一劳永逸。一些卡盟过度宣传“一键爆单”“自动赚钱”等话术,诱导卖家忽视产品打磨,沉迷于“工具操作”,最终陷入“越努力越无效”的怪圈。去年就有案例:某卖家花费数千元购买卡盟的“全自动运营套餐”,结果系统仅是机械地调整价格、重复上传同款商品,不仅没带来流量,反而因“重复铺货”被平台警告。这说明,脱离了“真实需求”的工具,不过是空中楼阁。

那么,面对拼多多助理卡盟,卖家该如何判断“靠谱与否”?关键有三点:一看服务是否合规,凡是要求提供店铺登录密码、涉及数据抓取的工具,一律远离;二看资源是否可追溯,推广券等资源需确认是否来自官方正规渠道,购买前要求提供“核销保障”;三看服务商是否有长期口碑,优先选择运营时间长、用户评价真实的卡盟,警惕“新成立”“低折扣”的陷阱。更重要的是,卖家需明确:工具是“辅助”而非“替代”,与其追求“万能卡盟”,不如深耕自身能力——比如学习官方免费的“拼多多商家学习中心”课程,参与平台合规的营销活动,这才是更稳妥的“靠谱”之道。

拼多多助理卡盟本身不是“洪水猛兽”,也不是“万能钥匙”,它的靠谱与否,最终取决于卖家能否穿透“捷径”的诱惑,用合规思维和风险意识去筛选真正能辅助运营的资源——毕竟,电商的长期主义,永远建立在规则之上,而非投机取巧。