成长守护平台卡盟作为家长数字育儿的核心工具,其功能深度与操作灵活性直接影响青少年网络保护效果。然而多数家长仅停留在基础权限设置,未能充分发挥卡盟模块的动态管理价值——掌握这些技巧,才能从“被动管控”升级为“主动引导”。

卡盟的底层逻辑是“规则+反馈”的智能闭环,而非简单的权限开关。许多家长困惑于为何设置了时长限制,孩子仍能“钻空子”,根源在于忽视了卡盟的“行为画像”功能。平台会自动记录孩子高频访问的应用类型、时段分布、内容偏好等数据,这些数据才是调整卡盟策略的依据。例如,若数据显示孩子每晚21点后仍频繁切换学习软件与社交平台,说明单纯的“22点断网”规则存在漏洞,需进一步细化“学习时段应用白名单”,而非单纯切断网络。这种基于数据的精细化设置,才能让卡盟从“形式管控”走向“实质干预”。

权限卡的“场景化”分层设置是卡盟使用的高级技巧。传统模式下,家长常设置统一的“每日2小时娱乐时间”,但忽略了孩子在不同场景下的需求差异:周末可能需要更长的视频学习时间,假期则需控制游戏时长,而考前一周应彻底屏蔽娱乐应用。卡盟支持创建“学习日”“假期模式”“考试周”等多种场景模板,每个场景可独立配置权限矩阵——例如“学习日”仅保留教育类应用及通讯权限,“假期模式”开放1小时游戏时间但禁止深夜充值,“考试周”则自动屏蔽所有非学习软件。这种场景化管理既尊重了孩子的合理需求,又避免了“一刀切”引发的逆反心理,让卡盟成为亲子沟通的桥梁而非对立工具。

动态调整策略是卡盟区别于传统家长控制软件的核心优势。部分家长设置完权限后便不再更新,导致规则与孩子成长阶段脱节。实际上,卡盟的“成长算法”会根据孩子年龄自动推荐权限阈值,但家长仍需结合实际情况手动优化。例如,小学生可设置“每学习30分钟奖励10分钟休息时间”,而中学生可引入“时长积分制”——完成作业可获得额外积分,用于兑换周末游戏时长。这种动态激励机制,让孩子从“被管理者”变为“规则参与者”,逐步培养自我管理能力。值得注意的是,卡盟的“临时授权”功能常被忽视:当孩子需要查阅资料而超出当前时段限制时,可通过家长端发起“15分钟临时申请”,家长远程批准后即可使用。这种弹性设计既保障了学习需求,又避免了因规则僵化引发的家庭冲突。

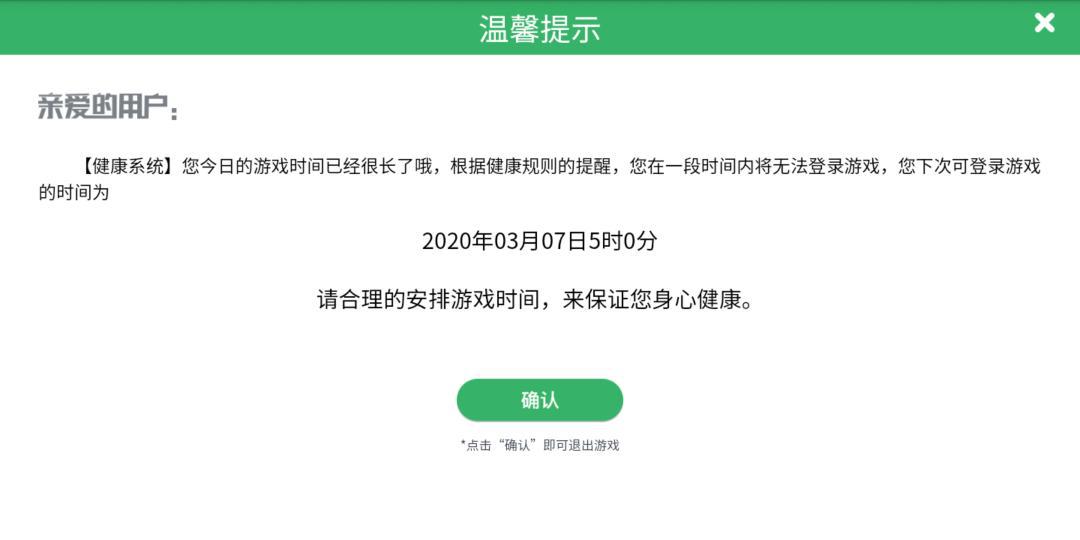

异常行为监测是卡盟的“隐形防护网”。青少年网络沉迷往往从“异常行为”开始:突然增加的夜间使用时长、频繁尝试绕过限制的记录、非理性消费的订单提示等。卡盟的“风险预警”功能会标记这些异常数据,并通过家长端推送提醒。此时需启动“三级干预机制”:一级预警时(如单日使用时长超限30%),可通过平台发送提醒消息;二级预警时(如连续3天尝试修改系统时间),需启用“设备锁定”功能并当面沟通;三级预警时(如出现大额充值),立即冻结支付权限并联系平台客服协助追溯。这种分层干预既避免了过度反应伤害亲子关系,又能及时阻断风险升级,让卡盟成为守护孩子网络安全的“智能哨兵”。

多设备协同是卡盟管理的终极挑战。如今孩子可能同时使用手机、平板、电脑等多终端,若各设备权限设置不统一,就会出现“管了手机漏了平板”的漏洞。卡盟的“跨端同步”功能支持将权限规则统一部署到所有关联设备,但需注意“设备指纹”的绑定——通过平台录入孩子的设备硬件信息(如手机IMEI码、电脑MAC地址),防止其通过卸载重装软件绕过限制。此外,家庭共享场景下的“权限分级”也至关重要:父母可设置“管理员账户”拥有全部权限,祖辈等照顾者可设置为“观察员账户”仅查看使用数据,避免因多人管理导致规则混乱。这种多设备、多角色的协同管理,才能构建全方位的数字保护屏障。

成长守护平台卡盟的终极价值,不在于“控制”而在于“赋能”。当家长掌握上述技巧,卡盟便不再是冰冷的管控工具,而是帮助孩子建立健康网络习惯的“数字教练”。通过数据驱动的精准设置、场景化的弹性管理、动态化的正向激励,孩子能在规则中学会自律,在引导中培养责任——这正是数字时代育儿的核心命题。卡盟的每一次优化,都是家长从“技术使用者”到“教育引导者”的蜕变,最终实现守护与成长的统一。