在数字化金融浪潮中,创信卡盟等平台以其便捷服务吸引了大量用户,但警惕创信卡盟陷阱已成为刻不容缓的议题。用户被骗经历警示我们,这些陷阱不仅造成经济损失,更侵蚀信任体系,亟需深入剖析其本质与应对之道。创信卡盟,作为信用卡推广或金融服务的聚合平台,本意是简化用户操作,却常被不法分子利用,伪装成高收益机会,实则隐藏欺诈风险。从行业观察来看,这类陷阱的核心在于利用用户对金融便利的渴望,设计虚假承诺或隐藏条款,诱导用户步入圈套。用户被骗经历警示的价值,在于它不仅是个人悲剧的缩影,更是集体防御的基石,通过真实案例唤醒风险意识,推动安全文化的普及。

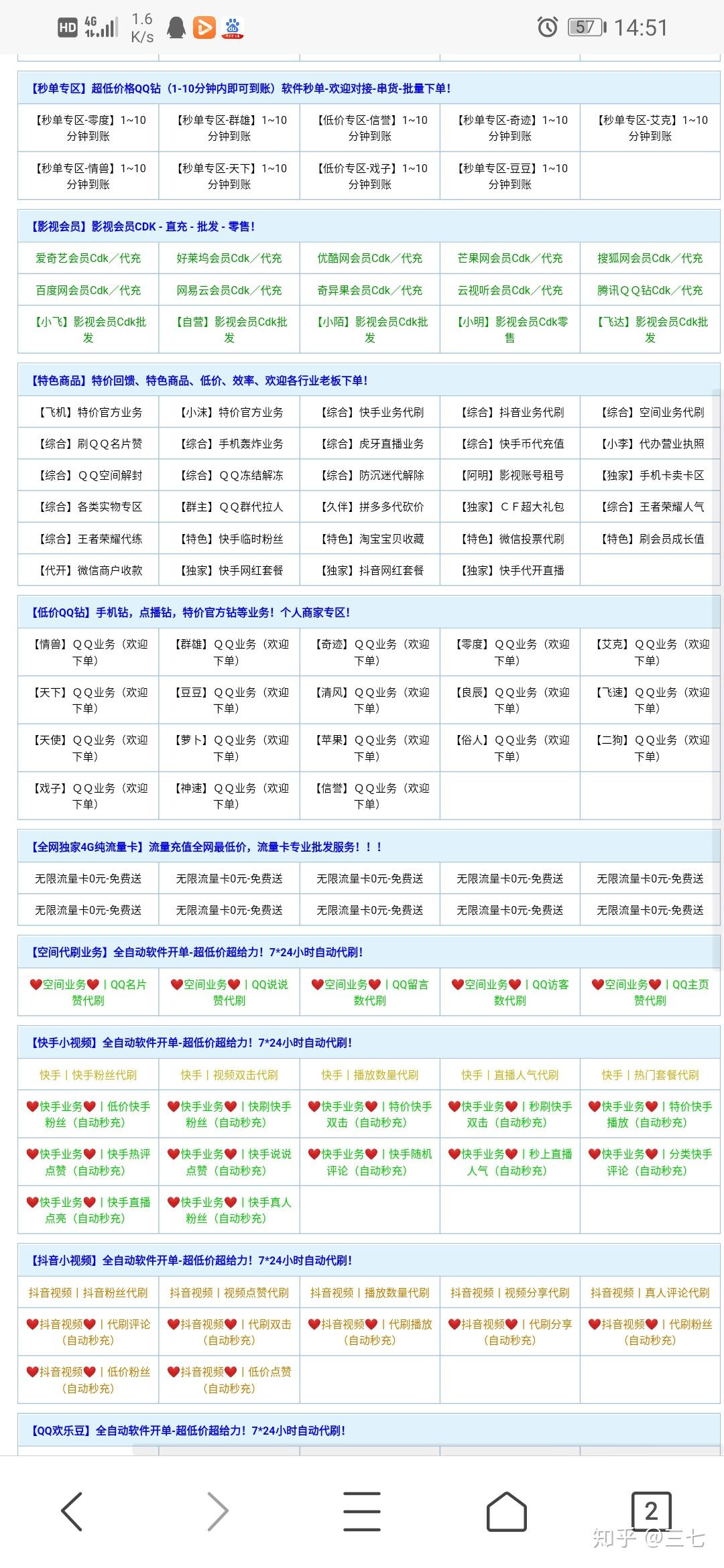

创信卡盟陷阱的概念植根于金融服务的复杂性。这些平台通常以“低门槛、高回报”为诱饵,吸引寻求快速收益的用户。然而,陷阱的本质在于信息不对称:用户往往被表面的便利性蒙蔽,忽视了背后的风险机制。例如,一些创信卡盟会宣称提供独家信用卡优惠或投资渠道,实则通过钓鱼网站或虚假APP窃取用户信息,或收取高额手续费后消失。这种欺诈模式并非孤立事件,而是网络金融诈骗的变种,其上下义词如“网络陷阱”或“金融骗局”揭示了更广泛的行业挑战。用户被骗经历警示我们,陷阱的演变趋势日益隐蔽——从早期的简单诈骗,升级为利用AI技术伪造平台界面,甚至模仿正规机构,使得识别难度倍增。这种趋势要求用户不仅依赖直觉,更需掌握基础金融知识,以避免落入圈套。

用户被骗经历的分析揭示了陷阱的常见模式与深层原因。许多受害者报告,他们被创信卡盟的“限时优惠”或“独家福利”所吸引,在未验证平台资质的情况下,便输入敏感信息或转账。例如,一名用户分享,他通过社交媒体广告接触到一个创信卡盟,承诺信用卡申请免年费并返现,结果在支付“保证金”后,平台突然关闭,资金无法追回。这类经历警示我们,陷阱往往利用心理弱点:用户对高收益的贪婪、对便捷性的信任,以及对风险的低估。挑战在于,这些欺诈手段常伪装成合法服务,用户缺乏有效工具进行甄别。同时,监管滞后加剧了问题——平台可能注册在境外,逃避法律追责,使得用户维权困难。用户被骗经历警示的核心价值,在于它提供了实战教训:通过分享细节,用户能学习识别红旗信号,如要求预付费用、缺乏透明联系方式等,从而提前规避风险。

警惕创信卡盟陷阱的价值远超个人防护,它关乎整个金融生态的健康。用户被骗经历警示不仅提升个体警觉性,还促进平台自律和监管完善。当受害者公开经历时,它形成社会压力,迫使创信卡盟等平台加强风控措施,如引入第三方审计或用户验证机制。从应用角度看,这种警示可转化为实用工具:用户能通过案例学习,制定安全策略,如使用官方渠道验证平台信息、启用双重认证支付等。挑战在于,如何将警示转化为持久行动——许多用户在初期警惕后,容易因时间推移而松懈。趋势显示,随着技术发展,陷阱将更智能化,例如利用大数据精准定位易感人群。因此,用户被骗经历警示的深度价值在于构建预防文化:它不是一次性的提醒,而是持续的教育过程,帮助用户从被动受害转向主动防御。

应对创信卡盟陷阱的建议需结合现实洞察与前瞻性思考。用户应优先验证平台资质,通过官方机构如银保监会查询备案信息,避免轻信广告宣传。同时,采用安全支付方式,如使用信用卡而非直接转账,以降低损失风险。用户被骗经历警示我们,及时报告诈骗至关重要——这不仅有助于个人追偿,还能为执法机构提供数据,打击犯罪网络。从行业趋势看,未来需强化跨部门协作,如金融监管与网络安全部门联动,建立预警系统。此外,平台应承担更多责任,如公开透明条款、设立用户反馈渠道。最终,警惕创信卡盟陷阱的实践,要求用户、平台和监管形成合力:用户提升素养,平台优化服务,监管完善法规,共同筑牢安全防线。唯有如此,我们才能将用户被骗经历警示转化为积极变革,守护数字金融的诚信根基。