谷歌邮箱卡盟自动发卡,真的那么神奇吗?在虚拟商品交易日益频繁的当下,这一系统被部分商家捧为“效率神器”,声称能实现24小时无人值守、秒级发卡、零人工成本。但剥离营销话术,从技术本质、应用场景和行业合规的多维视角拆解,其所谓的“神奇”背后,实则藏着技术适配的局限、用户体验的隐患与合规边界的不确定性。

技术实现:自动化流程的“表面高效”

谷歌邮箱卡盟自动发卡的核心逻辑,是通过API接口将卡盟平台与谷歌邮箱系统打通,形成“用户下单-平台触发-邮件自动发送”的闭环流程。理论上,这一机制确实能大幅缩短发卡时间:传统人工发卡需客服手动核对订单、复制兑换码、发送邮件,平均耗时5-10分钟/单;而自动发卡可在订单支付成功的瞬间触发邮件发送,将时间压缩至秒级。谷歌邮箱的全球覆盖与稳定API服务,也为这一流程提供了基础支撑——其高达99.9%的邮件发送成功率,让商家无需担心服务器宕机或发送延迟。

然而,这种“高效”建立在理想的技术环境之上。现实中,谷歌邮箱对商业邮件的发送频率有严格限制,单账户单小时发送量不得超过100封,超出阈值会被临时限制甚至永久封号。卡盟平台若未做分布式邮箱池部署,一旦订单量激增,触发风控机制的概率将大幅上升,导致发卡中断。此外,不同邮箱服务商的垃圾邮件过滤规则差异显著:谷歌邮箱对“批量发送”“含敏感词”(如“免费”“兑换码”)的邮件拦截率高达30%,这意味着部分用户可能收不到发卡邮件,反而引发客诉。

用户体验:“自动化”背后的“隐形摩擦”

自动发卡系统宣称的“用户体验优化”,实则经不起推敲。商家常忽略一个关键点:用户对“发卡”的核心需求是“确定性”,而非“速度”。邮件发送的不可控性,恰恰破坏了这种确定性。例如,用户支付后未收到邮件,需自行联系客服查询;客服若无法实时同步系统日志,只能引导用户检查垃圾邮件箱,这一过程中用户可能因等待而流失。

更值得警惕的是,自动发卡系统往往简化了用户验证流程。部分平台为追求“秒到账”,跳过了邮箱有效性校验,导致无效邮箱(如临时邮箱、拼写错误邮箱)也能接收订单。这不仅造成虚拟商品浪费,还可能被恶意用户利用——通过批量注册临时邮箱骗取兑换码,给商家带来经济损失。

合规风险:灰色地带的“合规悖论”

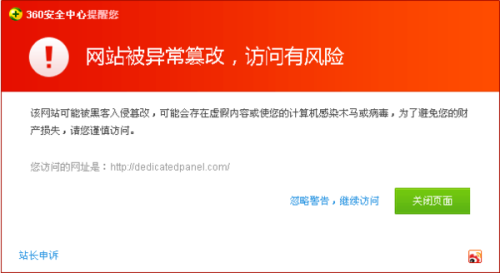

虚拟商品交易领域长期游走在合规边缘,而谷歌邮箱卡盟自动发卡的存在,进一步放大了这一风险。从谷歌邮箱的使用规范看,其明确禁止“未经用户许可的商业邮件发送”。卡盟平台若通过批量注册谷歌邮箱账号实现自动发卡,本质上已违反服务条款;一旦被谷歌检测到,不仅邮箱账号被封,还可能面临法律诉讼。

从行业监管角度看,自动发卡系统的匿名性为灰色交易提供了温床。部分不法商家利用其“无人值守”特性,销售违规虚拟商品(如游戏外挂、影视会员),而平台方因缺乏人工审核环节,难以追溯交易源头。近年来,多地监管部门已通报多起“卡盟平台洗钱”案例,其中自动发卡系统因交易链条隐蔽,成为资金转移的关键工具。这种“技术中立”的表象下,实则隐藏着助长违法违规行为的隐患。

行业趋势:从“自动发卡”到“智能合规发卡”

尽管存在诸多局限,谷歌邮箱卡盟自动发卡并非没有价值——其核心在于“自动化”对人力成本的优化。真正的问题在于,行业需跳出“技术万能论”的误区,向“智能合规发卡”转型。例如,头部平台已开始探索“区块链+自动发卡”模式:通过将兑换码上链,实现唯一性标识与不可篡改记录,既防止盗刷,又为监管提供数据溯源;同时接入正规支付通道与用户实名认证,确保交易可追溯。

对商家而言,选择自动发卡系统时需建立“效率-风险-合规”的平衡框架:优先支持分布式邮箱池部署、具备风控预警功能的平台,并主动向用户披露邮件发送规则(如“发卡邮件可能被误判为垃圾邮件”),降低沟通成本。

谷歌邮箱卡盟自动发卡并非“神奇”的效率革命,而是一把双刃剑——它在简化流程的同时,也放大了技术、体验与合规的矛盾。真正的“神奇”,不在于能否实现无人发卡,而在于能否在合规框架下,通过技术创新让虚拟商品交易更高效、更透明、更可信。唯有回归商业本质,才能避免陷入“技术噱头”的陷阱,在数字化浪潮中实现可持续增长。