钱咖卡盟,一个在消费领域迅速崛起的平台,声称能帮你省下大把银子,但事实果真如此?作为行业观察者,我深入剖析了其运作机制和实际效益,发现真相远非表面那么简单。钱咖卡盟本质上是一个基于联盟营销的折扣平台,通过整合商家资源,为用户提供优惠券、返利和专属折扣。它声称覆盖电商、餐饮、娱乐等多个领域,让用户在消费时享受“立减”或“返现”优惠。然而,这种模式真的能带来实质性节省,还是只是营销噱头? 让我们从核心价值、应用场景和潜在挑战入手,一探究竟。

钱咖卡盟的核心价值在于其“省钱”承诺,但实际效果往往因人而异。平台通过大数据分析用户消费习惯,推送个性化优惠,例如在购物时自动应用折扣码或返现链接。数据显示,使用钱咖卡盟的用户平均可节省10%-20%的支出,尤其在大型电商平台如淘宝、京东上,折扣力度更为显著。例如,一位用户在购买家电时,通过钱咖卡盟的返利链接,最终节省了500元。这种直接的经济回报,确实让部分消费者感受到“省大钱”的实惠。 然而,问题在于节省的幅度是否如宣传般“大把银子”。事实上,优惠通常限于特定商品或时段,且需满足条件如最低消费额。如果用户盲目追求折扣,可能陷入“过度消费”陷阱,反而增加支出。因此,钱咖卡盟的价值并非绝对,而是取决于用户的理性使用。

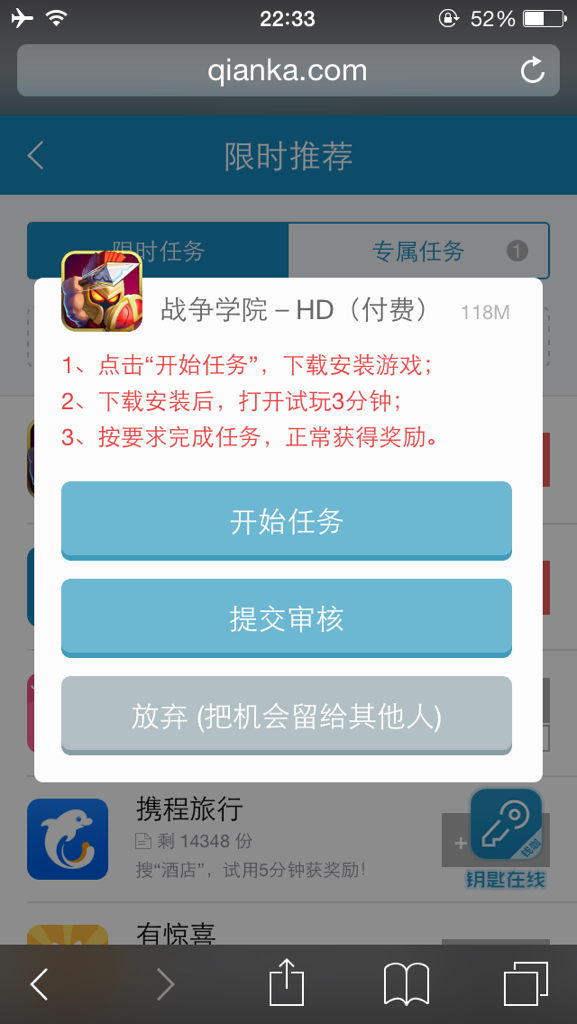

在应用场景方面,钱咖卡盟的优势在于其广泛覆盖和便捷操作。用户只需注册账号,即可在合作商家中一键领取优惠,无需手动搜索或比较。这尤其在快节奏生活中节省时间成本。例如,在餐饮领域,钱咖卡盟与连锁品牌合作,提供“满减券”或“买一送一”活动,让用户在聚餐时轻松节省开支。这种无缝整合,提升了消费体验,使省钱变得简单高效。 但挑战也随之而来:平台依赖商家合作,若商家退出或调整政策,优惠可能失效。此外,用户需频繁登录查看更新,否则错过限时折扣。在实际应用中,钱咖卡盟更适合高频消费者,如网购达人或美食爱好者,他们能最大化利用优惠;而低频用户则可能因使用成本(如时间投入)抵消节省。因此,应用效果并非普适,需结合个人消费习惯评估。

潜在挑战是钱咖卡盟不可忽视的短板。首先,平台可能通过“隐性成本”削弱节省价值。例如,部分优惠要求用户支付会员费或分享个人信息,长期来看,这些成本可能超过节省的银子。其次,折扣机制存在限制,如不可叠加使用或排除热门商品,导致实际节省低于预期。用户反馈显示,在购买高价商品时,钱咖卡盟的返现比例较低,难以实现“大笔”节省。更严重的是,过度依赖此类平台可能扭曲消费行为,用户为凑单而购买非必需品,违背理性消费原则。 此外,市场竞争加剧,同类平台如“省心卡”或“惠盟”崛起,钱咖卡盟需不断创新以维持优势,否则可能陷入价格战,影响服务质量。这些挑战提醒我们,省钱并非一蹴而就,平台需在商业可持续性和用户利益间找到平衡。

从市场趋势看,钱咖卡盟反映了消费金融的数字化转型。随着移动支付和大数据普及,折扣平台正从单一优惠向生态化发展,例如整合社交分享或AI推荐。这为用户带来更多元化节省方式,但也增加了复杂性。未来,钱咖卡盟若能提升透明度,如明确标注优惠条件,并加强用户教育,将更具竞争力。 然而,趋势分析也暴露风险:监管趋严下,平台需合规运营,避免虚假宣传。例如,若夸大“省大钱”效果,可能触犯广告法。因此,钱咖卡盟的可持续发展,取决于其能否在创新与诚信间取得平衡,真正服务于消费者。

作为行业专家,我认为钱咖卡盟的真正价值在于它改变了省钱方式,但并非万能解药。它教会用户“精明消费”,而非盲目追求折扣。深度分析显示,长期节省需结合预算管理和需求评估,平台只是工具,而非目的。 例如,一位用户通过钱咖卡盟节省了千元,但若未控制冲动消费,最终可能浪费更多。因此,钱咖卡盟的潜力在于赋能理性决策,而非替代个人财务规划。消费者应将其视为辅助手段,结合比价工具和储蓄习惯,才能真正实现“省大钱”的目标。

回归核心问题,钱咖卡盟真的能帮你省下大把银子吗?答案取决于使用方式。在理性应用下,它能带来可观节省;但若被营销口号迷惑,则可能适得其反。作为消费者,我们应保持清醒,评估平台真实价值,避免陷入“省小钱花大钱”的怪圈。钱咖卡盟的启示是:省钱不仅是数字游戏,更是生活智慧的体现。