在当前游戏行业持续扩张的背景下,游戏玩家面临着日益严峻的成本压力——从热门手游的皮肤、道具到端游的月卡、DLC,虚拟商品的定价往往让玩家直呼“玩不起”。正是在这种需求下,以“顺奇卡盟”为代表的游戏折扣平台应运而生,打着“轻松省钱”的旗号吸引大量玩家。但一个关键问题随之浮现:顺奇卡盟,真的能帮游戏玩家轻松省钱吗?要回答这个问题,需深入剖析其运作逻辑、实际价值与潜在风险,而非停留在表面的“低价”诱惑。

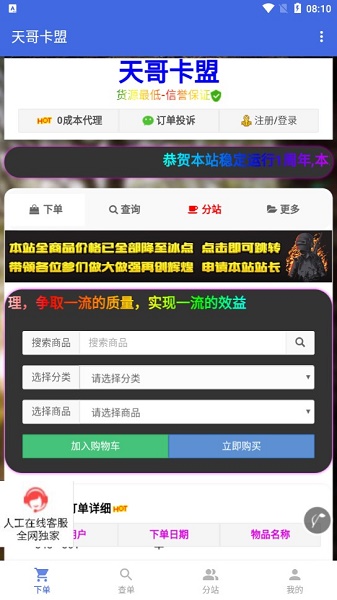

事实上,顺奇卡盟的核心价值在于通过压缩中间环节、整合上游资源,为玩家提供低于官方定价的虚拟商品。这类平台通常与游戏道具的批发商、渠道商甚至部分官方合作商建立合作,通过批量采购获得更低拿货价,再以折扣价转售给玩家。例如,某款热门手游的限定皮肤官方售价648元,在顺奇卡盟可能仅需400-500元就能购得,价差直接体现在玩家的消费成本上。这种模式本质上重构了游戏虚拟商品的流通链路:传统模式下,玩家从官方或二级代理处购买,价格经过多层加码;而顺奇卡盟跳过部分中间环节,让利消费者。对于高频消费的玩家而言,长期累积的节省金额相当可观——尤其是那些需要持续充值购买体力、道具的MOBA或MMORPG玩家,折扣带来的成本优化效果更为显著。

然而,“轻松省钱”的承诺背后,隐藏着不容忽视的挑战与风险。首当其冲的是平台资质与商品来源的合规性。部分卡盟平台为追求低价,可能从非正规渠道获取游戏商品,如通过“黑卡”盗刷、批量注册小号领取福利等手段,这些商品一旦被游戏官方识别,轻则道具被回收,重则导致玩家账号封禁。曾有玩家在顺奇卡盟购买所谓“内部折扣皮肤”,结果使用一周后账号被冻结,客服却以“渠道问题”推诿,最终投诉无门。这种“省钱”变“费钱”的案例,暴露了部分卡盟平台在供应链管理上的漏洞。

其次,优惠的“真实性”需要玩家擦亮眼睛。一些平台利用“先提价再打折”的心理战术,将原价虚标后再给出折扣,看似优惠力度大,实际价格与市场均价相差无几。例如某卡盟将原价100元的游戏卡标价200元,再打五折宣传,最终售价仍为100元,与正常渠道无异。此外,部分平台的“限时秒杀”“会员专享价”等活动存在隐藏门槛,如要求充值一定金额才能参与,或会员等级需持续消费才能维持,这些附加成本往往被玩家忽视,导致“省钱”效果大打折扣。

再者,虚拟商品交易的售后保障也是一大痛点。与实物商品不同,游戏道具、账号等虚拟物品一旦售出,退换货难度极大。部分卡盟平台在交易完成后便对售后问题敷衍了事,玩家遇到卡密失效、道具未到账等情况时,往往陷入维权困境。相比之下,游戏官方渠道的充值虽然价格较高,但至少有完善的客服体系和交易保障,这种“安全性溢价”也是玩家在选择时需要权衡的因素。

那么,游戏玩家应如何理性看待顺奇卡盟这类平台?答案并非简单的“能用”或“不能用”,而在于“如何正确用”。对于追求性价比的玩家而言,顺奇卡盟确实能成为省钱工具,但前提是做好三重验证:一是验证平台资质,选择有正规备案、用户评价稳定的平台,优先支持提供“交易担保”服务的商家;二是验证商品来源,避开明显低于市场均价的“骨折价”,警惕来源不明的“内部渠道”;三是验证售后条款,确认是否有明确的退换货政策和客服响应机制。同时,玩家需明确“省钱”的边界——为折扣而过度消费,或为了贪图便宜选择灰色渠道,最终可能得不偿失。

更深层次来看,顺奇卡盟的流行折射出游戏行业虚拟商品定价机制的矛盾:一方面,官方需要通过高价道具维持营收;另一方面,玩家对“性价比”的需求从未消失。这种矛盾催生了卡盟平台的生存空间,但也暴露出行业生态的失衡。未来,随着游戏监管政策的完善和平台自律意识的提升,卡盟行业或许会朝着更规范的方向发展,例如与官方合作推出“折扣充值通道”,或在合规框架下整合供应链资源,让“省钱”真正变得轻松且安全。

归根结底,顺奇卡盟能否帮游戏玩家轻松省钱,取决于玩家的理性判断与平台的合规运营。它不是“省钱神器”,而是一把双刃剑——用得好,能优化消费结构;用不好,则可能陷入风险漩涡。对于游戏玩家而言,在享受折扣红利的同时,守住“安全”与“理性”的底线,才是长久之计。毕竟,游戏的本质是娱乐,而非因“省钱”而陷入新的焦虑。