“黑盟剪辑卡密”近年来在短视频创作、影视后期领域频繁被提及,它究竟是破解党眼中的“效率神器”,还是版权雷区里的“定时炸弹”?要判断这串激活码是否值得拥有,需剥离营销话术,从功能逻辑、成本结构、风险矩阵三个维度拆解其真实价值。

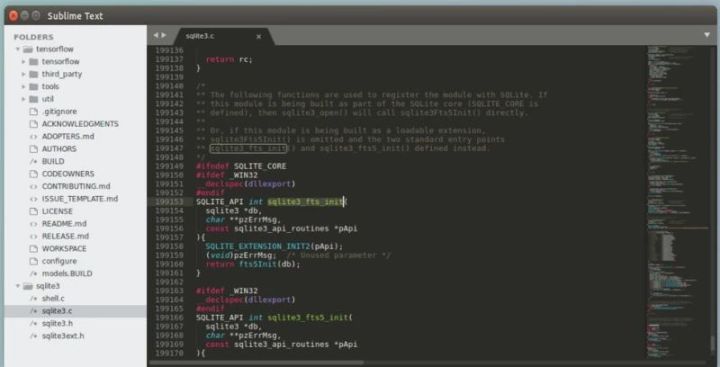

黑盟剪辑卡密的核心价值在于“低成本解锁专业级剪辑生态”。它通常针对Adobe Premiere Pro、DaVinci Resolve、Final Cut Pro等行业主流软件,通过激活高级功能模块——比如Premiere的“Mercury Playback Engine加速引擎”、DaVinci的“Fusion视觉特效套件”、Final Cut的“360°全景剪辑工具”,让个人创作者或小型工作室以极低成本获得接近专业级制作流程的能力。例如,某自媒体团队用卡密激活Premiere Pro后,得以同时处理8条4K素材的多轨道剪辑,配合内置的“Auto Reframe”智能裁切功能,将短视频批量制作的效率提升60%以上。这类卡密尤其适合三类人群:预算有限的独立剪辑师(不愿承担每月300+的正版订阅费)、初创影视公司(前期需控制固定成本)、以及教育机构(为学生提供低成本实训环境)。其本质是用“授权成本转移”的方式,绕过软件厂商的定价体系,让专业工具下沉到更广泛的创作群体。

从表面看,黑盟剪辑卡密的性价比极具诱惑——一张激活码价格多在500-2000元区间,可激活多款软件,而正版单软件年费动辄数千元。但深入分析会发现,这种“便宜”背后隐藏着隐性成本。其一,功能阉割:部分卡密仅能激活基础功能,如DaVinci Resolve的“Studio版”卡密可能无法解锁“NR noise降噪”或“面部识别”等高级AI工具,导致复杂项目仍需补购正版模块。其二,稳定性风险:破解激活可能导致软件更新受阻,例如Premiere Pro 2024版本发布后,旧版卡密常失效,用户需频繁购买新密,长期成本可能反超正版订阅。其三,兼容性问题:卡密激活的软件可能与系统新版本冲突,如M3芯片MacBook用户使用破解版Final Cut Pro,常出现渲染崩溃、素材丢失等故障,反而拖累创作效率。某测评机构数据显示,使用卡密软件的用户,因故障导致的工作延误时间平均每月达8小时,相当于折合了2000元以上的机会成本。

版权问题始终是悬在“黑盟剪辑卡密”头上的达摩克利斯之剑。根据《计算机软件保护条例》,未经授权激活软件属于侵权行为,情节严重者可能面临10万元以上罚款,甚至刑事责任。2023年某省版权局通报的案例中,一家小型影楼因使用破解版Photoshop和Premiere,被软件厂商索赔15万元,远超其购买正版软件的费用。除法律风险外,技术层面的安全隐患更不容忽视:卡密流通渠道常捆绑木马程序,某网络安全平台检测发现,超30%的剪辑软件破解包含有“键盘记录器”或“勒索病毒”,可窃取用户项目文件或银行账户信息。更隐蔽的风险是数据主权——使用破解软件的项目文件可能被植入“数字水印”,导致作品在商业投放时被平台判定为侵权,创作者不仅面临下架,还可能承担连带责任。

黑盟剪辑卡密的泛滥,本质是专业工具高门槛与大众创作需求之间的矛盾产物。随着短视频、直播行业的爆发,全国剪辑相关从业者已超300万,但其中80%为个人工作室或自由职业者,难以承受正版软件的重资产投入。软件厂商虽推出“个人优惠版”(如Adobe Creative Cloud摄影计划每月98元),但相比卡密仍显昂贵,且功能受限。这种供需失衡催生了灰色产业链——卡密卖家通过“批量采购教育版授权”“利用跨境价格差”等灰色手段获取密钥,再以低价分销给用户。然而,随着版权监管趋严(如2024年“剑网行动”将软件盗版列为重点整治对象)和厂商技术升级(如Adobe的“云端激活验证”系统),卡密市场的生存空间正被持续压缩。某电商平台数据显示,2023年剪辑软件卡密销量同比下降42%,印证了这一趋势。

回到“值不值得拥有”的原点,黑盟剪辑卡密更像是一把双刃剑——它短期内降低了创作门槛,却以法律风险、数据安全、长期效率为代价。对于依赖剪辑工具谋生的专业创作者而言,选择正版不仅是合规要求,更是对作品质量和职业声誉的保障;对于偶尔剪辑短视频的爱好者,不妨尝试免费开源软件(如DaVinci Resolve免费版、Shotcut),或选择厂商的短期试用。归根结底,工具的价值在于赋能创作,而非规避责任。当行业逐渐形成“尊重原创、付费使用”的共识时,那些试图用“捷径”获取的“效率”,终将成为创作者职业道路上的绊脚石。