在数字化消费生态中,积分已成为连接用户与平台的核心纽带,从电商购物到线下支付,积分体系渗透生活的各个场景。而“黑钻助手卡盟”这类宣称能“轻松赚积分”的工具的出现,抓住了用户对积分增值的迫切需求,但其真的能如宣传所言,让用户毫不费力地获取高价值积分吗?要回答这个问题,需深入剖析其运作逻辑、用户收益本质及潜在风险。

黑钻助手卡盟的运作机制:积分“搬运”还是价值创造?

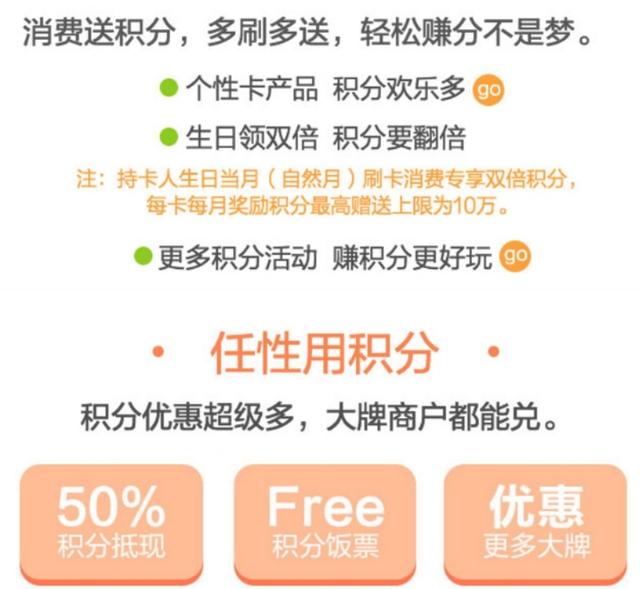

所谓“黑钻助手卡盟”,本质上是整合多平台积分资源的第三方工具,通过对接电商、外卖、出行等平台的优惠活动,引导用户完成指定任务(如下单、浏览、分享)来获取积分。其宣称的“轻松赚积分”,核心逻辑在于利用平台间的信息差与流量分成,将分散的积分收益集中化呈现给用户。例如,用户通过黑钻助手卡盟链接完成某电商平台的首次下单,不仅能获得平台本身的消费返利,还能额外获取卡盟提供的“黑钻积分”,后者可兑换实物或抵扣现金。这种模式看似让用户“双份收益”,实则需厘清积分的来源与价值本质——多数情况下,卡盟提供的“额外积分”并非凭空产生,而是其与合作商家按比例分成的佣金转化,用户看似“轻松赚”,实则贡献了消费数据与流量,成为平台变现的中间环节。

“轻松赚积分”的真相:时间成本与收益的隐性博弈

“轻松”是卡盟吸引用户的核心话术,但现实中,积分获取往往伴随着隐性成本。以黑钻助手卡盟的典型任务为例:用户需完成每日签到、分享链接至社交群、观看广告视频等操作,才能累积少量积分。假设用户每日投入30分钟完成所有任务,月均积分收益约5000(可兑换5元现金),时薪仅0.17元,远低于普通兼职水平。更关键的是,积分兑换存在“门槛陷阱”——多数高价值奖品(如电子产品)需积分达数十万,按每日上限积分计算,用户需连续任务1年以上,且期间需持续为平台贡献流量。此外,部分卡盟平台会设置“积分有效期”,逾期未用自动清零,进一步压缩实际收益。这种“低时薪+高门槛+有效期”的设计,让“轻松赚积分”的承诺大打折扣,用户投入的时间与精力,实际回报远低于预期。

潜在风险:平台合规性与用户权益的双重隐忧

除了收益缩水,黑钻助手卡盟的运营模式还暗藏合规与安全风险。首先,其“赚积分”逻辑多依赖“拉新”“裂变”等推广手段,部分任务涉嫌诱导用户分享虚假链接或过度收集个人信息,违反《网络安全法》对数据收集的规范要求。其次,平台稳定性存疑——多数卡盟工具依赖中小商家合作,一旦合作终止或资金链断裂,用户累积的积分可能面临“清零”风险,此前有案例显示,某积分平台突然关闭,导致用户数万积分无法兑换,维权无门。最后,积分价值的“泡沫化”问题突出:部分卡盟为吸引用户,刻意夸大积分兑换比例(如“1积分=1元”),但实际兑换时却发现奖品需额外支付高额“邮费”或“手续费”,甚至根本无法兑换,这种“虚假价值”本质是对用户信任的透支。

理性看待:积分工具的定位与用户策略

在积分经济日益成熟的当下,黑钻助手卡盟这类工具并非毫无价值,但其定位应是“积分辅助管理”而非“收益主要来源”。对用户而言,若能将其与日常消费场景结合(如通过卡盟链接完成必购品下单,叠加平台原有优惠),确实能实现“积分+优惠”的叠加收益,但需警惕将其异化为“赚钱工具”。更合理的策略是:优先选择与头部平台(如支付宝、微信支付)合作的积分工具,确保合规性与稳定性;关注积分的实际兑换价值,避免被“高比例”宣传迷惑;将积分获取视为消费的“附加福利”,而非投入大量时间成本的“副业”。

归根结底,黑钻助手卡盟能否帮用户“轻松赚积分”,取决于用户对“轻松”与“收益”的定义。在数字化时代,没有无成本的收益,所谓“轻松”往往是对用户时间、数据与信任的隐性消耗。唯有理性看待积分价值,审慎选择工具,才能真正让积分成为生活的“加分项”,而非被“轻松赚积分”的表象裹挟,陷入投入与收益失衡的困境。