在互联网服务付费化浪潮下,“永久会员”成为用户追求“一劳永逸”的核心诉求,而各类卡盟平台推出的“刷会员永久”服务,以“官方价十分之一”“终身授权不限时”等标签吸引流量——但卡盟刷会员永久是真的吗?这类服务究竟是靠谱的省钱捷径,还是套路重重的消费陷阱?要解开这个疑问,需先厘清“卡盟”的生态逻辑,再穿透“永久会员”的宣传泡沫,最后从技术、法律与商业本质层面剖析其真实风险。

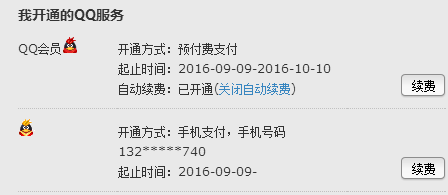

“卡盟”一词最初源于游戏虚拟卡交易平台,后逐步扩展至视频、音乐、文档等各类会员服务的“二手”市场。所谓“刷会员永久”,本质是卡盟平台通过技术手段或渠道漏洞,为用户生成非官方授权的会员账号,或破解官方会员系统,实现“低价获取长期权限”。例如,某视频平台官方年度会员需198元,卡盟可能宣称“20元刷永久会员”,操作流程多为用户提供账号,卡盟后台“激活”或“修改权限”,用户即可在官方APP内享受“永久”权益。这种模式看似打破了价格壁垒,实则暗藏多重隐患,其“永久”的真实性需从三个维度拆解。

从技术本质看,“永久会员”本身就是伪命题。正规平台的会员体系建立在服务器架构、数据库管理、版权授权等多重技术基础之上,会员权限的核心是“时间戳”与“权限校验逻辑”。例如,视频平台的会员状态需实时同步至CDN节点,确保用户能流畅观看高清内容;文档平台的会员则依赖版权库的动态更新,新资源需重新授权。卡盟所谓的“刷永久”,无非是通过伪造会员时间戳、绕过权限校验接口实现短期“越权”,但一旦平台升级安全系统(如增加二次验证、更新加密算法),这些“破解账号”会立刻失效——更遑论“永久”二字,在互联网服务迭代中,连平台自身都无法承诺“永不关闭”,第三方又如何能提供“永久”服务?曾有技术安全博主实测,购买卡盟“永久会员”后,平台官方更新版本一周内,账号权限全部回退至普通用户,卡盟客服则以“系统维护”推诿,最终失联。

从商业逻辑看,低价“永久”必然伴随隐性成本。正规会员的定价覆盖了内容采购、服务器运维、客服团队等全链路成本,例如音乐平台的年度会员,需向唱片公司支付版权分成,技术团队需保障7×24小时服务稳定。卡盟的“20元永久会员”连成本的十分之一都不到,其盈利模式必然依赖“批量生产+快速收割”:一方面,通过撞库、爬虫等非法手段获取大量用户账号,批量“激活”后低价出售,一旦账号被封,立刻用新账号接盘;另一方面,部分卡盟会捆绑“续费保障”,宣称“账号失效免费补刷”,实则需用户支付“激活费”“维护费”,甚至诱导升级“高级套餐”,最终总成本可能远超官方会员。更有甚者,在用户支付后直接拉黑,将“刷会员”包装成“一次性割韭菜”的生意。

从风险层面看,参与“刷会员”等同于主动埋雷。首当其冲的是账号安全,用户需向卡盟提供登录账号及密码,部分平台还会要求验证手机号——这些信息可能被用于盗号、诈骗或贩卖黑产。2022年某网络安全报告显示,超过60%的“刷会员”受害者曾遭遇账号关联支付工具被盗,或被植入恶意软件。其次是法律风险,根据《网络安全法》与《著作权法》,破解会员系统、传播盗版内容均属违法行为,用户若“明知而购买”,可能被认定为共同侵权,面临平台封号、民事赔偿甚至行政处罚。最后是服务体验崩塌,即使短期“刷”成功,用户也无法享受会员专属客服、线下活动等增值服务,遇到账号问题投诉无门,毕竟卡盟本身就是灰色地带,何来正规售后?

面对卡盟刷会员永久的诱惑,用户需建立核心认知:数字服务的“永久”价值,从不取决于低价,而在于合法授权与持续运营。正规平台的“终身会员”(如部分软件的买断制)虽存在,但价格透明、条款清晰,且受法律保护;而卡盟的“永久”只是营销话术,本质是利用用户贪便宜心理的骗局。与其在灰色地带冒险,不如回归理性消费:优先选择官方渠道,关注平台会员活动(如年付折扣、老用户福利),或通过合法聚合平台(如合规的会员共享计划)降低成本——毕竟,真正的“省钱”,建立在安全与可持续的基础上,而非一场随时可能崩塌的套路游戏。