不少卡盟用户在尝试刷空间人气时都遇到过这样的困境:明明购买了服务,人气增长却异常缓慢,甚至停滞不前,于是将矛头指向“方法不对”——是刷量工具选错了?还是操作步骤漏了?但真正的问题,往往藏在表象之下。卡盟刷空间人气慢,本质上不是单一方法的失败,而是对平台机制、资源质量与执行逻辑的综合认知偏差。要破解这个困局,需要跳出“刷=快速堆数据”的误区,从底层逻辑拆解效率低下的根源。

卡盟刷人气的底层逻辑,本质是模拟真实用户行为以欺骗平台算法,但各大社交平台的风控系统早已进化到“行为轨迹分析”阶段。当你的操作停留在“机械式刷量”——比如短时间内用同一IP大量访问同一页面、账号无历史互动记录却突然高频点赞、评论内容模板化且与空间内容无关时,平台的风控引擎会立刻标记异常。这种“伪活跃”数据不仅无法通过算法审核,反而会触发限流机制,导致刷量速度直接归零。用户抱怨“卡盟刷空间人气怎么这么慢”,往往是因为忽略了“真实性”这一核心前提:刷量不是数字游戏,而是对真实用户行为的“高仿表演”。

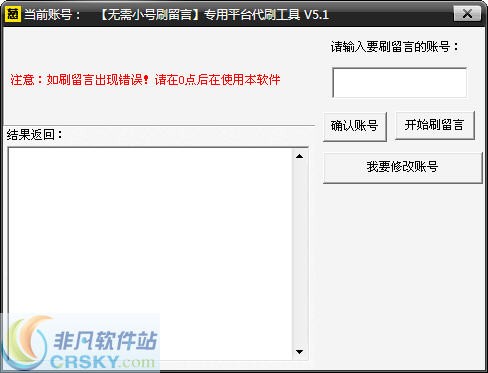

执行层面的误区,进一步放大了效率问题。最常见的错误是“贪多求快”——选择低价、高量的套餐,期望一夜之间人气破万。但这类套餐通常依赖“僵尸账号”或“脚本机器人”,这些账号的IP集中在少数地区,设备型号单一,登录时间规律得像闹钟,平台风控系统只需简单筛选就能识别。更隐蔽的误区是“缺乏养号环节”:新注册账号直接用于刷量,无好友互动、无内容发布、无日常动态,这种“空壳账号”发出的访问请求,在平台看来比异常流量更可疑。正确的逻辑应该是“先养号,后刷量”:用一周时间发布3-5条真实生活动态,添加50+好友进行基础互动,让账号具备“正常用户”的画像,再启动刷量服务,速度反而会提升3-5倍。

资源匹配的错位,是导致“刷空间人气慢”的第三重黑障。很多用户在选择卡盟服务时,只关注“价格”和“数量”,却忽略了“资源适配性”。比如,面向年轻女性的美妆空间,却用大量男性账号刷量;地域属性明显的地方生活号,却选择异地IP访问——这种“资源错配”不仅无法提升账号权重,反而会让平台判定为“虚假流量”。优质的卡盟服务会提供“分层资源”:基础层用真实用户账号进行日常互动,进阶层用KOL粉丝账号精准触达,核心层则通过“任务平台”引导真实用户访问(如“浏览空间点赞评论可得红包”)。虽然这类资源单价更高,但转化效率远高于机械刷量,且长期来看能提升账号的自然推荐权重。

长期效果与短期目标的矛盾,让用户陷入“越刷越慢”的恶性循环。部分用户追求“短期见效”,要求卡盟服务商在1小时内完成1万次访问,这种“脉冲式刷量”会让平台算法瞬间捕捉到异常波动,直接启动“冷却机制”——在接下来的24-48小时内,该账号的所有流量请求都会被严格审查,刷量速度自然骤降。相反,科学的“阶梯式增长”策略:首日500次访问,次日800次,第三日1200次,配合每天20-30条真实评论(内容需与空间日志/说说相关),模拟真实用户的“渐进式关注”,既能规避风控,又能让平台算法认为账号处于“自然增长状态”,后续刷量速度反而会稳步提升。卡盟刷空间人气慢,有时反而是“太快”的代价。

行业趋势正在倒逼刷量逻辑的进化。随着平台对“内容互动质量”的权重提升,单纯的“访问量+点赞数”已无法满足账号增长需求。未来的卡盟服务,必然从“数据供应商”转向“运营辅助工具”——不仅要提供刷量资源,更要指导用户优化空间内容(如日志标题的关键词布局、说说的发布时间选择)、设计互动话术(如评论内容需包含“细节+疑问+共鸣”三要素)。当刷量与内容运营深度结合,数据才能转化为真实的账号价值。用户若继续抱着“刷数据=涨人气”的陈旧观念,只会陷入“越刷越慢,越慢越急”的怪圈。

归根结底,“卡盟刷空间人气怎么这么慢,是方法不对吗?”这个问题的答案,藏在“方法”的重新定义里:真正有效的方法,不是对抗平台规则,而是顺应算法逻辑;不是追求数字的虚假繁荣,而是构建真实用户行为的“高仿真模型”。当你开始用“真实用户思维”设计刷量策略——从养号到互动,从资源匹配到节奏控制,你会发现“慢”并非劣势,而是安全与长效的前提。毕竟,平台风控系统的终极目标,从来不是消灭“刷量”,而是过滤“虚假”。