卡盟平台的突然消失,引发了许多人的疑问:这些曾经繁荣的虚拟商品交易平台究竟去了哪里?其背后隐藏着深刻的行业变革与监管压力。卡盟,作为虚拟商品交易的核心枢纽,曾一度连接着游戏玩家、数字货币爱好者和无数中小商家,但如今却踪迹全无。这一现象并非偶然,而是多重因素交织的必然结果。从行业视角看,卡盟的终结折射出数字经济野蛮生长后的规范转型,也反映了监管与市场博弈的动态平衡。本文将深入剖析卡盟消失的深层原因,揭示其价值变迁、应用困境及未来启示。

卡盟平台的核心概念源于虚拟商品交易的兴起。在互联网早期,卡盟(即卡盟平台)作为虚拟点卡、游戏币和数字货币的集散地,应运而生。它类似于一个线上集市,用户可以购买、销售各种虚拟资产,如游戏充值卡、虚拟装备等。这种模式之所以风靡,在于其便捷性和低成本——用户无需实体店面,就能完成跨地域交易。卡盟平台的兴起与游戏产业的爆发式增长密不可分。2010年代前后,中国游戏用户激增,虚拟商品需求旺盛,卡盟平台如雨后春笋般涌现,成为连接产业链的关键节点。例如,一些知名卡盟平台如“卡盟网”、“卡盟通”等,一度日交易额达百万级别,吸引了大量商家和消费者参与。然而,繁荣背后,卡盟的商业模式却潜藏着风险,其价值定位也随着环境变化而动摇。

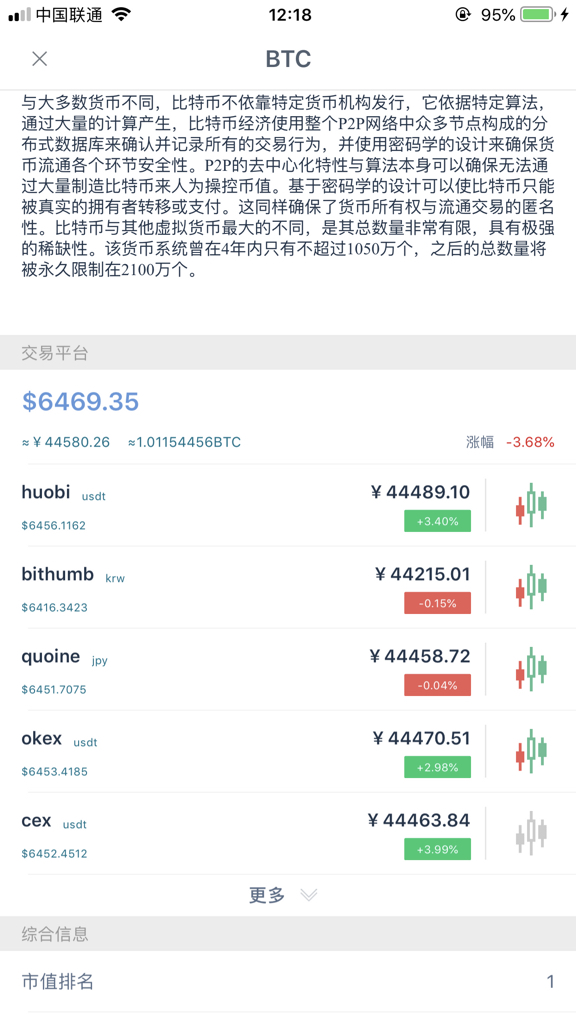

卡盟平台的应用价值曾体现在其高效性和多样性上。它为中小商家提供了低门槛的创业机会,个人用户也能轻松实现虚拟资产的变现。在应用层面,卡盟平台支持多种支付方式,如支付宝、微信支付,甚至早期涉足比特币交易,这极大地提升了用户体验。从行业数据看,卡盟平台在高峰期覆盖了全国70%以上的虚拟商品交易份额,成为数字经济的重要组成部分。但这一应用优势也带来了负面效应。由于缺乏监管,卡盟平台充斥着欺诈行为,如虚假充值、盗号等,导致用户信任度下滑。同时,平台间的恶性竞争加剧了市场混乱,一些卡盟平台为吸引用户,不惜降低审核标准,助长了灰色产业链。这种应用层面的失控,为后续的消失埋下了伏笔。

面对这些挑战,卡盟平台在趋势和监管压力下逐渐式微。一方面,技术革新如区块链的兴起,提供了更透明、安全的交易方式,传统卡盟平台的中心化模式显得落后。区块链技术通过去中心化账本,解决了卡盟的信任问题,用户可以直接点对点交易,无需中间平台。另一方面,监管机构对虚拟商品交易的打击力度空前加强。自2017年起,中国出台多项政策,如《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确禁止虚拟货币交易,并将卡盟平台纳入重点整治对象。监管合规成为卡盟无法逾越的红线——平台必须实名认证、反洗钱,但许多卡盟因历史遗留问题无法达标,被迫关闭。市场趋势也在变化,用户更倾向于大型电商平台如Steam或腾讯官方渠道,这些平台提供更可靠的保障,卡盟的边缘化趋势加剧。

卡盟消失的核心原因,可归结为监管压力、市场饱和和技术革新的三重冲击。监管合规是压垮骆驼的最后一根稻草。政府出于金融安全和消费者权益保护,对卡盟平台实施严厉打击,关闭了数千家违规平台。例如,2018年“净网行动”中,大量卡盟因涉嫌洗钱、诈骗被查封,运营者面临法律制裁。同时,市场饱和导致卡盟平台同质化严重,利润空间被压缩。随着大型互联网巨头入场,卡盟的生存空间被挤压,许多平台因缺乏创新而自然淘汰。技术革新则加速了这一过程——区块链和智能合约的应用,让虚拟商品交易更高效,卡盟的旧模式显得冗余。此外,用户行为的变化也推波助澜:年轻一代更注重平台信誉,卡盟的口碑崩塌使其难以挽回。这些因素共同作用,使得卡盟平台从繁荣走向消亡。

卡盟的消失对行业和用户产生了深远影响。从现实角度看,它警示数字经济必须规范发展,避免野蛮生长。对于用户而言,虚拟商品交易的安全性得到提升,但部分中小商家面临转型阵痛。建议行业参与者拥抱新技术,如区块链,并加强自律,以适应监管要求。卡盟的终结并非数字经济的终点,而是新起点的开始——它促使虚拟商品交易走向更健康、透明的未来。这一历程凝练了价值:在创新与监管的平衡中,唯有合规才能长久。