卡盟网站打不开,是遇到什么问题了吗?这是许多依赖虚拟商品交易的用户常有的困惑。当熟悉的卡盟平台突然无法访问时,焦虑往往伴随疑问而来——是网络故障?平台维护?还是更深层的问题?事实上,卡盟网站的访问异常 rarely 是单一因素导致的结果,它更像是一面镜子,折射出技术架构、政策监管与市场需求的多重博弈。要理解这一现象,需从技术、政策与运营三个维度拆解,才能看清“打不开”背后的复杂逻辑。

一、技术瓶颈:服务器与网络环境的“隐形战场”

卡盟网站作为虚拟商品交易的线上枢纽,其稳定性首先取决于技术架构的可靠性。最常见的情况是服务器宕机或负载过高。虚拟商品交易具有明显的潮汐效应:节假日期间游戏充值需求激增,或某款游戏道具突然火爆时,大量用户同时涌入,若服务器配置不足或负载均衡机制失效,就可能出现“502 Bad Gateway”或“连接超时”提示。这种情况下,卡盟网站打不开并非平台“消失”,而是技术承载能力暂时达到了临界点。

DNS解析失败是另一个技术层面的“隐形杀手”。用户输入域名后,需要通过DNS服务器将域名转换为IP地址才能访问网站。若卡盟平台使用的DNS服务商出现故障,或本地网络DNS缓存异常,都可能导致域名解析失败,用户即便网络正常也会显示“无法访问”。此外,网络攻击(如DDoS)也是不可忽视的因素。部分卡盟平台因业务竞争或利益纠纷,可能遭遇恶意流量攻击,服务器在洪流压力下瘫痪,直接导致用户无法打开站点。这些技术问题通常具有短期性,通过平台及时修复或服务商调整,多数能在数小时内恢复。

二、政策监管:合规浪潮下的“生死门槛”

比技术故障更值得关注的,是政策监管对卡盟网站的“筛选效应”。近年来,虚拟商品交易领域迎来强监管,尤其是涉及游戏充值、点卡销售的平台,需严格遵守《电子商务法》《网络交易管理办法》等法规,完成ICP备案、办理增值电信业务许可证,并落实实名制、反洗钱等合规要求。许多中小卡盟平台因资质不全、违规经营(如为黑产提供洗钱通道、销售未经授权的游戏道具),被监管部门依法关停或屏蔽,用户自然遇到“卡盟网站打不开”的情况。

这种“打不开”并非技术故障,而是监管部门的“一刀切”式处置。例如,2023年某省网信办开展的“清朗·虚拟交易乱象”专项行动中,就有超百家未备案的卡盟网站被关停,用户访问时直接显示“网站无法连接”。值得注意的是,即便部分卡盟平台暂时未被关停,也可能因自查整改主动下线功能,导致用户无法登录或交易。这种政策性“打不开”往往具有不可逆性,平台若想恢复运营,必须先补齐合规资质——而这恰恰是许多中小卡盟的“软肋”。

三、用户行为与平台运营:需求波动与战略调整的双向作用

用户行为与平台运营策略,同样会影响卡盟网站的可用性。从用户端看,错误操作可能导致“伪打不开”:比如误删浏览器缓存、网络代理设置异常,或手机安全软件拦截了网站访问。这类问题通过检查网络设置、清除缓存或更换设备即可解决,与平台本身无关。

从平台端看,运营战略调整是“打不开”的深层原因。部分卡盟平台因业务转型(如从游戏充值转向数字藏品)、亏损严重或团队解散,会主动停止服务并关闭网站,用户此时访问只会显示“域名不存在”或“服务器无响应”。此外,平台与上游渠道(如游戏厂商、支付机构)的合作终止,也可能导致业务停摆——若卡盟平台失去官方充值渠道,即便网站能打开,用户也无法完成交易,这种“功能性打不开”同样影响体验。

面对“卡盟网站打不开”,用户该如何理性应对?

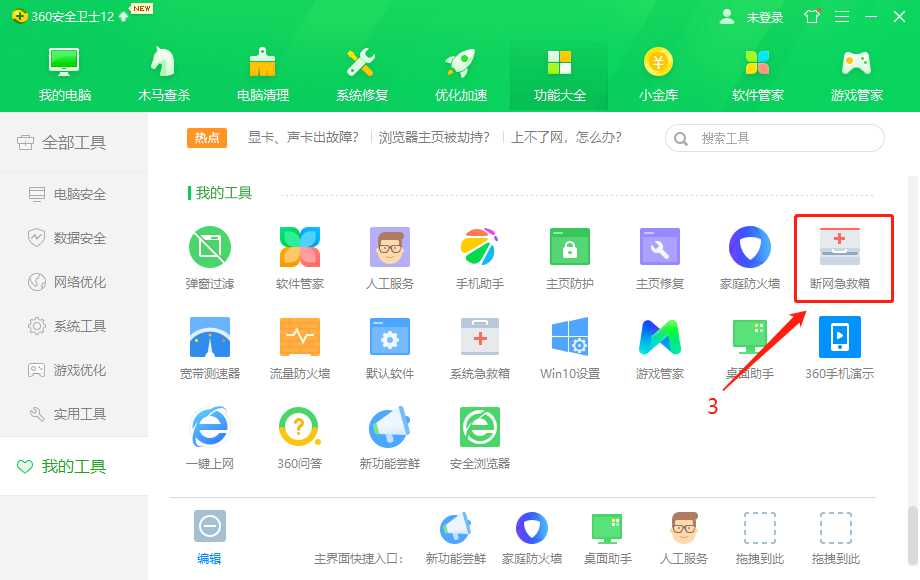

当遇到卡盟网站打不开时,用户不必过度恐慌,可按“三步排查法”定位问题:首先确认是否为普遍现象(通过社交平台或朋友咨询判断);其次检查自身网络环境(如切换Wi-Fi、使用手机热点测试);最后联系平台官方客服(若能通过其他渠道获取联系方式)。若长期无法访问,且平台无任何公告,则需警惕合规风险——优先选择持有正规牌照、公开透明的合规平台,才是保障虚拟商品交易安全的长远之策。

卡盟网站打不开,看似是一个简单的技术问题,实则牵动着技术迭代、政策导向与市场格局的深层变革。对于用户而言,每一次“打不开”都是一次风险提示:在虚拟商品交易领域,合规与稳定远比低价更重要;对于平台而言,唯有在技术架构、政策响应与用户体验间找到平衡,才能避免在“打不开”的浪潮中迷失方向。