卡盟解防沉迷靠谱吗?真能绕过未成年保护?随着游戏行业的高速发展,防沉迷系统已成为保护未成年人健康上网的重要屏障,但“卡盟解防沉迷”服务的出现,让这一屏障面临新的挑战。所谓卡盟,通常指以游戏账号、虚拟道具交易为核心的平台,而“解防沉迷”服务则声称能通过技术手段或信息漏洞帮助未成年人绕过实名认证和时长限制。这类服务是否真的“靠谱”?真能突破未成年人保护机制?答案远比想象中复杂,其背后涉及技术漏洞、法律风险与社会责任的深层博弈。

防沉迷系统的设计初衷与技术逻辑

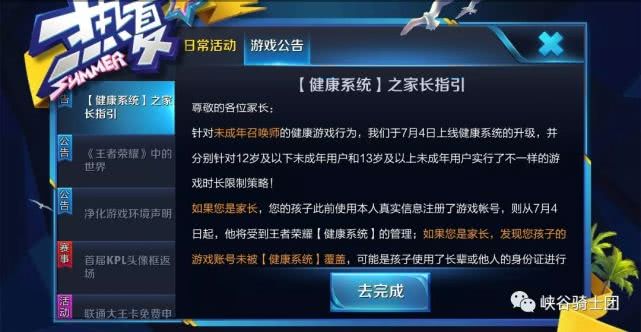

要判断卡盟解防沉迷的可行性,首先需理解防沉迷系统的运作原理。我国现行防沉迷系统基于“实名认证+动态校验”的双轨机制:用户注册时需通过身份证信息完成实名验证,系统根据身份标签自动匹配未成年人保护策略——每日游戏时长不得超过1.5小时,充值金额受限,且禁止在夜间时段登录。这一机制依托全国统一的实名认证平台,对接公安数据库,理论上能有效过滤未成年人。但技术实现中存在天然漏洞:部分平台未严格执行实名认证,或存在“身份信息冒用”空间,而卡盟解防沉迷正是抓住了这些薄弱环节。

卡盟解防沉迷的运作模式与“伪靠谱”陷阱

卡盟提供的“解防沉迷”服务通常分为两类:一类是“账号改造”,即通过购买或租用成年人身份信息,为未成年账号重新“包装”,使其通过系统校验;另一类是“技术破解”,利用第三方插件或修改本地数据文件,欺骗客户端防沉迷系统。前者依赖信息黑产——网络上存在大量买卖身份证信息的灰色产业链,价格低至每条几元;后者则利用游戏客户端与服务器数据同步的时间差,实现“临时绕过”。然而,这类服务真的“靠谱”吗?实则暗藏多重风险:账号改造可能导致原账号被封禁,且涉及违法信息使用;技术破解则可能携带恶意软件,导致用户隐私泄露或财产损失。更关键的是,随着防沉迷系统不断升级,如接入人脸识别动态核验,卡盟的破解手段已逐渐失效,其“靠谱性”本质是短期利益驱动的虚假宣传。

真能绕过未成年保护?法律与道德的双重红线

卡盟解防沉迷的核心争议在于其是否真能“绕过”未成年人保护。从技术层面看,单次破解可能成功,但系统性防护已形成闭环:游戏厂商通过大数据分析异常登录行为,监管部门定期开展专项检查,对违规平台严厉处罚。2023年,公安部“净网行动”中就查处多起利用卡盟提供解防沉迷服务的案件,涉案人员因侵犯公民个人信息罪被追究刑事责任。从社会价值看,这种行为直接违背《未成年人保护法》中“网络产品和服务提供者应当避免向未成年人提供可能引发模仿不安全行为、违反社会公德等内容的游戏”的规定,本质是对未成年人权益的漠视。家长若试图通过卡盟“帮孩子绕过防沉迷”,不仅纵容孩子沉迷游戏,更可能因参与违法活动而承担法律责任。

行业生态重构:防沉迷系统的进化与卡盟的必然淘汰

面对卡盟解防沉迷的挑战,游戏行业与监管部门正加速构建更完善的防护体系。一方面,主流游戏厂商已实现“实名认证+人脸识别+行为分析”的三重防护,例如某头部游戏平台引入动态人脸识别,若检测到账号与注册人脸信息不符,将立即触发强制下线;另一方面,监管部门推动“游戏适龄提示”制度,要求平台在显著位置标注游戏适龄等级,引导家长理性选择。这种“技术+制度”的双重升级,让卡盟的生存空间被不断压缩。未来,随着区块链技术在身份认证中的应用,以及跨平台数据共享机制的建立,卡盟解防沉迷将彻底失去技术土壤,其“绕过保护”的承诺终将成为历史笑谈。

回归本质:未成年人保护需要多方合力

卡盟解防沉迷的兴起,本质上是利益驱动下的灰色产物,但解决这一问题不能仅靠技术封堵,更需要家庭、学校与社会的协同发力。家长应加强对孩子的陪伴与引导,而非依赖“绕过防沉迷”的捷径;学校需开展网络素养教育,帮助未成年人辨别不良信息;游戏平台则需承担主体责任,主动完善防护机制。防沉迷系统不是限制未成年人成长的“枷锁”,而是引导健康上网的“导航”,任何试图绕过这一机制的行为,都是对下一代成长的不负责任。

卡盟解防沉迷的“靠谱”神话,终究会在法律与技术的双重审视下破灭。真正保护未成年人,需要我们跳出“破解”的短视思维,回归“守护”的长远价值——当每个家庭、企业和社会主体都能筑牢防线,未成年人才能在清朗的网络空间中健康成长。