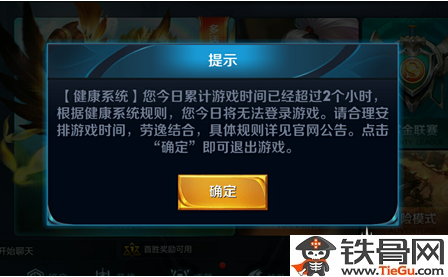

在游戏行业严格推行实名认证与防沉迷系统的背景下,“卡盟防沉迷破解”成为部分玩家试图绕过监管的灰色话题,但所谓“破解”真能凌驾于技术监管与法律规范之上吗?事实上,当前主流的防沉迷系统已形成多重技术壁垒与法律约束,所谓“破解”不过是对规则的误读与侥幸心理的投射,其背后潜藏的账号安全风险、法律责任以及对未成年人成长的负面影响,远超短期便利的价值。

实名认证作为防沉迷系统的核心闸门,其技术逻辑早已超越简单的“信息登记”。国家新闻出版署联合多部门构建的“游戏防沉迷实名认证系统”,通过对接公安部人口信息库、公民网络身份识别系统(CTID)等国家级数据库,实现了“身份信息—生物特征—设备指纹”的三重核验。用户注册时不仅需提供真实身份证号,还需通过人脸动态识别(如眨眼、摇头等动作活体检测),确保操作人即为证件持有人。这种“人证合一”的机制,从技术层面彻底堵死了未成年人冒用成年人身份信息的漏洞——即便通过非法渠道获取他人身份证信息,也无法通过人脸比对环节。所谓“卡盟防沉迷破解”中常见的“买身份证号过认证”说法,在现行技术体系下早已不切实际。

即便存在个别平台或工具声称能“绕过实名认证”,其手段也往往游走在法律与安全的边缘,且成功率极低。当前“破解”尝试主要集中在三类路径:一是利用平台技术漏洞,通过批量注册、设备模拟等方式伪造“成年人账号”,但主流游戏厂商已部署智能风控系统,对异常注册行为(如短时间高频注册、同设备多账号登录)进行实时拦截,此类账号通常在登录或支付环节即被冻结;二是租借已实名认证的成年人账号,卡盟等第三方平台上虽不乏此类交易,但账号实名信息与实际使用者不符,一旦触发“异地登录”“异常消费”等风控规则,账号将面临临时或永久封禁,且租借过程中极易泄露支付密码、手机号等敏感信息;三是使用所谓“破解软件”或“外挂工具”,此类程序往往携带木马病毒,会窃取用户游戏账号、社交软件账号甚至银行账户信息,导致“捡了芝麻丢了西瓜”的恶果。

从法律与行业规范视角看,“卡盟防沉迷破解”本质是对未成年人保护制度的公然挑战。《未成年人保护法》明确规定,网络游戏、网络直播等网络服务提供者应当针对未成年人使用其服务设置相应的时间管理、权限管理、消费管理等功能;《网络游戏管理暂行办法》也严禁任何单位和个人通过非法手段规避防沉迷系统。事实上,自2021年“防沉迷新规”落地以来,主管部门已建立“双随机、一公开”监管机制,对违规游戏厂商、第三方交易平台及个人用户进行严厉查处。2023年,某卡盟平台因组织“租售实名认证账号”被查处,涉案金额超千万元,相关负责人被追究刑事责任——这充分证明,所谓“破解”并非法外之地,而是随时可能触碰法律红线的危险行为。

更深层次看,“卡盟防沉迷破解”折射出的是部分家长对未成年人网络素养教育的缺失,以及部分商家唯利是图的社会责任缺位。未成年人沉迷游戏的根源,往往在于现实陪伴不足、兴趣培养单一,而非简单的“游戏好玩”。家长若寄希望于通过“破解”满足孩子的无节制游戏需求,实则是在纵容其逃避现实、规则意识淡漠的倾向;而卡盟平台为流量收益默许甚至诱导“破解”行为,更是对未成年人保护责任的背弃。事实上,防沉迷系统的终极目标并非“禁止游戏”,而是引导未成年人形成健康的游戏习惯——2023年某调研显示,严格执行实名认证后,未成年人游戏时长平均下降62%,学业效率提升41%,这组数据印证了防沉迷系统的社会价值。

技术迭代与法律完善的双重加持下,“卡盟防沉迷破解”的生存空间正被持续压缩,而真正的“破解”之道,在于家长与孩子的有效沟通、行业与社会的协同监管。 当每个家庭都能主动引导孩子树立“游戏是生活调剂而非全部”的认知,每个平台都能坚守“保护未成年人”的底线,所谓“破解”便会失去滋生的土壤。毕竟,健康的社会环境从不为投机取巧者留门,而为负责任的行动者敞开。