卡盟刷会员服务因操作便捷、价格低廉成为许多用户的选择,但背后隐藏的自动续费陷阱却让不少人陷入“被动扣费”的困境。如何高效取消卡盟刷的会员服务、识别并规避续费陷阱,已成为保障用户权益的关键。

卡盟刷会员服务通常指通过第三方卡盟平台(如游戏点卡交易平台、虚拟商品聚合平台)购买或激活的各类会员权益,涵盖游戏、视频、音乐等多个领域。这类服务常以“首单1元”“限时折扣”等吸引用户开通,却在开通时默认勾选“自动续费”,且协议条款中暗藏续费规则。用户若未仔细阅读条款,便可能在未察觉的情况下被持续扣费,甚至遭遇“续费前无提醒、取消流程复杂、退款困难”等问题,这正是“续费陷阱”的核心表现。

续费陷阱的形成,本质是平台利益与用户权益失衡的结果。从平台角度看,自动续费能锁定长期用户,提升复购率,部分卡盟平台甚至通过“隐蔽式设计”增加取消难度——例如将“取消自动续费”按钮隐藏在三级页面以下,或要求用户提供身份证号、订单详情等多重验证信息,人为设置障碍。从用户角度看,开通会员时往往更关注价格优惠和即时权益,忽略了对“续费规则”和“取消路径”的核查,加上部分用户对“自动续费”的认知模糊,导致被动扣费后难以维权。此外,卡盟平台常对接多个第三方服务(如某游戏会员可能通过A卡盟购买,实际扣费方为B游戏公司),这种“中间层”结构进一步增加了用户定位扣费主体的难度。

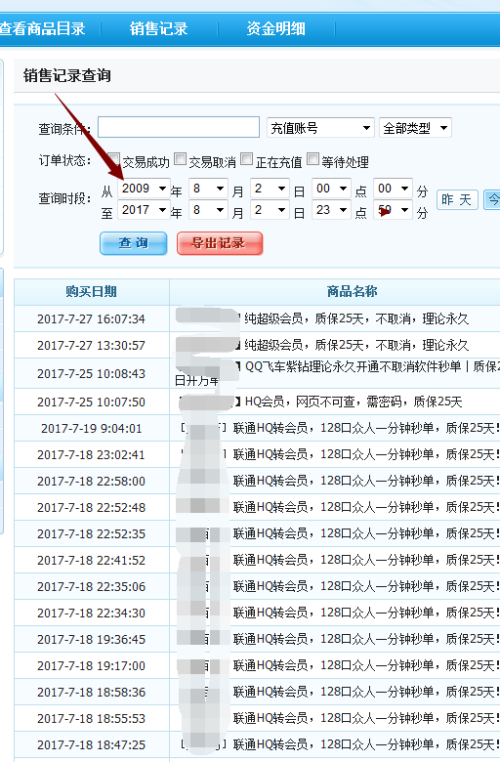

要成功取消卡盟刷的会员服务,需遵循“精准定位-规范操作-留存证据”的逻辑链条。第一步,明确会员服务的实际归属方。用户需查看支付记录中的扣费方名称(如“XX卡盟平台”“XX游戏公司”),而非仅关注入口页面,避免因“代理平台”与“服务提供方”不一致导致取消无效。第二步,登录对应平台的会员中心或账户设置。例如,若扣费方为“XX卡盟”,需登录其官网或APP,在“我的会员”“自动续费”管理页面查找并关闭续费功能;若对接第三方服务(如视频会员),则需进入该服务的会员中心操作。第三步,确认取消状态并留存凭证。关闭自动续费后,需截图保存页面提示(如“已成功关闭自动续费”),并记录客服沟通记录(通话录音、聊天截图),以备后续维权使用。若平台未提供线上取消入口,需通过官方客服渠道(如在线客服、客服电话)要求取消,并明确要求客服反馈“取消成功”的确认信息。

取消过程中需警惕“伪客服”和“隐性规则”陷阱。部分卡盟平台会冒充“客服”以“帮助取消”为由诱导用户提供验证码或点击钓鱼链接,用户务必通过官网公布的官方联系方式联系客服,不轻信陌生来电或短信。此外,需注意“冷却期”规则——部分平台规定,关闭自动续费后仍可在当前计费周期内扣费,用户需确认取消生效的具体时间点,避免误以为“已取消”仍被扣费。若遭遇平台拒不取消或设置不合理障碍,可向消费者协会(12315)、支付平台(如支付宝、微信支付)投诉,通过“争议交易处理”功能申请退款。

避免续费陷阱,关键在于“事前预防”与“主动管理”。开通会员前,用户应仔细阅读协议中的“续费条款”,重点关注“续费触发条件”“续费金额”“取消方式”等内容,对默认勾选的“自动续费”主动取消勾选。优先选择支持“手动续费”的平台,或通过支付宝、微信等支付工具的“自动续费管理”功能统一管理扣费项目,定期检查并关闭非必要续费服务。对于长期不使用的会员服务,应及时主动取消,而非依赖“到期自动停止”——部分平台会在用户未使用的情况下仍默认续费,利用“遗忘成本”获利。

卡盟刷会员服务的续费陷阱,本质是平台利用信息不对称和用户操作惯性牟利的表现。取消服务、规避陷阱的过程,不仅是用户维护自身权益的技术操作,更是对平台“透明化服务”的倒逼。作为用户,需提升风险防范意识,将“细读协议”“主动管理”作为消费习惯;作为平台方,更应摒弃“隐蔽续费”的短视行为,以清晰的规则、便捷的取消流程赢得用户信任。唯有双方共同遵守“自愿、透明”的原则,才能让会员服务回归“按需付费”的本质,让用户真正享受便捷与优惠,而非陷入被动扣费的困境。