在虚拟商品交易日益频繁的当下,各类卡盟平台如雨后春笋般涌现,它们以低价点卡、游戏道具、话费充值等为主要卖点,吸引了大量追求性价比的用户。然而,在这片看似繁荣的市场背后,隐藏着诸多不规范甚至恶意诈骗的平台,其中“557卡盟”近期因涉嫌骗局引发广泛关注。作为虚拟交易领域的重要参与者,用户必须保持高度警惕:557卡盟可能是骗局,别轻信,快验证——这不仅是对个人财产安全的警示,更是对整个虚拟交易生态健康发展的迫切需求。

卡盟平台的本质是虚拟商品的线上分销渠道,通过整合上游供应商资源,为下游用户提供充值服务。理论上,这类平台能够降低交易成本、提高流通效率,但现实中,由于行业门槛低、监管滞后,不少平台打着“低价充值”“高返利”的幌子,实则行诈骗之实。557卡盟的运作模式便具有典型嫌疑:其通过社交媒体、短视频平台发布极具诱惑力的充值广告,如“游戏点卡5折起”“话费充值满100减30”,吸引用户添加客服后,诱导直接转账或通过非官方链接支付。这种“先付款后发货”的模式,一旦平台跑路,用户资金将血本无归。从行业现状看,类似的“卡盟骗局”往往具备三个特征:一是承诺远低于市场价的“骨折价”,二是要求脱离平台担保的私下交易,三是客服频繁催促转账以制造紧迫感——557卡盟恰恰踩中了这些风险点。

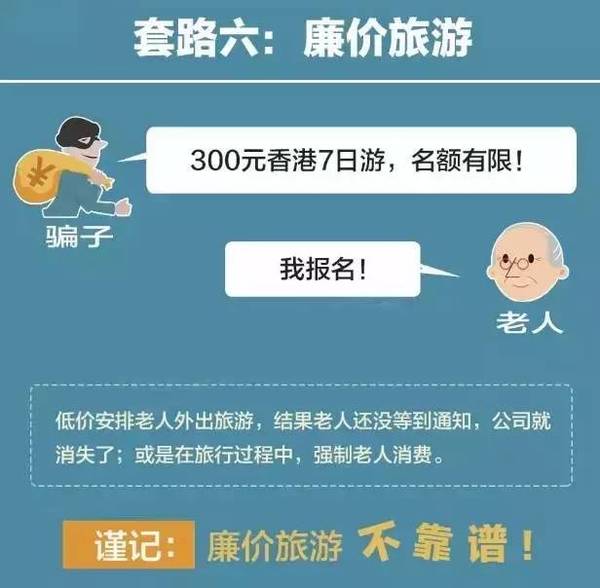

用户之所以容易轻信557卡盟这类平台,根源在于虚拟商品交易的“信息不对称”与“侥幸心理”。一方面,多数用户对卡盟平台的运营逻辑、资质审核缺乏了解,难以辨别其背后的供应链是否真实存在;另一方面,“低价诱惑”会激活人性的贪念,让用户忽略潜在风险。例如,有用户反馈称,在557卡盟充值时,客服以“系统维护”“通道延迟”等理由拖延发货,直至最后失联。此时,用户才意识到自己遭遇了“典型的充值诈骗”——这种骗局利用了用户对虚拟商品即时性的需求,通过虚假的“优惠”切断其理性判断。更值得警惕的是,部分骗局还会发展成“代理模式”,鼓励用户拉新返利,形成“金字塔式”的诈骗链条,不仅骗取直接用户,更让代理者沦为帮凶。

面对557卡盟的潜在风险,“快验证”是用户保护自身权益的核心手段。这里的“验证”并非简单的平台官网查询,而是多维度的资质核查与交易安全评估。首先,需通过官方渠道核实平台资质,例如登录国家企业信用信息公示系统,查询557卡盟运营主体是否具备营业执照,经营范围是否包含“增值电信业务”“互联网销售”等关键项目。值得注意的是,许多诈骗平台会使用“皮包公司”或冒用他人资质,因此需仔细核对企业名称、注册地址与实际运营是否一致。其次,要警惕平台支付方式的安全隐患,正规卡盟平台通常会接入支付宝、微信支付等第三方担保交易,而557卡盟若要求直接转账至个人账户或使用不明支付链接,这本身就是重大风险信号。此外,用户还可通过黑猫投诉、12321网络不良与垃圾信息举报受理中心等渠道,查询该平台是否存在历史投诉记录——若已有大量用户反馈“充值不发货”“客服失联”,则需立即停止交易。

从行业生态角度看,557卡盟这类骗局的存在,暴露了虚拟商品交易领域的监管短板与用户教育的缺失。当前,卡盟平台多游离于严格监管之外,部分平台甚至利用“虚拟商品无实物”的特性,将诈骗行为包装成“商业纠纷”,增加了维权难度。对此,除了用户需提升“快验证”意识外,监管部门也应加强对虚拟交易平台的资质审查与动态监测,建立“黑名单”制度,对涉嫌诈骗的平台及时关停并追究法律责任。同时,行业内部可推动建立信用评价体系,通过第三方机构对平台的供应链稳定性、售后服务能力进行认证,为用户提供可信的交易参考。

虚拟商品交易的本质是信任的交换,而557卡盟的潜在骗局,恰恰是对这种信任的恶意透支。作为用户,我们必须清醒认识到:没有任何“低价”值得以身犯险,没有任何“客服”能凌驾于交易安全之上。面对557卡盟这类可疑平台,最理性的选择永远是“别轻信,快验证”——用核实资质、选择担保交易、查询信用记录等实际行动,构筑起财产安全的“防火墙”。唯有如此,才能在虚拟商品交易的浪潮中,既享受便利,又规避风险,让每一笔交易都真正实现“物有所值”。