在虚拟商品交易日益普及的当下,“毁忆卡盟”这类主打账号处理与数据清除的平台逐渐进入公众视野。然而,伴随其宣传的“快速安全”“彻底清除”,用户对其真实可靠性的质疑声也从未停止。毁忆卡盟真的靠谱吗?要解答这个问题,需深入拆解其运作逻辑、用户反馈与行业生态,揭开平台背后的真实情况。

毁忆卡盟的定位与运作模式,本质上是对传统卡盟类平台的延伸。传统卡盟以游戏点卡、虚拟货币交易为核心,而“毁忆卡盟”则聚焦于更敏感的账号注销与数据清除服务——无论是游戏账号、社交账号还是电商平台账号,用户可通过平台付费实现“痕迹清除”。其宣传语常强调“专业数据擦除”“隐私零残留”,甚至承诺“支持多平台覆盖”,迎合了用户对数字隐私保护的焦虑需求。但这类平台的运作模式存在明显漏洞:用户需提交账号密码、个人信息等敏感数据,而平台既未明确说明技术原理,也缺乏第三方监管,数据在传输、存储过程中的安全性完全依赖平台自律,这本身就是巨大的风险隐患。

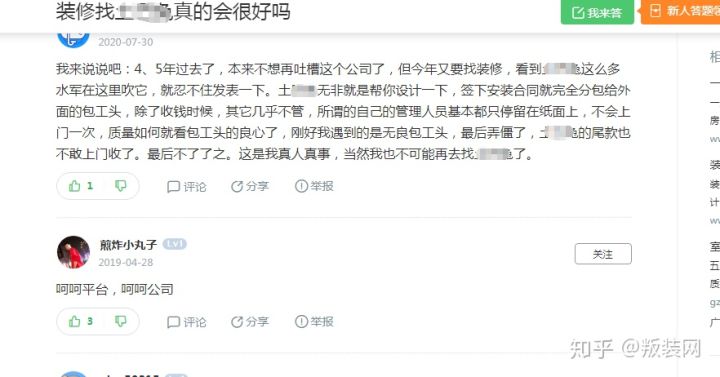

用户使用毁忆卡盟的痛点,集中体现在“宣传与实际的巨大落差”上。多位用户反馈,平台宣称的“彻底清除”往往流于表面。例如,某游戏玩家付费清除了角色数据,却发现账号登录记录仍被平台保留,甚至后续收到平台推送的“账号复活”广告;更有甚者,社交账号“清除”后,好友列表与聊天记录虽无法本地查看,但通过平台申诉渠道仍可恢复,显然未达到“物理级删除”。这类问题的根源在于,多数毁忆卡盟并未采用专业的数据覆写技术(如美国国防部DOD 5220.22-M标准),仅通过删除缓存或标记“已废弃”实现“假清除”,用户数据仍残留于服务器备份中,极易被恶意利用或泄露。

从行业生态看,毁忆卡盟的可靠性问题本质上是虚拟交易平台监管缺位的缩影。当前,涉及数据处理的虚拟平台普遍面临三重困境:一是技术门槛低,小团队甚至个人即可搭建“清除工具”,无需专业资质即可上线运营;二是监管空白,数据清除服务尚未纳入《网络安全法》明确监管范畴,平台是否具备数据处置能力、是否遵循合规流程,缺乏有效核查;三是用户认知偏差,多数用户对“数据清除”存在技术盲区,将“删除”等同于“彻底销毁”,忽视了云端备份、分布式存储等现实因素。这种生态下,部分平台为吸引用户,刻意夸大“清除效果”,甚至编造“AI智能清除”等虚假概念,进一步加剧了用户的信任危机。

更深层次的风险在于,毁忆卡盟可能成为数据黑产的“中转站”。用户提交的账号信息本质上属于个人隐私,部分平台在收集数据后,并未按承诺销毁,反而通过“数据倒卖”牟利——游戏账号可转售给“打金工作室”,社交账号可用于营销推广,甚至涉及诈骗团伙利用恢复的账号实施犯罪。2023年某省网警通报的案例中,某“数据清除平台”实为犯罪团伙伪装,用户付费“清除”账号后,数据被批量贩卖,导致大量用户遭遇财产损失。这类案例警示我们:当平台以“清除”之名行“收集”之实时,用户所谓的“隐私保护”反而成了数据泄露的导火索。

面对毁忆卡盟的可靠性争议,用户需建立“理性防御”意识。首先,明确“彻底清除”的技术边界:即使是专业机构,也无法保证100%覆盖所有数据存储介质(如云端备份、本地缓存、操作日志),任何承诺“绝对清除”的平台均涉嫌虚假宣传。其次,优先选择官方渠道处理账号数据,如游戏厂商提供的“账号注销”功能、社交平台的“数据导出与删除”工具,这些流程虽繁琐,但合规且有保障。若必须使用第三方平台,需核实其ICP备案信息、用户评价中是否存在“数据泄露”投诉,并避免提交与账号绑定的身份证、手机号等核心信息。

数字时代的隐私保护,本质是技术与信任的博弈。毁忆卡盟的出现,反映了用户对数据安全的迫切需求,但当前行业乱象也证明:脱离监管与技术的“便捷服务”,终将沦为风险陷阱。与其依赖不可靠的平台“清除痕迹”,不如从源头减少数据泄露风险——定期修改密码、开启双重验证、谨慎授权第三方权限,才是更有效的自我保护。当用户不再盲目追求“一键清除”,而是建立科学的数字隐私观念时,类似毁忆卡盟的“伪需求”平台自然会失去生存土壤。毕竟,真正的隐私安全,从来不是靠付费“清除”实现的,而是源于对数据流转的每一个环节保持清醒与警惕。