短信验证码轰炸卡盟作为网络黑灰产业链的典型产物,其本质是提供非法短信发送工具的隐蔽平台,近年来随着网络通信技术的普及,这类工具的传播与滥用对个人隐私、企业运营乃至社会秩序构成了严重威胁。所谓“短信验证码轰炸”,是指通过技术手段批量、高频向目标手机号发送验证码短信,通常用于骚扰、恐吓、恶意注册或破解账号,而“卡盟”则是这类工具的集散地,用户需付费购买“轰炸服务”或下载相关软件。尽管网络上存在“哪里能下载到靠谱的短信验证码轰炸卡盟”的搜索需求,但这类平台本身游走在法律边缘,所谓“靠谱”不过是非法利益的幌子,其背后隐藏的不仅是技术漏洞,更是对法律法规的公然挑战。

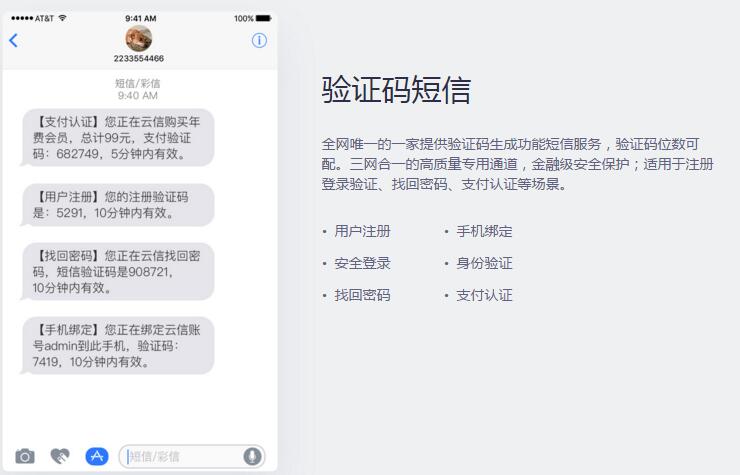

从技术层面看,短信验证码轰炸卡盟的运作依赖于对通信接口的滥用。正规短信通道需通过运营商实名审核,而非法平台则通过租用、盗用或伪造的通道接口,实现批量发送。部分技术能力较强的团伙甚至会开发“轰炸软件”,通过爬取公开短信平台API接口或利用运营商系统漏洞,实现“秒级轰炸”和“号码池轮换”,以此规避监测。这类工具往往以“免费试用”“按量付费”为诱饵,吸引用户在暗网或加密社交平台下载,实则暗藏木马程序,不仅会窃取用户个人信息,甚至可能让使用者沦为犯罪分子的“帮凶”。例如,某案例中,不法分子通过售卖“轰炸软件”牟利,买家却因软件内置的后门导致银行账户被盗,最终人财两空。

短信验证码轰炸的危害具有多层次性和扩散性。对个人而言,频繁的验证码短信会导致手机卡顿、错过重要通知,甚至被用于“短信轰炸式骚扰”,严重影响正常生活;更严重的是,部分不法分子利用轰炸获取的验证码,尝试登录目标账号,实施盗号、诈骗等犯罪,直接威胁财产安全。对企业而言,若客户服务热线或注册系统遭遇轰炸,可能导致业务瘫痪、品牌形象受损,甚至引发客户流失。对社会而言,这类行为破坏了通信市场的公平秩序,消耗了运营商的信道资源,更滋生了“黑灰产业链”——从软件开发、通道提供到用户推广,形成分工明确的犯罪网络,增加监管打击难度。

法律层面,短信验证码轰炸已明确触碰红线。根据《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一,违反国家有关规定,向他人出售或者提供公民个人信息,情节严重的,构成侵犯公民个人信息罪;若以轰炸手段扰乱公共秩序,则可能涉嫌寻衅滋事罪。2021年,公安部“净网”专项行动中,曾成功打掉一个涉及全国30余个省份的“短信轰炸”团伙,抓获犯罪嫌疑人120余名,查获非法获利超2000万元,这足以说明此类犯罪的严重性及国家打击的决心。然而,仍有部分用户抱有侥幸心理,试图寻找“靠谱的轰炸卡盟”,却不知自己已从潜在的受害者转变为违法参与者——即便只是下载使用工具,也可能因“帮助信息网络犯罪活动罪”承担刑事责任。

面对“哪里能下载到靠谱的短信验证码轰炸卡盟”这类问题,答案只有一个:不存在合法的“靠谱”平台,任何声称提供此类工具的渠道都是非法且危险的。正规应用商店和网站绝不会收录此类软件,而所谓“暗网资源”“加密群组”更可能是钓鱼陷阱或诈骗工具。普通用户需提高警惕,对“免费轰炸”“测试软件”等诱惑保持清醒,避免因好奇或报复心理触碰法律红线。同时,企业和机构应加强技术防护,例如在注册环节引入图形验证、滑块验证等反轰炸机制,并与运营商合作建立异常流量监测系统,及时拦截恶意短信。

从行业生态看,铲除短信验证码轰炸卡盟的生存土壤,需要多方协同发力。运营商需持续升级短信通道监测技术,对高频、批量发送的短信实时拦截,并向公安机关推送线索;监管部门应完善法律法规,明确“软件开发者”“平台推广者”的法律责任,切断产业链条;互联网企业则需承担社会责任,通过算法识别、用户举报等机制,屏蔽相关非法信息的传播。唯有形成“技术防控+法律打击+行业共治”的闭环,才能从根本上遏制这类黑灰产业的蔓延。

归根结底,“短信验证码轰炸卡盟”的泛滥是技术发展与监管滞后矛盾的体现,但绝不能成为其存在的理由。在数字化时代,便利与安全始终相伴相生,任何试图以破坏规则获取利益的行为,终将受到法律与道德的双重审判。对于普通用户而言,拒绝非法工具、保护个人信息安全,既是对自身权益的维护,也是对网络清朗环境的贡献;而对于整个社会而言,构建“不敢犯、不能犯、不想犯”的治理体系,才是根治此类顽疾的根本之道。