在社交媒体营销竞争白热化的当下,“点赞”已成为衡量内容热度的重要指标,而“低价名片赞刷赞网的服务”也随之成为部分个人和企业的“捷径”。然而,这种看似能快速提升数据表现的服务,真的能带来期待中的真实效果吗?深入剖析其运作逻辑、实际价值与潜在风险,或许能帮助我们拨开数据迷雾,看清营销的本质。

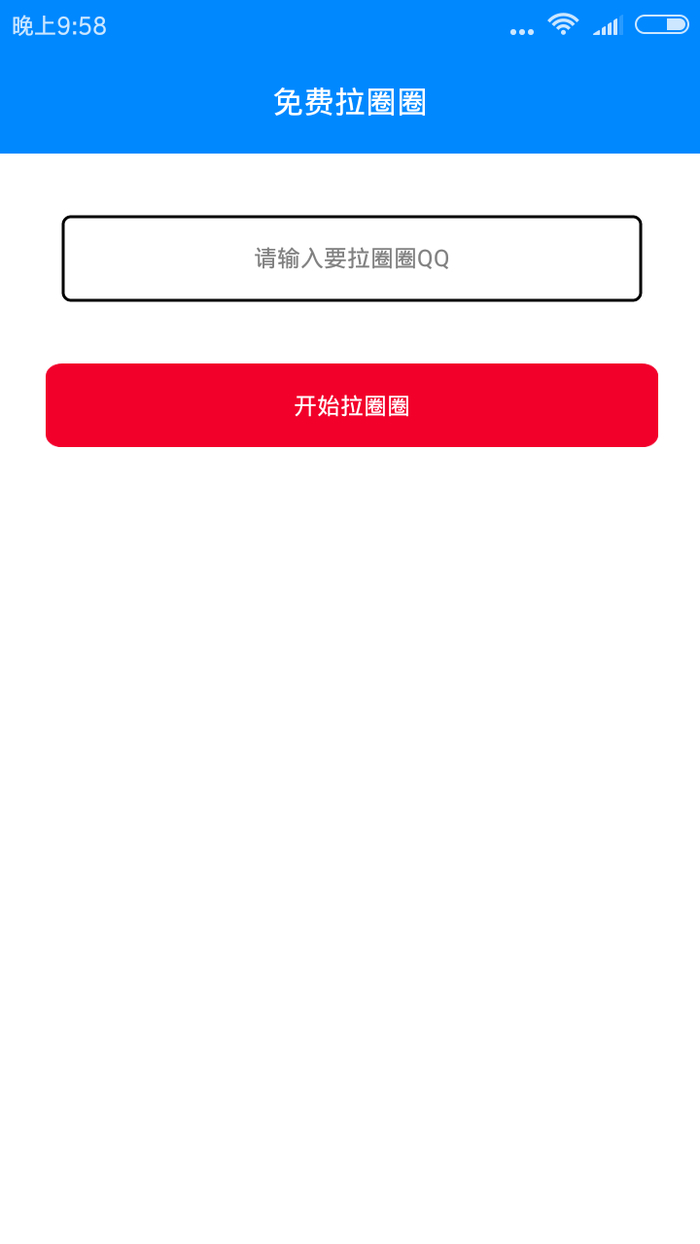

低价名片赞刷赞网的服务,本质上是通过技术手段批量制造虚假互动数据。这类服务通常以“0.01元/个”“100个起购”等低价吸引用户,利用模拟账号、机器脚本或“养号”矩阵,在短时间内为目标内容注入大量点赞。从表面看,用户能以极低成本获得“数据繁荣”——朋友圈的点赞数从个位数跃升至三位数,品牌动态的互动率瞬间飙升,这种“即时满足感”正是其吸引力所在。尤其对小微企业或个人创业者而言,当真实流量积累缓慢时,低价刷赞似乎成了打破冷启动困境的“救命稻草”,既能满足平台对“高互动内容”的流量倾斜,又能营造“受欢迎”的假象,试图在用户心中建立初步信任。

但真实效果的核心,从来不是冰冷的数字,而是数字背后的用户行为与商业价值。刷赞服务制造的“点赞”,本质是脱离真实用户需求的“僵尸数据”。这些点赞可能来自同一批重复操作的账号,或是毫无关联的“机器粉”,它们不会带来评论、转发、收藏等深度互动,更不会转化为实际消费或品牌忠诚度。举个例子:某餐饮品牌通过刷赞使新品宣传视频获得10万点赞,却仅收获20条评论且多为“刷赞平台广告”,用户到店转化率反而低于同期未刷赞的自然内容。这种“高点赞、低转化”的割裂,恰恰暴露了虚假数据的本质——它或许能欺骗算法一时,却无法欺骗真正有需求的用户。当潜在客户看到一条内容点赞量很高却无人讨论时,反而会产生“数据造假”的质疑,反而损害品牌信任。

更值得警惕的是,刷赞效果的“短期性”与“高风险性”。各大社交平台早已建立完善的反作弊机制,通过识别用户行为轨迹、设备指纹、互动模式等维度,精准打击刷量行为。一旦被平台判定为“异常数据”,轻则限流、降权,重则封禁账号。近年来,微信、抖音、小红书等平台已多次开展“清朗行动”,下架数百万条虚假互动内容,无数依赖刷赞的账号一夜之间“数据归零”。此外,提供刷赞服务的平台往往缺乏安全保障,用户在购买过程中需提交账号密码,极易导致信息泄露甚至被盗用。这种“用短期数据赌账号安全”的行为,本质上是一场得不偿失的赌博。

从行业竞争的长期视角看,过度依赖低价名片赞刷赞网的服务,只会陷入“数据依赖-内容空心化-效果崩塌”的恶性循环。当企业将资源投入刷赞而非内容创作时,逐渐丧失对用户真实需求的洞察力;当虚假数据成为衡量成功的唯一标准时,真正有价值的内容被淹没在“数据泡沫”中。反观那些坚持真实运营的品牌,通过优质内容、精准用户运营和真诚互动积累的粉丝,虽然增长缓慢,但用户粘性高、转化率稳定,能在激烈的市场竞争中建立长期壁垒。数据显示,自然互动率超过5%的内容,其用户生命周期价值是刷赞内容的3倍以上——这便是真实效果的力量。

归根结底,刷赞服务的“真实效果”是一场自欺欺人的数字游戏。它能带来的,或许是一时的心理满足或虚假的“面子工程”,却无法解决营销的核心命题:如何通过真实触达与深度连接,实现用户价值的持续增长。与其在虚假数据上“走捷径”,不如将精力投入到内容打磨、用户调研和互动策略中——毕竟,真正能打动人心的,从来不是冰冷的点赞数,而是内容背后传递的价值与温度。对于追求长期发展的个人与企业而言,放弃对刷赞的幻想,回归营销的本质,才是通往“真实效果”的唯一正道。