当用户在“铭信卡盟”完成充值操作后,页面提示“交易失败”,而账户余额却未如期增加,甚至扣款短信已至,钱款却如石沉大海——这种“铭信卡盟充值失败?钱款为何迟迟不到账?”的困境,正成为越来越多数字商品交易用户的痛点。这一现象并非偶然,而是技术架构、流程设计、风控机制与用户操作等多重因素交织的结果,需要从底层逻辑拆解其成因,才能找到破解之道。

技术层面的“隐形门槛”:系统协同的“最后一公里”难题

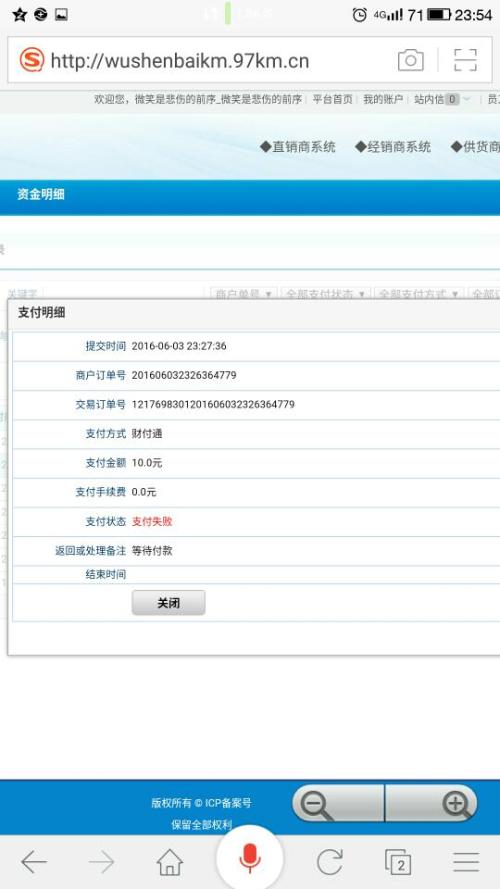

铭信卡盟作为数字商品交易平台,充值流程涉及用户终端、支付网关、平台系统、上游供应商等多个节点,任何一个环节的技术异常都可能导致“充值失败”或“钱款不到账”。最常见的问题是支付接口的“状态不一致”:用户在支付页面完成扣款,支付平台已向银行或第三方支付机构发送“扣款成功”指令,但因网络延迟或系统负载过高,该指令未能及时传递至铭信卡盟的核心订单系统。此时,用户看到的是“交易失败”,而支付平台却记录了“已支付”,形成“数据孤岛”。此外,系统缓存机制也可能引发故障——若充值订单生成后未能及时清理缓存,可能导致重复提交或状态更新滞后,用户资金被“锁定”在中间状态,迟迟无法到账。

流程链条中的“断点风险”:从“支付成功”到“到账完成”的“断层”

充值交易的完整链条包含“用户发起支付→支付平台扣款→平台接收回调→生成充值订单→资金结算到账”五个关键步骤,其中“回调接收”与“订单生成”是易断点。部分平台为了追求交易速度,简化了回调验证逻辑,若支付回调中的签名或订单号格式异常,系统可能直接丢弃该回调,导致用户虽已付款,但平台未生成有效订单。另一种情况是“人工审核依赖”:当用户充值金额较大或触发风控规则时,平台会转入人工审核队列,若审核流程不透明、时效未明确告知,用户会误以为系统故障,实则钱款已在平台账户中等待放行。这种“流程黑箱”加剧了用户对“铭信卡盟充值失败”的焦虑。

风控机制的“双刃剑效应”:安全与体验的“平衡木游戏”

数字商品交易平台面临盗刷、洗钱、虚假交易等风险,风控系统必不可少,但过于严苛的规则可能“误伤”正常用户。例如,新用户首次充值超过500元即触发“异地登录+设备指纹”双重验证,若用户更换设备或网络环境,会被判定为“高风险交易”,充值订单被冻结;又如,短时间内连续充值多次,系统可能将其识别为“薅羊毛”行为,直接拦截交易并限制账户功能。这些风控措施虽降低了平台风险,却让用户在毫不知情的情况下陷入“铭信卡盟充值失败”的困境,且多数平台未在充值前充分提示风控规则,导致用户对“钱款为何迟迟不到账”无从查起。

用户操作的“认知偏差”:细节疏忽引发的“无效充值”

部分用户对“铭信卡盟充值”的流程规则存在认知误区,导致操作失误。例如,混淆“充值”与“购买”的区别——充值是向账户余额注资,购买是直接兑换商品,若用户误将购买商品操作视为充值,自然看不到余额增加;又如,未注意支付方式限制,部分平台仅支持储蓄卡快捷支付,却用户误用信用卡导致交易失败;再如,在充值过程中频繁切换页面或关闭应用,导致支付请求中断,但部分支付接口已预扣款,形成“单边账”。这些操作层面的疏忽,往往被用户归咎于“平台故障”,实则可通过仔细阅读规则、确认操作环境规避。

破局之道:构建“透明化、可追溯、高容错”的充值生态

解决“铭信卡盟充值失败?钱款为何迟迟不到账?”的问题,需平台与用户双向发力。对平台而言,应优化技术架构:建立支付回调重试机制,确保“扣款成功”指令100%触达;开发实时订单追踪系统,用户可查看“支付状态→回调状态→订单生成→到账进度”全流程;明确风控规则边界,在充值页面提示“哪些操作可能触发审核”,并缩短审核时效。对用户而言,需养成“三确认”习惯:确认支付环境稳定(避免弱网或频繁切换应用)、确认充值信息准确(核对账户、金额、支付方式)、确认规则细节(阅读充值说明与风控提示)。唯有将技术精度、流程透明与用户信任三者拧成一股绳,才能让“铭信卡盟充值”从“问题高频区”蜕变为“体验稳定器”,让每一笔资金都能“安全、准时、清晰”地抵达用户账户。