虚拟交易平台的信任问题,始终是用户绕不开的焦虑。当“非梦非卡盟”这样的平台进入视野时,“这平台靠谱吗?真的不骗人吗?”的疑问便随之而来。事实上,虚拟交易市场的复杂性,让“靠谱”与“骗人”的评判标准远非简单的是非题。要回答这个问题,需从平台属性、风险控制、用户权益保障等维度,深入拆解“非梦非卡盟”的真实底色。

“非梦非卡盟”究竟是什么?从名称和行业定位来看,它大概率属于虚拟商品交易平台,聚焦于游戏道具、账号、会员服务,或数字内容、虚拟服务等细分领域。这类平台的核心价值,在于连接虚拟商品的供给方与需求方,通过标准化交易流程降低信息不对称。然而,虚拟商品的“无形性”和“数字化”特征,也让交易风险天然存在——比如货不对板、账号被盗、服务缩水,甚至平台跑路。用户对“非梦非卡盟”的质疑,本质上是对这类风险能否被有效控制的担忧。

虚拟交易平台的“骗人”行为,通常集中在几个典型场景:一是虚假宣传,用低价、稀有商品吸引用户,实际交付时却以次充好;二是钓鱼链接,诱导用户脱离平台交易,导致资金被骗;三是信息泄露,用户账号、支付信息被平台或第三方恶意利用;四是售后缺位,出现问题后客服推诿、投诉无门。这些乱象在行业中并不少见,也让用户对任何新平台都抱有天然警惕。那么,“非梦非卡盟”在这些方面是否存在防范机制?

从安全措施来看,一个靠谱的虚拟交易平台,首先需要建立“交易担保”机制。用户下单后,资金应暂存于平台,确认收货且无纠纷后,再打款给卖家。这种“第三方担保”模式能有效避免卖家收款不发货的风险。若“非梦非卡盟”采用此类模式,其基础安全性便有了保障。其次,平台的技术防护能力至关重要,比如是否采用HTTPS加密传输、是否支持双因素认证、是否有交易异常监控系统。这些技术细节虽普通用户难以直接感知,却是防范黑客攻击、账号盗用的“隐形盾牌”。若平台在这些基础投入上吝啬,其“靠谱性”便要打上问号。

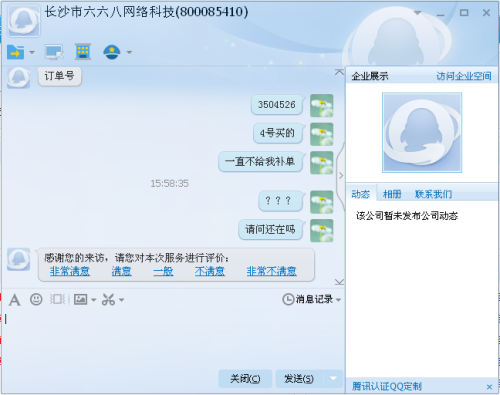

用户权益保障,更是判断“是否骗人”的核心标尺。一个负责任的平台,会明确公示交易规则、退款政策、纠纷处理流程,并设立高效的客服响应机制。例如,当用户遇到“货不对板”时,平台能否提供清晰的举证渠道?能否在合理时间内介入调解?若调解失败,是否有仲裁或赔付机制?现实中,不少平台以“虚拟商品不支持退货”为由推卸责任,实则是对用户权益的侵害。“非梦非卡盟”若能公开透明的规则、建立可追溯的纠纷处理链,其“不骗人”的承诺才更具说服力。

行业趋势也影响着平台的靠谱程度。近年来,随着《电子商务法》《网络交易监督管理办法》等法规的实施,虚拟交易平台被要求进行实名认证、亮证经营,违规成本显著提高。合规化已成为行业生存的底线,而非加分项。若“非梦非卡盟”主动对接监管部门、公开平台资质、接受社会监督,说明其有长期运营的意愿,而非“捞一笔就走”的短期思维。这种合规意识,是平台“靠谱”的重要背书。反之,若信息模糊、资质缺失,用户便需高度警惕。

当然,用户自身的辨别能力同样关键。面对“非梦非卡盟”这样的平台,不妨先做“三查”:查资质,看平台是否有ICP备案、是否公示工商信息;查评价,不仅看好评,更要关注差评中的具体问题,判断是偶发还是系统性风险;查规则,仔细阅读交易流程、售后条款,重点留意“霸王条款”或模糊表述。这些动作虽繁琐,却能最大限度降低踩坑概率。

虚拟交易的本质,是信任的转移。用户将资金和账号安全交给平台,本质是对平台“责任”的托付。“非梦非卡盟”是否靠谱,不取决于宣传口号,而取决于它能否在每一次交易中践行“透明、安全、负责”的原则。对于用户而言,“真的不骗人”从来不是一句轻飘飘的承诺,而是需要通过细节、机制、长期口碑共同验证的结果。在虚拟与现实交织的数字时代,唯有将用户权益置于首位,平台才能在信任的土壤上生长,而非在质疑的泥潭中沉沦。