“颜夕卡盟真的被骗了吗?坑人的项目,坑钱!”——这个问题在近期虚拟商品交易领域引发了不少争议。要解答这一疑问,我们需要从卡盟行业的本质模式、颜夕卡盟的具体运作逻辑、用户资金流向以及行业监管现状等多个维度展开分析,而非简单以“骗”或“不骗”做二元化判断。

卡盟,作为早期虚拟商品分销平台的统称,原本是为游戏点卡、软件激活码、影视会员等虚拟商品提供批量采购与转售服务的渠道。其核心价值在于连接上游供应商与下游零售商,通过差价盈利,属于典型的B2B2C商业模式。然而,随着行业野蛮生长,部分卡盟平台逐渐偏离虚拟商品交易的本质,演变成以“拉人头”“充值返利”为主要手段的资金盘,这正是“坑人的项目”“坑钱”等负面评价的根源所在。颜夕卡盟的争议,本质上也是这种行业异化在具体平台上的体现。

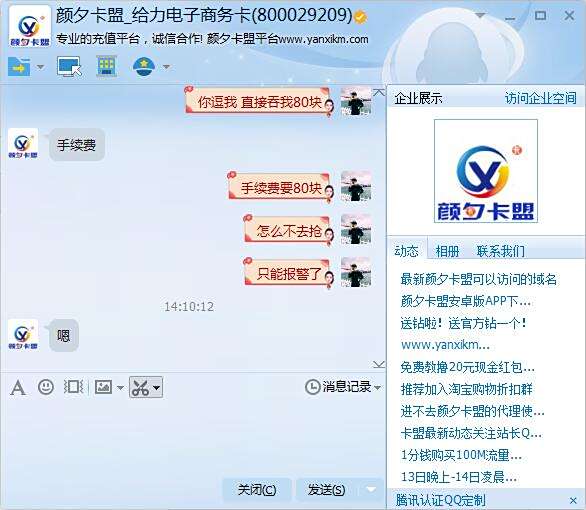

从颜夕卡盟的公开运作模式来看,其核心问题并非虚拟商品交易本身,而是“代理分级制度”与“静态收益承诺”的结合。该平台设置了多个代理等级,从普通代理到区域代理,每一级升级都需要缴纳数千至数万元不等的“代理费”,同时承诺代理可通过发展下线、平台充值返利等方式获得高额回报。这种模式下,平台收入主要依赖新代理的“入门费”而非真实商品交易,当新增代理无法覆盖原有代理的返利支出时,资金链便会断裂,导致用户无法提现——这正是“坑钱”的直接表现。值得注意的是,颜夕卡盟在宣传中刻意淡化虚拟商品交易环节,转而强调“躺赚”“月入过万”等话术,这种对盈利模式的过度包装,与合法分销平台的“薄利多销”形成鲜明对比,也进一步印证了其偏离行业本质的倾向。

资金流向是判断平台是否“坑人”的关键指标。合法的卡盟平台会将用户资金用于采购虚拟商品、支付结算等真实经营活动,资金流水透明且可追溯;而颜夕卡盟的公开信息显示,其资金主要用于代理返利、市场推广等“消耗性支出”,而非商品供应链建设。当平台要求用户通过第三方个人账户充值,而非对公银行账户或第三方支付机构托管时,资金便处于监管真空状态,极易被挪用或卷跑。事实上,不少用户反馈称,在颜夕卡盟达到一定提现金额后,客服便以“系统维护”“审核延迟”等理由拖延,甚至直接失联,这种操作模式与典型的“庞氏骗局”高度相似,即用后期用户的资金支付前期用户的收益,最终导致崩盘。

从行业监管角度看,虚拟商品交易领域长期存在“灰色地带”。虽然我国《电子商务法》《禁止传销条例》等法律法规明确禁止“拉人头”“缴入门费”等传销行为,但部分卡盟平台通过“虚拟商品”作为幌子,将传销行为包装成“合法分销”,增加了监管难度。颜夕卡盟的“代理分级+充值返利”模式,已涉嫌违反《禁止传销条例》中“要求被发展人员以缴纳费用或购买商品等方式获得加入资格”的规定,若其未取得相关增值电信业务经营许可证,还可能涉嫌非法经营。然而,由于虚拟商品交易的隐蔽性和跨地域性,监管部门往往在平台崩盘、用户大规模维权后才介入,此时用户资金已难以追回,这也是“坑钱”现象屡禁不止的重要原因。

那么,用户应如何识别类似“颜夕卡盟”的坑人项目?首先,需警惕“高收益、零风险”的宣传话术,任何承诺静态收益远高于行业平均水平的项目,都可能是资金盘;其次,关注资金流向,要求平台提供对公账户充值渠道或第三方托管协议,避免通过个人账户转账;再次,核查平台资质,合法的虚拟商品交易平台通常有ICP备案、增值电信业务经营许可证等信息,可通过官方渠道查询;最后,理性评估商业模式,若平台收入主要依赖代理费而非真实商品交易,其可持续性便存疑。

归根结底,“颜夕卡盟是否骗人”的答案,取决于其是否以真实交易为基础,还是以“割韭菜”为目的。 在数字经济时代,虚拟商品交易本身具有合法性和发展潜力,但行业的健康发展需要平台坚守“交易本质”、用户提升“风险意识”、监管部门强化“精准打击”。只有剥离“卡盟”行业中的传销外衣,回归“为虚拟商品流通提供价值”的初心,才能避免更多“坑钱”事件的发生,让这一领域真正成为数字经济的良性组成部分。