你是否在网上刷赞好友以增加朋友点赞数?这个问题看似是日常社交中的一个小动作,实则是数字时代社交逻辑变迁的微观切片。当“点赞”从单纯的情感反馈演变为社交货币,当朋友圈的点赞数成为衡量“受欢迎度”的隐性指标,越来越多的人开始陷入“为好友刷点赞以增加朋友点赞数”的社交博弈中。这种行为背后,藏着怎样的心理动因?它又如何重构了我们对“朋友关系”与“社交价值”的认知?

“点赞互惠链”:社交焦虑驱动的行为惯性

“你帮我点赞,我回你赞”,这是许多社交平台用户心照不宣的“潜规则”。为好友刷点赞以增加朋友点赞数,本质上是“点赞互惠”的延伸——当用户发现某条动态点赞数偏低时,会主动通过私信、群聊等方式请求好友“支援”,甚至出现“专业点赞群”“互赞小分队”等组织。这种行为的直接驱动力,是社交场景中的“焦虑感”:一条动态长时间无人点赞,可能被解读为“内容不够好”“人缘差”,甚至引发对自身社交价值的质疑。

这种焦虑在年轻群体中尤为显著。学生党为了“生日动态破赞”,提前一周通知同学帮忙;职场新人为了“工作汇报获得认可”,请同事为朋友圈内容点赞;就连宝妈分享育儿日常,也会因“点赞数太少”而感到失落。为好友刷点赞以增加朋友点赞数,看似是“帮人”,实则是“自救”——通过构建“点赞互惠链”,确保自己在需要时也能获得同等支持。这种“互助”逐渐形成行为惯性,让刷点赞从“偶尔为之”变成“日常社交任务”。

从“情感反馈”到“社交资本”:点赞符号的价值异化

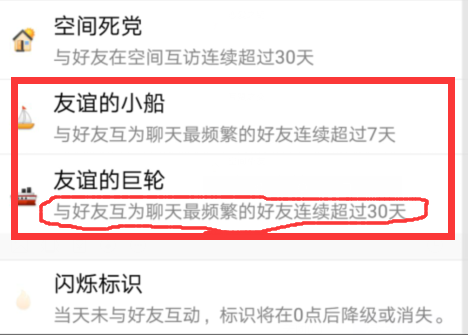

“点赞”的本意是表达认同与支持,但在算法逻辑与社交攀比的共同作用下,它逐渐异化为可量化的“社交资本”。平台通过“点赞数排序”“热门推荐”等机制,将点赞量与内容曝光度绑定,用户为了获得更多流量,必须不断“优化”点赞数据。此时,“为好友刷点赞以增加朋友点赞数”便有了双重目的:既帮助朋友提升内容热度,也为自己积累“人情债”——今天你帮我点赞10次,明天我需要时,你也会主动回赠。

这种“社交资本”的积累,甚至衍生出“点赞数人设”。有人刻意维持“点赞达人”形象,通过频繁为好友点赞换取对方回赞;有人将“朋友圈点赞数”作为社交圈层地位的象征,认为“点赞越多,朋友越广”。当点赞数成为衡量人际关系的“标尺”,真实的情感连接便开始被数字符号取代。我们不再关心“朋友是否真心喜欢我的内容”,而是关注“我的点赞数是否达标”。这种异化,让“为好友刷点赞以增加朋友点赞数”从“社交润滑剂”变成“社交压力源”。

算法与规则的博弈:灰色地带中的生存策略

尽管大多数社交平台明确禁止“刷赞”行为,并将“恶意刷赞”纳入违规处理范围,但用户对“增加朋友点赞数”的需求从未消失。为了规避平台监管,“刷赞”方式不断迭代:从手动互赞到使用“第三方互赞工具”,从真人点赞到“机器人刷赞”,甚至出现“按量付费”的点赞黑产。这些行为游走在平台规则的红线边缘,形成了“需求-供给-监管”的灰色产业链。

更深层的矛盾在于:平台算法鼓励用户追求“高点赞”,却又不允许用户“主动追求高点赞”。当系统将“点赞数”作为内容分发的核心指标时,用户为了获得流量,不得不通过“刷赞”满足算法偏好;而平台一旦发现异常点赞,又会限流、封号,让用户陷入“被算法绑架”的困境。为好友刷点赞以增加朋友点赞数,本质上是用户在算法逻辑与社交需求之间寻找的生存策略——明知不可为而为之,只为在数字社交场中“不被落下”。

回归真实:当点赞不再是社交的唯一答案

为好友刷点赞以增加朋友点赞数,看似是“维护关系”的无奈之举,实则反映了数字时代社交的深层困境:我们过度依赖虚拟符号的量化反馈,却忽视了真实情感的价值。点赞数再多,也无法替代一句真诚的评论;朋友圈的热闹,也掩盖不了线下交流的匮乏。

真正的朋友关系,不需要“点赞互惠”来维系。当你分享喜悦时,朋友会主动送上祝福而非等待你请求点赞;当你遇到困难时,朋友会伸出援手而非计较“点赞回报”。或许,我们可以尝试跳出“点赞数焦虑”:少一些对数字的执念,多一些对内容的关注;少一些“刷赞”的功利心,多一些“真诚互动”的温度。毕竟,社交的本质不是“点赞数的堆砌”,而是“人与人之间的连接”。

下次当你想要为好友刷点赞以增加朋友点赞数时,不妨先问问自己:我是真的喜欢这条内容,还是仅仅为了维持一个“点赞数达标”的社交表象?答案或许会让你重新审视“点赞”的意义——它本应是情感的自然流露,而非社交的KPI。