在数字服务全面渗透的当下,“SVIP永久会员卡盟”以“一次付费,终身尊享”的口号迅速占领用户心智,成为许多人追求“一劳永逸”服务的首选。然而,当“永久权益”遇上快速迭代的市场与动态变化的商业模式,这种看似绝对的承诺,是否真的能兑现用户对“终身无忧”的期待?

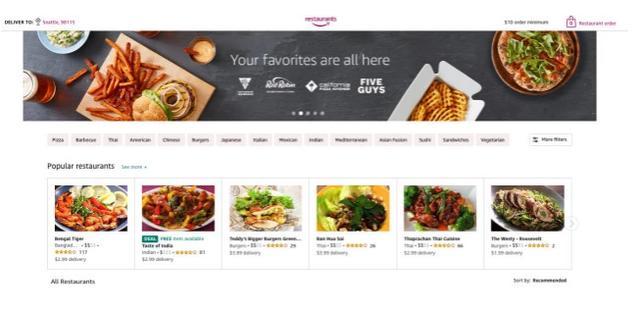

SVIP永久会员卡盟并非单一平台的独立产品,而是整合了多个数字服务领域(如视频、音乐、电商、教育等)资源的会员聚合体系,用户通过一次性付费即可获得跨平台的高等级权益。这种模式的出现,本质上是数字服务行业从“流量争夺”向“用户留存”转型的产物——在获客成本不断攀升的背景下,平台希望通过“永久”标签锁定用户长期价值,而用户则渴望通过一次性投入规避未来可能的价格上涨与重复付费。但问题在于,“永久”在商业实践中从来不是静态的概念,其背后隐藏着成本分摊、服务迭代与风险承担的多重博弈。

从商业逻辑来看,“永久权益”的本质是“预付费模式+长期服务承诺”,但平台的成本回收与盈利压力,往往会让这种承诺面临考验。数字服务的核心成本包括技术研发、内容采购、服务器运维与人力投入,这些成本会随市场环境动态变化。例如,视频平台需持续购买版权内容,音乐平台需支付版权方分成,教育平台需更新课程体系——若永久会员的预付费无法覆盖长期成本增长,平台要么通过“隐性缩水”权益(如降低画质、限制并发、减少特权)维持利润,要么因亏损导致服务难以为继。现实中,部分中小型卡盟平台在推出永久会员后不久便因资金链断裂倒闭,用户预付的费用与“永久权益”最终化为泡影,这正是商业可持续性与“永久承诺”矛盾的直接体现。

法律视角下,“永久权益”的模糊性更让用户处于被动。我国《消费者权益保护法》明确规定经营者不得作虚假或引人误解的宣传,但“永久”一词在法律层面缺乏明确定义与量化标准。多数平台的会员协议中,“永久”往往被解释为“平台服务存续期间”,这意味着若平台因战略调整、业务关停等原因终止服务,用户的“永久权益”也随之终止。更值得警惕的是,部分卡盟平台在合同中附加“最终解释权归平台所有”条款,将“永久”的主动权牢牢掌握在自身手中。当用户权益受损时,由于缺乏明确的法律依据与维权证据,往往陷入“投诉无门”的困境。

用户对“永久权益”的认知偏差,进一步放大了实际体验的落差。在营销话术的包装下,“一劳永逸”被简化为“一次付费=终身使用”,却忽略了数字服务的固有特性:技术迭代会淘汰旧功能,市场需求会催生新规则,用户自身需求也会发生变化。例如,某电商SVIP永久会员承诺“全场商品终身折扣”,但当平台调整商品结构后,折扣权益仅适用于少数“非标品”,而高频刚需的标品反而需额外付费;某知识平台永久会员宣称“终身免费学新课”,实则课程内容多年未更新,用户学到的知识早已过时。这种“名义永久”与“实质有限”的矛盾,让用户最终发现:所谓的“一劳永逸”,可能只是“一劳永怨”的开端。

面对“永久权益”的种种不确定性,用户需要建立更理性的选择逻辑。首先,考察平台的“长期主义”基因——成立时间超过5年、有稳定盈利模式、持续投入技术研发与内容更新的平台,兑现“永久承诺”的概率远高于短期圈钱的小平台。其次,细读会员协议中的“权益清单”与“终止条款”,明确“永久”的具体范围(如是否包含所有子服务、是否受技术迭代影响)以及服务终止时的补偿机制。最后,警惕“低价陷阱”——远低于市场均价的永久会员卡,往往隐藏着数据安全风险或权益缩水隐患,真正的优质服务从来不可能脱离成本支撑。

归根结底,“SVIP永久会员卡盟”的“永久权益”并非简单的商业口号,而是一场需要平台与用户共同参与的“长期主义实践”。对平台而言,“永久”意味着用持续的服务创新与质量稳定兑现承诺,而非依赖营销话术透支用户信任;对用户而言,“一劳永逸”从来不是数字服务的常态,理性判断、主动规避风险,才能让每一分投入都真正服务于长期需求。在会员经济日益成熟的今天,唯有放弃对“绝对永久”的幻想,转而关注服务的实际价值与平台的诚信底线,才能在数字浪潮中找到真正属于自己的“无忧之选”。