卡盟刷空间人气总不成功,是哪里出了问题?这几乎是每个试图通过捷径提升社交账号价值的运营者都会遇到的困境。当投入真金白银却换来一场空,甚至招致账号降权时,很多人将问题归咎于“卡盟不靠谱”或“刷量技术差”,但真正的问题往往隐藏在更深层的逻辑悖论中——刷空间人气这一行为本身,就与社交空间的核心价值背道而驰,而卡盟作为“刷量工具”,不过是这一悖论下的必然产物。

对“刷空间人气”的认知误区,是失败的根源起点。许多用户误以为“空间人气”就是数字游戏,只要在线人数、访问量、点赞数等指标好看,就能吸引真实流量、提升商业价值。但社交空间的本质是“人的连接”,其价值建立在真实互动与信任基础上。一个拥有10万访问量却只有10条真实评论的空间,远不如一个拥有1000次精准互动、用户粘性高的空间有商业潜力。卡盟刷出的“人气”本质是“数字泡沫”,它无法转化为真实的社交资本——就像用泡沫搭建的城堡,看似华丽,实则一触即溃。用户刷的是“人气”,但平台和真实用户看的是“人味儿”,这种需求与供给的根本错位,注定了刷量行为从一开始就走向失败。

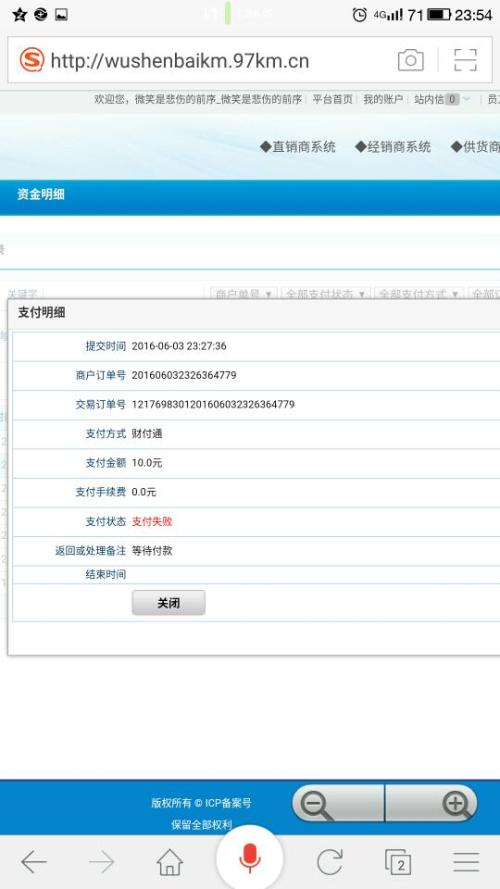

卡盟服务的底层逻辑缺陷,让“刷人气”沦为技术上的“自欺欺人”。卡盟作为灰产链条中的一环,其核心模式是通过批量注册虚拟账号、模拟用户行为或利用技术漏洞,在短时间内制造虚假流量。但这类服务的技术原理决定了其“低质”本质:IP地址高度集中(多为机房IP)、设备型号单一、用户行为轨迹无逻辑(如短时间内大量访问同一页面却无停留)、互动内容模板化(如复制粘贴的“路过”“支持”)。这些特征在平台反作弊系统面前如同“裸奔”——主流社交平台早已构建起基于机器学习的行为分析模型,通过识别IP异常、设备指纹、行为序列等维度数据,能精准过滤无效流量。卡盟的刷量技术更新速度,永远跟不上平台反制算法的迭代速度,这就导致刷量行为不仅无法“骗过”平台,反而可能触发风控机制,让账号被标记为“异常”,最终得不偿失。

用户需求与刷量效果的错位,让“刷人气”陷入“越刷越死”的恶性循环。运营者刷空间人气的初衷,往往是希望通过“高人气”吸引真实用户关注,形成“人气越高→越多人关注→人气更高”的正向循环。但虚假数据恰恰破坏了这一循环的逻辑起点:真实用户进入一个空间,看到的是冷清的评论区、重复的互动内容、异常的访问轨迹,会产生强烈的“不真实感”和“警惕心”,甚至直接关掉页面。更糟糕的是,平台的推荐算法会根据“用户停留时长”“互动率”“跳出率”等指标判断内容质量,刷量带来的虚假高访问量往往伴随极低互动和高跳出,反而会被算法判定为“低质内容”,降低推荐权重。这就陷入了一个怪圈:刷量→虚假人气→真实用户流失→算法降权→人气进一步下跌,最终让账号彻底失去自然流量增长的机会。

刷量行为的隐性成本,远超“虚假人气”的短期收益。除了直接的经济成本,刷空间人气还埋下了多重“隐形炸弹”。其一,账号安全风险:卡盟平台往往要求用户提供账号密码、手机号等敏感信息,这些信息可能被用于盗号、信息贩卖,甚至关联违法活动;其二,品牌价值损耗:如果账号用于商业推广,虚假数据一旦被合作伙伴或消费者发现,会直接摧毁品牌信任,造成难以挽回的声誉损失;其三,平台处罚风险:几乎所有社交平台的服务协议都明确禁止刷量行为,一旦被查实,轻则限流、清空虚假数据,重则永久封号。这些隐性成本叠加起来,远比“刷了几千人气”的短期收益更致命。

归根结底,卡盟刷空间人气总不成功,不是因为“工具不好”,而是因为“方向错了”。社交空间的运营本质是价值输出——通过优质内容、真实互动、情感连接吸引用户,而非通过数字造假营造虚假繁荣。与其将金钱和时间投入注定失败的刷量游戏,不如回归运营本质:打磨内容质量、优化用户互动、沉淀社群关系。毕竟,社交世界的“硬通货”从来不是冰冷的数字,而是人与人之间真实的信任与连接。刷量看似捷径,实则是南辕北辙,最终损害的是最宝贵的社交资产——真实的自己。