在社交媒体平台上刷点赞是否违法?这个问题直击数字营销的核心矛盾。随着平台如微博、抖音的普及,点赞数成为衡量内容影响力的关键指标,许多人试图通过刷点赞来快速提升数据。然而,这种行为是否触碰法律红线?答案并非绝对,但背后涉及的法律风险、道德困境和平台规则值得深入探讨。刷点赞本质上是一种虚假互动,它可能违反多项法律法规,尤其在监管日益严格的背景下。 本文将从法律、道德、平台政策、实际影响及解决方案五个维度,剖析这一现象的复杂性。

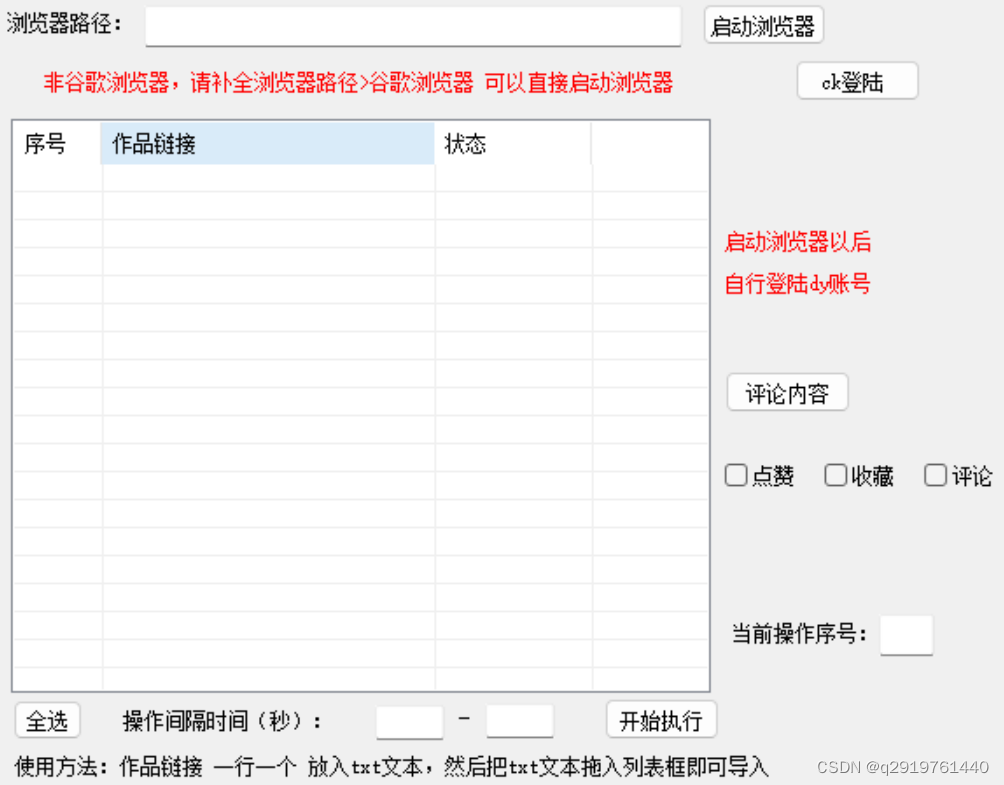

刷点赞,即人为增加内容点赞数,通常通过自动化工具或雇佣水军实现。在社交媒体生态中,点赞被视为用户真实反馈的象征,高点赞能提升内容曝光度,吸引更多自然流量。例如,品牌方可能刷点赞以营造产品受欢迎的假象,个人用户则可能为获取平台奖励或增强个人影响力而采取此手段。这种行为看似无害,实则暗藏隐患。从价值角度看,它短期可能带来数据增长,但长期却破坏了社交媒体的真实性基础。平台算法依赖用户行为推荐内容,刷点赞干扰了这一机制,导致优质内容被淹没,虚假信息泛滥。因此,理解刷点赞的定义及其潜在影响,是探讨其合法性的前提。

法律层面,刷点赞是否违法需结合中国现行法规分析。根据《网络安全法》第二十七条,任何个人和组织不得从事非法侵入他人网络、干扰网络正常功能、窃取网络数据等危害网络安全的活动。刷点赞若涉及使用非法软件或数据爬虫,可能构成“干扰网络正常功能”。此外,《反不正当竞争法》第八条禁止经营者对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价等作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者。刷点赞本质上是一种虚假宣传行为,尤其当用于商业推广时,可能面临行政处罚或民事赔偿。例如,2022年某网红因刷点赞被平台罚款50万元,并承担法律责任。法律虽未直接禁止“刷点赞”,但其行为模式若涉及欺诈或侵权,则违法风险极高。 这提醒我们,在追求数据增长时,必须警惕法律边界。

道德维度上,刷点赞严重侵蚀了社交媒体的诚信体系。点赞本应是用户真实情感的体现,但人为操作将其异化为数字游戏。这种虚假互动损害了用户信任:当发现点赞数造假,消费者对品牌或个人的可信度下降,平台公信力也受影响。道德困境在于,刷点赞者往往忽视其对其他用户的负面影响,如误导决策或加剧信息茧房。例如,在健康内容领域,虚假点赞可能推广不实信息,危害公众利益。从行业伦理看,这种行为违背了公平竞争原则,鼓励投机取巧而非内容创新。因此,道德谴责与法律风险并行,凸显了刷点赞的不可持续性。

社交媒体平台对刷点赞行为持严厉打击态度。各平台如微信、小红书等在用户协议中明确禁止使用第三方工具或人为方式操纵数据。一旦发现,平台可能采取降权、封号等处罚措施。例如,抖音算法能识别异常点赞模式,自动过滤虚假数据。平台政策的核心是维护生态健康,确保内容推荐基于真实用户行为。这不仅是技术挑战,也是商业策略:平台依赖真实数据吸引广告商,刷点赞会损害其商业模式。因此,用户需理解,遵守平台规则是合法使用社交媒体的基础。否则,即便短期获利,长期也可能被市场淘汰。

实际影响方面,刷点赞已形成产业链,带来多重挑战。数据显示,2023年中国刷点赞市场规模达数十亿元,涉及水军、软件开发商等。然而,这种虚假繁荣掩盖了真实问题:刷点赞者可能面临账号封禁,品牌则因信任危机导致客户流失。例如,某电商因刷点赞被曝光后,销量骤降30%。行业趋势显示,随着AI技术发展,刷点赞更隐蔽,但监管也在升级,如国家网信办开展“清朗”行动,打击虚假互动。挑战在于平衡数据需求与真实性,这要求行业自律与监管结合。 只有摒弃短视行为,才能实现可持续发展。

解决方案在于倡导合法提升互动的方式。与其冒险刷点赞,不如通过优质内容创作、社区运营和用户参与来自然增长数据。例如,品牌可开展互动活动,激励真实点赞;个人用户应注重内容价值,而非数字游戏。同时,平台可加强技术检测,如引入区块链验证点赞真实性。法律层面,需完善法规,明确刷点赞的违法界定,加大处罚力度。最终,回归社交媒体本质:连接真实用户,分享有价值信息。这不仅符合社会主义核心价值观,也推动数字生态健康发展。

在社交媒体平台上刷点赞是否违法?答案已清晰可见:它可能违法,更不可取。我们应从法律合规、道德责任和平台规则出发,拒绝虚假互动。真实点赞虽慢,却能建立长久信任,这才是社交媒体的真正价值所在。